原標(biāo)題:武山縣出土國(guó)寶級(jí)文物鯢魚紋彩陶瓶再次亮相國(guó)家博物館

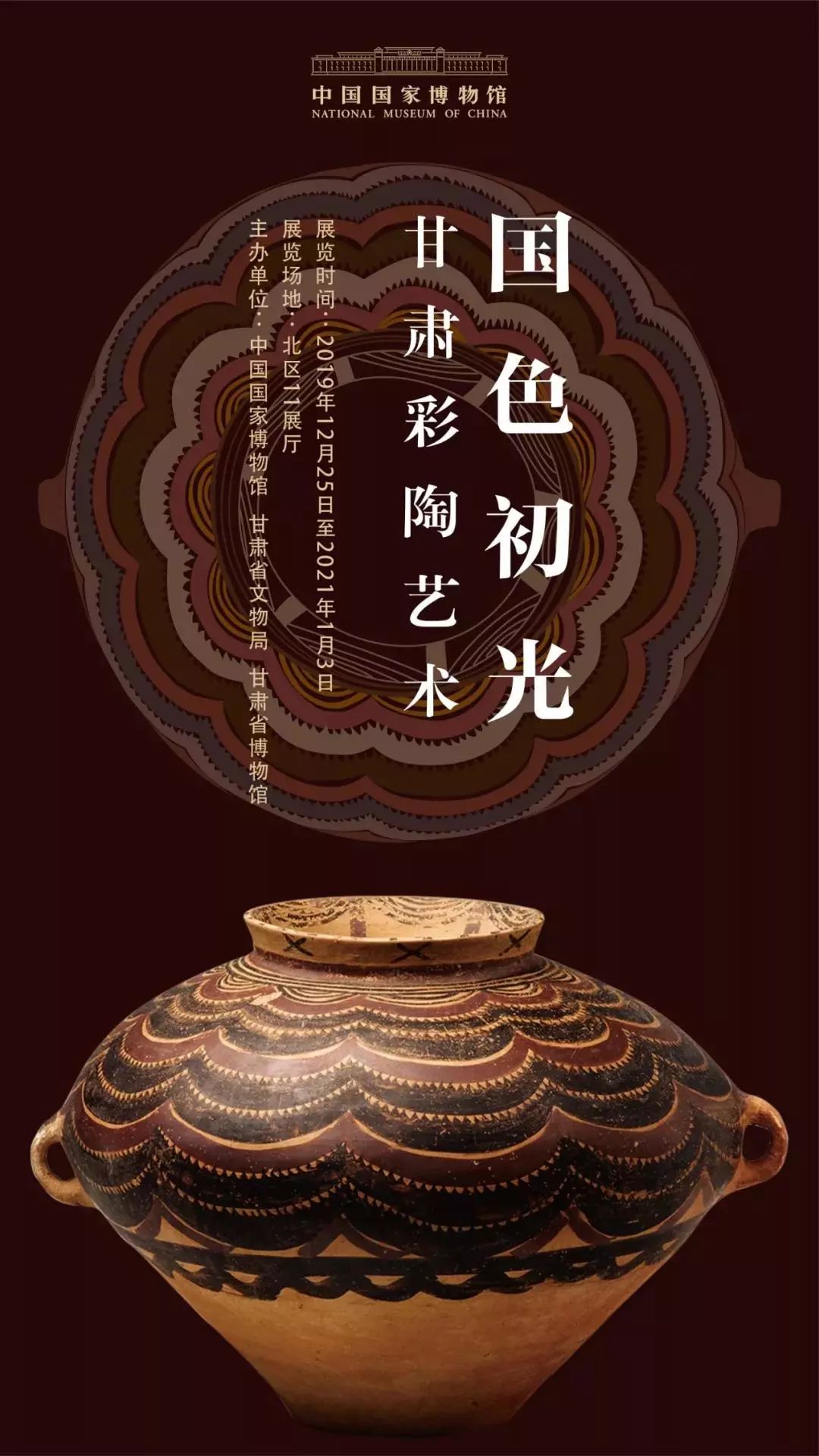

由國(guó)家博物館聯(lián)合甘肅省文物局、甘肅省博物館等十余家文博單位舉辦的“國(guó)色初光——甘肅彩陶藝術(shù)展”于近日在國(guó)家博物館開展,展覽在國(guó)家博物館北11展廳向公眾免費(fèi)開放,將展至2021年1月3日。

展覽共展出甘肅省精美史前彩陶195件(套),均為各個(gè)文化時(shí)期甘肅彩陶最具代表性的器物,其中一級(jí)文物64件(套)、二級(jí)文物60件(套)、三級(jí)文物57件(套),珍貴文物數(shù)比例高達(dá)93%,再創(chuàng)歷年來甘肅文物展覽珍貴文物占比新高。內(nèi)容上分“黃土下的彩色世界”“筆畫與色調(diào)的奏鳴”“大自然的生命組歌”“精神的家園”四個(gè)單元,結(jié)構(gòu)上分單元、組、展板、說明牌四個(gè)層級(jí),涵蓋甘肅彩陶各個(gè)歷史時(shí)期,內(nèi)容涉及文化背景、彩陶制作、風(fēng)格流派、自然物象、精神生活等各類主題。其中,許多彩陶還是第一次面向公眾展出,堪稱黃河中上游史前彩陶精品薈萃,充分展示了黃河流域史前文明的沉厚、悠久與輝煌、燦爛。

武山縣出土的國(guó)寶級(jí)文物鯢魚紋彩陶瓶就展出在第四單元《精神的家園》第一組《原始信仰》之中。

鯢魚紋彩陶瓶,仰韶文化石嶺下類型,出土于武山縣馬力鎮(zhèn)傅家門村種谷臺(tái)遺址。國(guó)家一級(jí)甲等文物,通高18.7厘米。細(xì)泥紅陶,侈口、圓唇、束頸、溜肩、深斜腹、平底,兩側(cè)肩下各有一耳。紅陶黑彩,繪有一條胖大黑色鯢魚,鯢魚紋臉部為人面,有四足,足端各有四爪,尾部上翹,身上繪有網(wǎng)格狀鱗片,紋飾線條流利而靈動(dòng),變化豐富。這件彩陶瓶具有非常高的歷史和文化價(jià)值,其圖案具有原始龍的雛形,被學(xué)界認(rèn)為是中華龍的起源之一。

從考古發(fā)現(xiàn)和文獻(xiàn)記載來看鯢與中華龍圖騰有著重要淵源。在武山及其周邊鄰近的甘谷、天水等地的石嶺下文化中,也出土了類似的人面鯢紋彩陶瓶。《竹書紀(jì)年》載:“禹觀于河,有長(zhǎng)人,白面魚身。”《山海經(jīng)·北次三經(jīng)》“決決之水出焉,而東流注于河。其中多人魚,其狀如魚,四足,其音如嬰兒,食之無癡疾。”可見,史料所載“人魚”就是鯢,俗稱“娃娃魚”。自古以來,魚龍關(guān)系密切,直到今天還有“鯉魚躍龍門”、“魚龍百變”、“魚龍混珠”之說。又《本草綱目·鱗部四》載:“鯢魚,在山溪中,似鲇有四腳,長(zhǎng)尾,能上樹,聲如小兒啼,故曰鯢魚,一名人魚。”《說文》:“龍,鱗蟲之長(zhǎng)。能幽能明,能細(xì)能巨,能短能長(zhǎng)。春分而登天,秋分而潛淵”。鯢是水陸兩棲動(dòng)物,還能上樹,或許這是先民意念中龍能登天潛淵的緣由。鯢魚低啼是降雨的預(yù)兆,隴右民諺:“大雨來臨娃娃叫。”龍?jiān)谥腥A文化中又是司雨靈獸。綜上可見,鯢和龍的特性有極大的共通性,因此鯢魚就是遠(yuǎn)古龍的祖形。

文字||李 陽 樊生弟

圖片||武山縣博物館

審核||裴應(yīng)東

編發(fā)||楊 龍

相關(guān)新聞

- 2017-01-20隴周刊(2017年 第3期)

- 2017-01-26隴周刊(2017年 第4期)

- 2017-02-10 隴周刊(2017年 第5期)

- 2017-02-17 隴周刊(2017年 第6期)

精彩推薦

-

索鴻賓深入四門鎮(zhèn)檢查指導(dǎo)脫貧攻堅(jiān)等工作

索鴻賓深入四門鎮(zhèn)檢查指導(dǎo)脫貧攻堅(jiān)等工作 -

【脫貧攻堅(jiān)奔小康】武山縣四門鎮(zhèn)孫白村第一書記兼工作隊(duì)長(zhǎng)康宏偉

【脫貧攻堅(jiān)奔小康】武山縣四門鎮(zhèn)孫白村第一書記兼工作隊(duì)長(zhǎng)康宏偉 -

2020甘肅兩會(huì)|一圖看懂甘肅省政協(xié)常委會(huì)工作報(bào)告

2020甘肅兩會(huì)|一圖看懂甘肅省政協(xié)常委會(huì)工作報(bào)告 -

【聚焦2020春運(yùn)】蘭州鐵警多措并舉 全力確保春運(yùn)安全(組圖)

【聚焦2020春運(yùn)】蘭州鐵警多措并舉 全力確保春運(yùn)安全(組圖) -

【聚焦2020甘肅兩會(huì)】政協(xié)委員風(fēng)采掠影(組圖)

【聚焦2020甘肅兩會(huì)】政協(xié)委員風(fēng)采掠影(組圖) -

【聚焦2020甘肅兩會(huì)】政協(xié)甘肅省十二屆三次會(huì)議在蘭州隆重開幕(圖)

【聚焦2020甘肅兩會(huì)】政協(xié)甘肅省十二屆三次會(huì)議在蘭州隆重開幕(圖) -

潘石屹為家鄉(xiāng)麥積區(qū)捐建的養(yǎng)正幼兒園舉行竣工典禮

潘石屹為家鄉(xiāng)麥積區(qū)捐建的養(yǎng)正幼兒園舉行竣工典禮 -

麥積區(qū):冬閑時(shí)節(jié)培訓(xùn)忙 助力果農(nóng)奔小康

麥積區(qū):冬閑時(shí)節(jié)培訓(xùn)忙 助力果農(nóng)奔小康

在紐約,奏起和而不同的交響樂

在紐約,奏起和而不同的交響樂 銀川第五屆秦腔節(jié)《貍貓換太子》演出落幕

銀川第五屆秦腔節(jié)《貍貓換太子》演出落幕