原標題:【溯源甘肅】

絲路孔道上的文學藝術印象

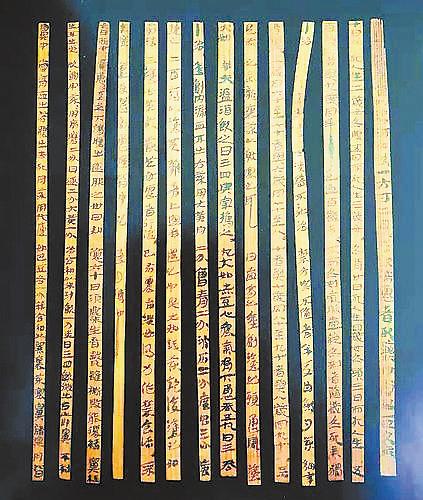

敦煌漢簡

秦安縣出土的秦銅權

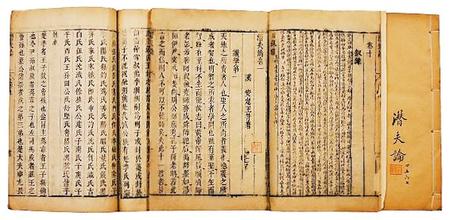

東漢思想家甘肅鎮原人王符所著《潛夫論》

武威磨嘴子漢墓出土彩繪木六博俑

本報特約撰稿人 霍志軍

絲綢之路是古代中國經中亞、西亞連接歐洲及北非的東西方交通路線的總稱。甘肅被稱為“絲路孔道”,是絲綢之路的“黃金段”,是東西方文明交流的交匯之地。從新石器時代的彩陶文化(以馬家窯文化為代表),先周、早期秦文化(周人、秦人都發祥于隴東南),魏晉河西文化,到漢唐時代絲綢之路文化,宋遼夏金元時期的多元民族文化,共同演繹了絢麗多彩的甘肅區域文明。

絲綢之路甘肅段的考古發現極大地豐富了中國文學的內涵,而且以北方民族特有的生命力,將中國文學的地圖向西北拓展,對中國文化、文學性格的形成有深遠影響,是中國文學生生不滅、發展壯大的“動力源”之一。

絲綢之路甘肅段的重大考古發現

現代考古學在中國的確立不過百年,然考古發掘成果眾多,新見迭出。具體到甘肅地區的考古發現而言,主要有以下幾類:

就文化遺址而言,早在上世紀二十年代,臨洮馬家窯文化遺址的考古發掘曾引起學術界的轟動。著名考古學家夏鼐《敦煌考古漫記》對之多有論證。秦安大地灣遺址距今8000年—5000年,不僅出土了大量的骨針、紡輪、骨鏃、彩陶等生產生活工具,而且創造了旱作農業標本、宮殿遺跡、地面巖畫、文字符號、彩陶等六項考古之最。天水西山坪、師趙村等一大批新石器時代遺址,揭示了甘肅地區燦爛輝煌的文化面貌和成就。禮縣大堡子山秦早期王陵、甘谷毛家坪遺址、天水放馬灘秦墓、張家川馬家塬秦墓遺址等考古發現使得備受人們懷疑與爭論的《史記》所載秦人早期歷史有了堅實的考古學依據。近幾十年來,河西走廊地區也發現了諸多文化遺址,如黑水城西夏遺址的發現全國著名。

就金石而言,甘肅境內出土金石異常豐富,民國時期曾出土青銅器鼎、簋、尊、觶、爵、角等,其中著銘文的銅器24件,銘文14類,商承祚、吳其冒、王國維、郭沫若、劉文炳諸先生均有專文研究。一些學者的著書中收隴右金石有2000通左右,同時,流散甘肅民間的青銅器、墓志、磚銘、瓦當等金石數量龐大,絕大部分尚未整理。

就簡牘而言,甘肅地區總計出土秦、漢、晉、唐、西夏等朝的簡牘6萬余枚,數量為全國之冠。張掖郡居延都尉和肩水都尉烽燧遺址中出土漢簡約10000枚。1972-1976年,考古工作者又在此地掘獲19000多枚。敦煌地區六次總計發現漢簡2305枚,已收入《敦煌漢簡》一書中。20世紀90年代初,河西走廊懸泉置遺址出土了35000多枚漢簡,被評為“八五”期間十大考古發現之一。武威發掘出漢代簡牘共三批,包括1957年磨咀子6號漢墓中出土的《儀禮》簡,1981年磨咀子漢墓出土的王杖詔書令簡和1972年旱灘坡漢墓出土的醫藥簡。

就實物而言,甘肅省出土文物數量巨大、價值獨具。如渭河、西漢水流域出土的秦早期車馬葬數量眾多,將之與《詩經·秦風》相互比較,可見秦人“獨此一家式”的文化特色。兩千年前河西地區“馬踏飛燕”銅馬令人遙想漢人之閎放氣度。1982年,天水市出土了距今1400余年的隋代粟特人屏風彩繪石棺床,是中西文化交流的典型見證。甘肅多地出土的胡人牽馬、牽駝的三彩俑、鳳首壺、禽獸葡萄鏡、波斯錢幣等文物,典型地反映了唐代隴右地區多民族聚集、多民族文化互生并存的情況。

就圖像而言,甘肅境內有莫高窟、麥積山、炳靈寺等50多處石窟群、2500多座洞窟、16000余身造像、56000余平方米壁畫,燦若繁星,輝耀于絲路古道。嘉峪關市發現魏晉時期大型家族合葬墓數量達1700余座,出土了約760余幅畫像磚。清水縣發現宋金時畫像磚1000多件。甘肅地區迄今留存的“唐僧取經圖像”達2000余幅,其中榆林窟第三窟“唐僧取經圖”、甘谷縣華蓋寺“唐僧取經壁畫”堪稱絕品,具有重大文獻價值。

甘肅地區是中國文學發祥地之一

著名的秦石鼓文,學界一般認為產生于公元前500年左右秦穆公時代的隴右地區,刻有四言詩達10首、465字之多。天水放馬灘出土的“志怪故事”秦簡,說明早在戰國末,甘肅即出現了志怪小說,在300年之后的魏晉,中原才有同類作品。甘肅天水市出土的秦公簋銘文多達123字。上世紀八九十年代,甘肅禮縣大堡子山秦公陵園出土大批秦早期青銅器銘文,在時間上處于領先地位。可見,甘肅不但是中國神話、詩歌的多源發祥地之一,也是青銅器銘文、碑志文學和志怪小說之濫觴,無疑是中國文學的多源發祥地之一。

長期以來由于“秦世不文”觀念的影響,現行各種版本的文學史,對秦代文學幾乎是略去不講的。甘肅地區出土的《太公廟秦公鐘、镈銘文》《秦公大墓殘磬銘文》《秦封宗邑瓦書銘文》《秦胭玉版銘文》《秦兩詔銅權銘文》《秦詔版銘文》等考古發現,有助于學界對秦代文學的再認識。養育著秦人的是一片相對貧瘠的土地,秦人居于黃土高原之上,遷徙于草原林木之間,不得不承受著較為寒冷的氣候。地理環境的惡劣使生活在這片土地上的秦人形成了一種開拓進取、自強不息的特質。早期秦人在相對邊遠的地理空間上撒播了中華文明,豐富、改造、拓展了華夏民族的詩性精神結構,拓展了中國文學的地理范圍。

絲綢之路的開通,使鮮卑、羌、氐、突厥、回鶻、契丹、黨項、藏、回等眾多民族棲息于隴原大地。多民族文化的交流融合在隴右考古中多有發現。如武都萬象洞題壁,保存自北周至民國年間題壁四十余處;隴東南地區出土的仇池國墓志《姜太妃墓志頌》《楊文弘墓志》兩方,為研究仇池國文學提供寶貴的文本;涼州發現的《弘化公主墓志銘》,記載了唐與吐谷渾友好往來的有關史料;武威出土的《涼州重修護國寺感應塔碑》,是西夏文和漢文對照的碑刻;永昌《西寧王忻都公神道碑》,正面為漢文、碑陰為回鶻文;敦煌《六字真言碑》以梵文、藏文、漢文、西夏文、回鶻文、八思巴文六種文字共同書寫不同民族的“唵嘛呢叭咪哞”。這些碑刻都是甘肅地區所獨有,無疑為古代文學研究提供了新的第一手文獻,有利于古代文學研究的深入。

甘肅省是全國出土簡牘最為豐富的地區之一,從隴東南的甘谷縣到河西走廊地區都有簡牘出土。在古代文化研究方面,簡牘充分地反映了中國先秦到秦漢時期豐富的物質生活和精神生活的內容;隴右簡牘是中國文化史的“硬檔案”,記載了隴右地區歷史文化的諸多信息;隴右簡牘在中國古代書體源流的研究中具有特殊價值。在古代文學研究方面,隴右簡牘的重要作用在于:一是散佚典籍、作品的發現,為文學研究提供新的載體;二是隴右簡牘中包含著內地與西北邊疆之間文化傳播、交流的豐富信息。三是對漢王朝如何從思想文化上對鞏固邊疆、建立“大一統”的政治理念,史料記載往往闕如,甘肅簡牘發現的不少儒家經典,可以填補此方面文獻的不足。

藝術考古發現推進了華夏文明起源研究

隴原大地上眾多的藝術考古發現集中展示了中國史前社會最具藝術性的創造。1973年,甘青地區大通縣出土的馬家窯文化彩陶舞蹈紋盆,內壁繪舞蹈人物3組,每組5人,該組彩陶人物的線條富有形式意味,充滿韻律形式,令人感受到遠古舞蹈強烈的節奏感。1991年,甘肅武威市發現的彩陶舞蹈紋盆,內壁繪有兩組手拉手的舞蹈人物,每組9人,舞蹈人數更多,人物造型夸張稚嫩、稚拙簡樸、天真粗獷,也是甘肅古代先民集體無意識的呈現。1995年,甘青地區宗日遺址再次出土一件馬家窯文化彩繪舞蹈紋盆,內壁所繪舞蹈人物兩組,分別為11人和13人,給人一種優雅的舞蹈意境,甘青地區由此成為中國原始歌舞研究的起源地。1986年,甘肅省永登縣出土馬家窯文化的彩陶鼓,改寫了華夏音樂史。禮縣大堡子山秦公陵園出土有編鐘、編镈和編磬等樂器,組合完整,保存狀況良好,可以了解秦早期音樂文化之面貌。

長期以來,我們在文學研究中有一個“誤區”,就是只關注書面文獻,而不重視石窟壁畫、圖像等,這不僅使我們白白喪失了一份審美感受,也不利于文學研究的深化。事實上,恰恰是這些文物道出了文字文獻失載后有關歷史真實的原生態狀況。如久負盛名的嘉峪關魏晉畫像磚(石),既有西域少數民族藝術的粗獷質樸,又兼具中原藝術的清新雅致。它是魏晉時期多民族藝術交融互滲的結晶,顯示出多元民族文化相激相蕩所產生的藝術魅力。

再比如關于《西游記》中的“弼馬溫”形象,甘肅省文物考古研究所存西漢“馬廄圖”木版畫,畫面為一棵樹下拴馬一匹,馬后站一人執鞭,馬背上有只雙腿劈叉、兩手攀扯樹枝的猴子,其左右還各有一猴。伊朗、印度及中亞草原地區的游牧人,很早就相信猴子可以防止牛羊等牲畜的疫病。陜甘等地也流傳有《庇馬瘟》年畫,將其貼于牛圈、馬圈里面來鎮壓瘟神。可見《西游記》中孫猴子的“弼馬溫”形象,也是古代東西文化交流的見證。

甘肅省又是“唐僧取經圖像”全國分布密度最大的地區之一,迄今留存的“唐僧取經圖”主要包括紙本畫品、石窟壁畫、寺院壁畫、雕塑等各種形式的圖像。甘肅瓜州東千佛洞第二窟保存西夏時期“唐僧取經圖”共2幅,安西榆林窟保存西夏“唐僧取經圖”3幅,張掖市大佛寺臥佛殿“唐僧取經壁畫”多幅,武威市天祝縣東大寺大經堂“唐僧取經壁畫”共200幅,甘谷縣華蓋寺保存元末明初“唐僧取經圖”共2幅等,自西向東,這些“唐僧取經圖”如珍珠般鑲嵌在隴原大地,無聲地訴說著《西游記》故事在隴原大地的流傳情況。“唐僧取經圖像”給甘肅地區民眾提供了一個“閱讀”《西游記》故事的場所,加強了《西游記》的傳播效果,成為《西游記》經典形成的重要推手之一。

總之,獨特的地理、文化因素,使甘肅地區成為多民族的棲息地和多種文化的交匯點。絲路悠悠、駝鈴陣陣,歷經數千年發展的甘肅地方文學審美特色濃郁,表現為:西部戎風與雄渾勁健的風格特色;民族風情與真率直露的情感特色;“漢胡互化”與多元薈萃的過渡特色;黃土氣息與拙野質樸的美感特色。

絲綢之路甘肅段的考古發現不僅豐富了中國文學的內涵,而且以北方民族特有的生命力,將中國文學的地圖向西北拓展,對中國文化、文學性格的形成有深遠影響,是中國文學生生不滅、發展壯大的“動力源”之一。

相關新聞

- 2020-02-23甘肅省博線上"憶述"絲路故事 全景式詮釋中西方交流史

- 2020-02-12【歷史文化】索橋古渡 一個絲路官渡的興衰浮沉

- 2019-12-19《懸泉漢簡》出版: 為研究絲路歷史第一手資料

- 2019-11-29探訪馬可·波羅文獻館:“講述”絲路上的東方文明

《魅力絲路·隴上行》音樂會在薩拉熱窩舉行

《魅力絲路·隴上行》音樂會在薩拉熱窩舉行 “歡樂春節”系列活動走進雅典

“歡樂春節”系列活動走進雅典