原標題:《野馬,塵埃》:為歷史題材小說寫作開辟了新的生面

博大精深的敦煌文化是世界文明長河中的一顆璀璨明珠。

4月24日,作家馮玉雷長篇小說《野馬,塵埃》首發式暨研討會在西北師范大學舉行。

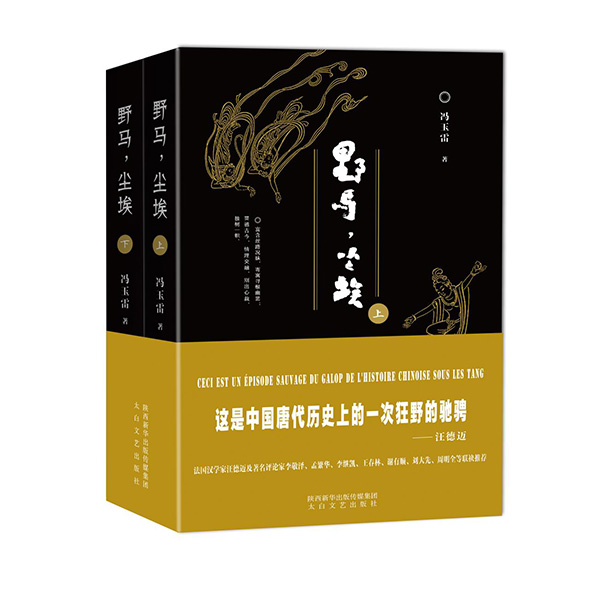

4月24日,作家馮玉雷長篇小說《野馬,塵埃》首發式暨研討會在西北師范大學舉行。《野馬,塵埃》是馮玉雷歷時12年創作的長篇歷史小說,上下卷近百萬字。它以《莊子》文本中的典故“野馬”“塵埃”為構思,以敦煌莫高窟藏經洞出土的《大乘頓悟正理決》等文獻為主要創作材料,以安史之亂前后的中國唐朝為歷史大背景,以青藏高原、西域大地、河西走廊、中原地區為人物活動大舞臺,呈現出當時社會各階層、各民族在變動時期的生活狀態和心路歷程。今年1月,《野馬,塵埃》由陜西新華出版傳媒集團、太白文藝出版社出版發行。

《野馬,塵埃》首發式現場

此前,馮玉雷已創作出版過系列敦煌文化題材的長篇小說《敦煌百年祭》《敦煌·六千大地或者更遠》《敦煌遺書》《禹王書》及影視劇本《失蹤的女神》《飛天》等。他說:“三十多年來,我始終將文學創作扎根于民族文化,忍受孤獨,鍥而不舍。華夏民族在世界文明發展歷史中創造了豐厚豐富的燦爛文化,我的敦煌文化系列探索小說,包括《野馬,塵埃》,僅僅是一個文學探索者的拋磚引玉之作。”

中國當代文學研究會會長白燁表示,《野馬,塵埃》彌補了小說創作領域吐蕃題材有所欠缺的不足,為歷史題材小說寫作開辟了新的生面,添加了新的色彩。

今年1月,《野馬,塵埃》由陜西新華出版傳媒集團、太白文藝出版社出版發行。

寫出了一種氣象的聲音之書

在《野馬,塵埃》里,馮玉雷以中國文化元素金、木、水、火、土,八卦、天干、地支、四靈,西方十二星座,及佛教術語色、香、味、觸等名稱為各章節命名。故事圍繞吐蕃歷史上著名的僧諍事件展開,容納了中古時期吐蕃占領沙州前后,唐朝與吐蕃、南詔、吐谷渾、回紇等周邊部族矛盾沖突及相關歷史事件。上至帝王將相、高僧大德,下至巫婆駝夫、歌姬舞女等,各色人物承載小說表達中的意義符號,被賦予了豐富的文化內涵。

中國作協創研部副研究員岳雯評價《野馬,塵埃》是一部聲音之書,它充滿了多民族語言,充滿了紛繁復雜的“說”,是一個眾聲喧嘩的狀態。

“《野馬,塵埃》寫出了一種氣象,這一氣象上接先秦與漢唐。”《大家》主編周明全說,“這一氣象既是《莊子》‘逍遙游’中鯤鵬展翅,水擊三千里,扶搖直上九萬里,激起野馬奔騰般氣息、塵埃浩蕩飄揚的景象,又以宏闊的視角,寫出了漢唐廣闊的歷史背景下,廣袤地域、深遠歷史、紛紜人物所構成的時代。”

《揚子江文學評論》編輯王晴飛也認為《野馬,塵埃》涉及多種民族、宗教、文化,各種敘述聲音共同構成了一個混雜的大世界。“其中有宏大莊重的正史書寫的權威聲音,也有歷史中個人的聲音,塵埃的聲音,在這部作品里,它們都出現了。文中還有奏章、批注等各種文體,放在不同的位置,形成一個多聲部的文本。”

他從《野馬,塵埃》的文本結構看到了它的文學抱負。“一看目錄我就覺得很好玩,融古今中西于一爐,有著建構宏大的世界觀的努力。但是從文本結構和具體細節來看,也存在很多難點,比如各部、各卷之間是什么樣的關系?章節的命名和內容之間又是什么樣的關系?由于所寫的本就是一個非常多元復雜的世界,很難建立一個具有整體性的文學秩序。”

馮玉雷

具有先鋒性質和“探索意識”

周明全認為,《野馬,塵埃》受到了米蘭·昆德拉的影響。昆德拉的小說包含了各種形式和體裁,比如音符、字典、哲學的討論等等,他把小說看作一種開放、包容的文學形式。“這一點《野馬,塵埃》受其啟發,并加以創造性地利用,比如小說包含各類文本的銜接,包括神話、奏表、史料、敘錄、問答、批注、關鍵詞及其注釋,這樣就打破了定于一尊的敘事聲音,使小說寫作成為復調的呈現,小說不再是一個封閉的敘事空間,從而為戲仿、消解、拼貼提供了可能性。”

周明全因此將《野馬,塵埃》視為一部“探索小說”。“‘探索’還體現在當下流行話語、社會現象對歷史事件的‘戲仿’。這在小說中隨處可見。戲仿又稱‘滑稽模擬’,我認為在這部小說中,它的作用在于對正統的歷史、對歷史真實性構成了挑戰。”

他說,這兩點現象層面的探索,也許正指向了這部探索小說的核心要義:歷史是敘述。沒有所謂的真實的歷史,歷史的本質是敘述。這就意味著,歷史由多重真相構成,沒有單一的真相。歷史記憶不僅是國家的、官方的,也是個人的。這使這部小說具有后現代主義意味的哲學。

《文藝報》評論部編輯行超也認為《野馬,塵埃》的寫作有著強烈的探索意識,比如:人物、情節虛實結合;敘事視角與人稱的頻繁轉換;語言文白結合,既有類似編年史的敘述語言,又有非常生動的人物語言,甚至還有網絡熱詞。“這是一部具有先鋒性質的作品,作者在寫作中有一種把一切都做到極致的信念。在這個意義上,它是獨一無二的。”

以扎實的學術研究為底

從《野馬,塵埃》聯想到井上靖的《敦煌》、葉舟的《敦煌本紀》、馬鳴謙的《降魔變》,岳雯看到了當下文學敘事中,敦煌這一地方越來越多地被征用,成為處處可見并不斷生成豐富意義的文學空間。

“這固然與作家個人的審美趣味與精神維度有關,某種程度上,也與一個時代的自我認知與空間想象有關。‘敦煌’這一主題的文本再生產可以視為一種話語政治。一方面,在社會政治經濟層面,隨著‘一帶一路’倡議構想的提出,敦煌成為關注焦點。另一方面,在全球化的文化場域中,敦煌以其處于跨地域、跨文化以及流動的精神空間而被選擇,被不同的話語力量所爭奪并以多種文化形式被表現。”岳雯說。

“敦煌是一個多民族多文化交融碰撞的地方,這里會產生很多具有神秘性與異質性的故事。”行超表示,之前有關“敦煌”的文學作品多以敦煌這個地方或一段特殊的歷史時期為背景,寫作手法還是傳統的虛構文學的方式。《野馬,塵埃》與這些敦煌或西域題材小說的根本區別在于,“它不是以傳統的‘講故事’與‘塑造人物’為核心,或者說‘講故事’與‘塑造人物’至少不是這部作品唯一的宗旨。在我看來,這部作品的底子不是虛構,而是非常扎實的學術考古與研究。在這種實的基礎上,努力追求文學化的細節呈現。”

《名作欣賞》主編張玲玲從《野馬,塵埃》想到學者型小說的當代性承接與超越。她表示,學者型作家更注重以專業化的知識體系和知識經驗來完備小說形態,《野馬,塵埃》即是馮玉雷以西域民族史、敦煌學、佛教史、絲綢之路文化交流史等為核心知識經驗,同時借助于極具先鋒探索性的小說敘事技巧所完成的學者型小說。“而它作為小說的‘學術性’,不僅體現在它所涉獵的神話學、歷史學、敦煌學、佛教史等專業知識,還體現于作者在將‘小說藝術’與‘學術研究’進行關聯時,所賦予小說在文體規范上的諸多創造、解放與突破。”

如何賦予傳統以這個時代的生命力

在白燁看來,《野馬,塵埃》的寫作與出版,涉及到歷史題材小說的當下寫作,文獻資料的文學生發,以及傳統文化資源的“創造性轉化”等一些列重要問題。

王晴飛也談到了“傳統的現代性轉化”。“‘五四’以來,我們中國的新文學橫向移植了西方的傳統和現代,與我們自己的傳統有一個斷裂。今天的我們處于前現代、現代和后現代并置的時代,我們的文化處境和面臨的問題與五四時代也已有很大不同,所以我們對待傳統的態度、我們處理傳統的方式,都會和五四先賢不同。我想我們要學習‘五四’的恰恰是那種勇于或者說善于面對自己的真實處境并提出時代問題的精神。”

在看《野馬,塵埃》時,他發現這部作品的一大特點和貢獻是對傳統的激活。“我們對現實的看法會影響我們對歷史的認知和想象,同時我們對歷史的回望也會影響我們對現實的理解。人類走向文明更發達的階段時,對文明本身會有警惕,會有擔心。我想《野馬,塵埃》對傳統的再創造會給今天這個已經具有一定現代化程度的時代帶來啟示——我們如何面對并激活傳統,如何賦予傳統以這個時代的生命力。”

在肯定之外,評論家們也紛紛認為《野馬,塵埃》還可以在可讀性等方面做得更好。此次活動由中國當代文學研究會、東亞漢學研究學會、西北師范大學華夏文明傳承創新科研平臺集群、陜西師范大學人文社會科學高等研究院、陜西新華出版傳媒集團太白文藝出版社聯合主辦。

- 2021-03-04專家評析長篇小說《野馬,塵埃》的學術價值

- 2020-12-29創造性轉化,創造性發展——序馮玉雷《野馬,塵埃》

- 2020-12-29感恩人類文明,傳承敦煌精神——《野馬,塵埃》后記

- 2020-12-29《野馬,塵埃》:讓敦煌文化馳騁、飛翔

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號