文/駐網作家 陳曉斌

虎年里,我們來讀詩圣杜甫的虎詩。

杜甫被稱作“詩圣”,他是抒發人民命運和時代命運的偉大藝術家。杜詩是唐詩中現實主義的代表,號稱“詩史”,是高度藝術化的史記。時代變亂將杜甫投置到險惡的大自然中,偉大的詩人忠實記錄了他的所見所聞。

在安史之亂的避難中,杜甫的詩里多次提到了虎。這些虎,集中出現在今天陜西省、甘肅省、四川省和重慶市。這些虎出沒的地區,處于秦嶺、大巴山和四川盆地之間,自古以來,這里森林茂盛、氣候濕潤,在全國范圍內產虎最多。將這些虎詩按照時間的順序串聯起來,就成為了一部杜甫的避難史,這是個人的避難史,還是藝術的避難史,也是國家的避難史。

第一只虎:《全唐詩》卷217杜甫《彭衙行》:

憶昔避賊初,北走經險艱。夜深彭衙道,月照白水山。

……

癡女饑咬我,啼畏虎狼聞。懷中掩其口,反側聲愈嗔。

此詩為杜甫在唐肅宗至德二年(757年)所作,追憶玄宗天寶十五年(755年)躲避安史戰亂至陜西白水縣的情況。“郃陽縣”為今陜西省渭南市合陽縣,其西北是渭南市白水縣。“月照白水山”,白水縣春秋時為秦國彭衙邑,周襄王二十八年(前625年)晉國在彭衙之戰中擊敗秦國。戰國時秦孝公十二年(前350年)置白水縣。唐代仍為白水縣,與郃陽縣都屬同州。

戰亂的大時代下,個人的命運真是悲慘。為躲避戰亂,杜甫一家深夜逃至彭衙古道。白慘慘的月光下,可憐的小女兒已是饑餓不堪,咬著父親的手哭鬧不已。但即便是這樣唯一能發泄情緒的哭鬧,大人也不敢讓女兒放出聲來,因為怕被虎狼聽到啊。“虎狼”在這里寓意雙關,既指餓狼猛虎,也指叛亂的敵人。杜甫無可奈何下,只能將女兒摟在懷中,捂住她饑餓的小口。可憐的小女兒掙扎著,嗚咽的聲音更是凄苦!誰人無家,誰人無愛心,天下身為人父母的人,讀了這樣的詩句,誰不心痛?!

第二只虎:《全唐詩》卷217杜甫《北征》:

皇帝二載秋,閏八月初吉。杜子將北征,蒼茫問家室。

……

邠郊入地底,涇水中蕩潏。猛虎立我前,蒼崖吼時裂。

……

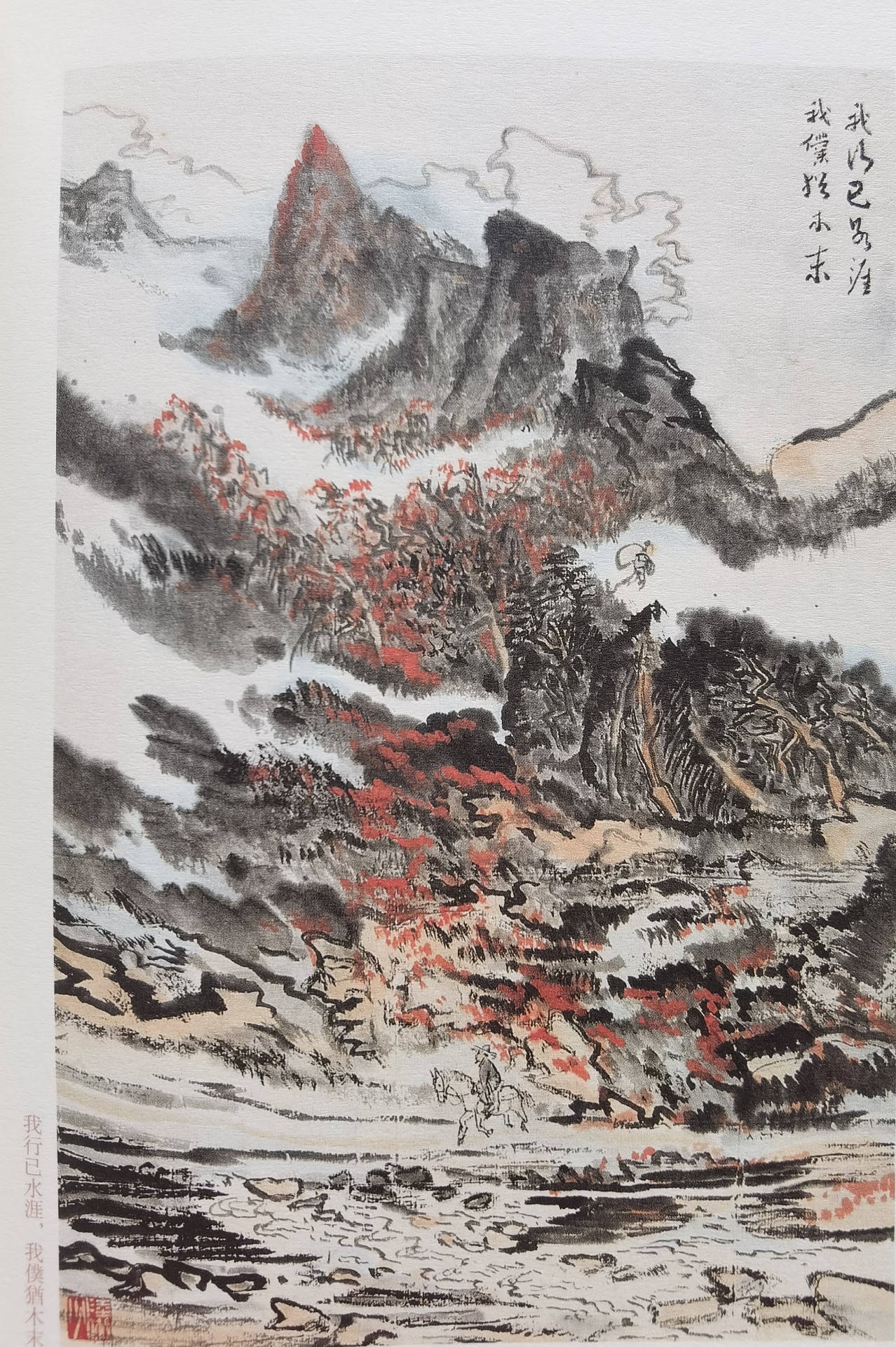

坡陀望鄜畤,巖谷互出沒。我行已水濱,我仆猶木末。

這首詩是杜甫在肅宗至德二年(757)閏八月寫的,記載了他從當時朝廷所在地鳳翔縣出發往北,到家小所在的陜西鄜州途中的歷程。“鳳翔縣”是鳳翔府的治所,也即今鳳翔縣。鳳翔府轄地相當于今陜西寶雞、岐山、麟游、扶鳳、郿縣、周至等市縣。“邠郊”指邠州的郊區,開元十三年(公元725年)改豳州為邠州,治所在新平(今咸陽市彬縣)。“涇水”是黃河的重要支流,發源于涇州(今甘肅涇川北),東南流邠州界,至高陵入渭河。

圖:陸儼少《杜甫詩意圖冊》之《我行已水濱,我仆猶木末》

第三只虎:《全唐詩》卷218杜甫《石龕》:

熊羆哮我東,虎豹號我西。我后鬼長嘯,我前狨又啼。

天寒昏無日,山遠道路迷。驅車石龕下,仲冬見虹霓。

……

肅宗乾元二年(公元759年),杜甫深感于安史之亂源于朝廷腐敗,毅然棄去華州司功參軍的小官,懷著仕途的失意,開始了下半生漂泊流浪的生活,這一年他48歲。

杜甫先是去秦州成紀縣(今甘肅省天水市)投靠親戚,在這年的初秋,杜甫攜家人來到秦州。但因生活艱難,三個月后他們再度南下,準備落腳到成州同谷縣(今甘肅省隴南市成縣)。石龕,在從成紀到同谷的路途中,位于今西和縣南的八峰崖。詩中將讀者帶入一個驚心動魄的環境中:天氣寒冷,昏暗無日,群山包圍,道路難辨。這時,熊的咆哮聲從東邊傳來,虎豹的號鳴聲從西邊響起,身后不遠處不知何物長嘯似是厲鬼,前方樹叢里黑影晃動有猿狨發出悲啼。這不是一部恐怖電影,也不是一場噩夢,這是距今1263年前的一個寒冬里,衣不蔽體、食不果腹的杜甫一家人所遭遇的真實經歷。

第四只虎:《全唐詩》卷218杜甫《木皮嶺》:

首路栗亭西,尚想鳳凰村。季冬攜童稚,辛苦赴蜀門。

……

仰干塞大明,俯入裂厚坤。再聞虎豹斗,屢跼風水昏。

肅宗乾元二年(公元759年)冬,杜甫一家人來到了同谷縣,但此時兵荒馬亂,同谷成了朝廷為備戰吐蕃而重兵戍守的邊城(次年同谷即淪陷于吐蕃)。同谷的生活更加艱苦,杜甫在栗亭寫的《同谷七歌》第一首中說“歲拾橡栗隨狙公,天寒日暮山谷里”,他們在天寒地凍的山谷里過著撿拾野橡栗(俗稱毛栗子)充饑的逃荒生活。不得已,寒冬之時,詩人“季冬攜童稚,辛苦赴蜀門”,一家人遠赴成都,投靠遠方的友人。

杜甫和家人一路向南,十二月月底,來到了木皮嶺。木皮嶺地跨隴右兩縣,在同谷縣東二十里,河池縣(今隴南市徽縣)西十里,因嶺上遍生木蘭樹(又名辛夷樹,其皮入中藥名厚樸)而得名。木皮嶺山勢巍峨險峻,云煙萬疊,橫亙綿延,與周圍諸山相互依托,組成一道天然的屏障, 成為出入隴上的要沖。

“再聞虎豹斗,屢跼風水昏”,在山中詩人聽到了虎、豹等野獸搏斗時可怕的吼叫,看到了山風攪動著云煙在昏暗地飄移。“跼”是彎腰駝背的意思,出自《詩經·正月》:“謂天蓋高,不敢不跼;謂地蓋厚,不敢不蹐。”天雖高,卻不得不彎著腰;地雖厚,卻不得不小步走。杜甫時借用詩經中的意境,形容自己的處境困窘,艱險之至。乾元二年末,杜甫終于到達成都。

第五只虎:《全唐詩》卷220杜甫《發閬中》:

前有毒蛇后猛虎,溪行盡日無村塢。江風蕭蕭云拂地,山木慘慘天欲雨。

女病妻憂歸意速,秋花錦石誰復數。別家三月一得書,避地何時免愁苦。

此詩是杜甫在代宗廣德元年(763年)冬從閬中出發往梓州時所作。他的女兒病了,自己又流寓異地,其情甚苦。前一年,代宗寶應元年(762年),杜甫的朋友嚴武鎮任成都尹兼劍南節度使,資助杜甫擴建成都浣花溪畔的草堂。不久嚴武升職離去,徐知道在成都作亂,杜甫因此漂泊到梓州、閬州一帶。“閬中”(今四川省閬中市)位于四川盆地東北部,嘉陵江中游。公元前314年,秦國巴郡中置閬中縣。“閬”是高門的意思,因閬中周圍山形似高門,嘉陵江繞城三面,所以稱閬中,嘉陵江閬中段因此也稱閬水。唐武德元年(618)為隆州治,開元元年(713年)改為閬州,轄閬中等9縣。梓州位于成都和閬州中間,州治在今四川省三臺縣。

圖:陸儼少、沈綺文合畫《雙虎圖》

相關新聞

- 2022-04-03【曉斌說唐詩】系列之四:一部個人、藝術與國家的避難史(下)