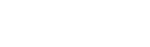

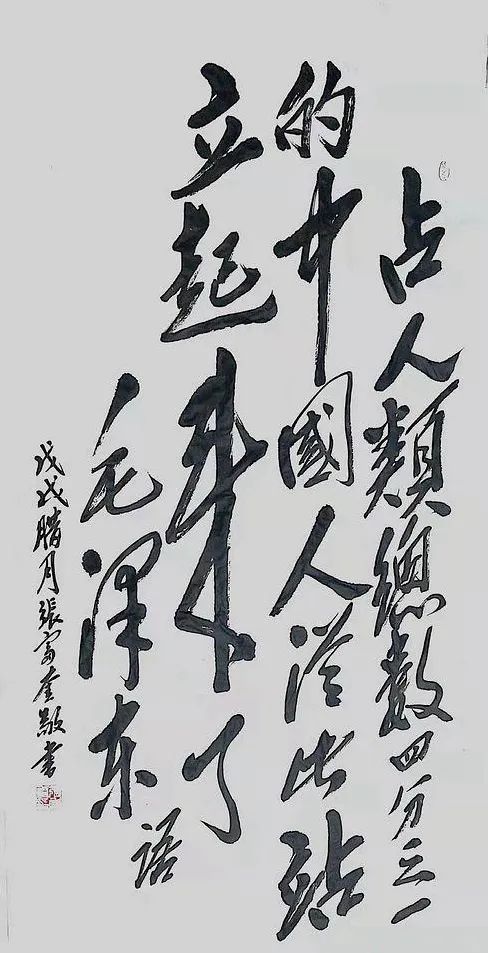

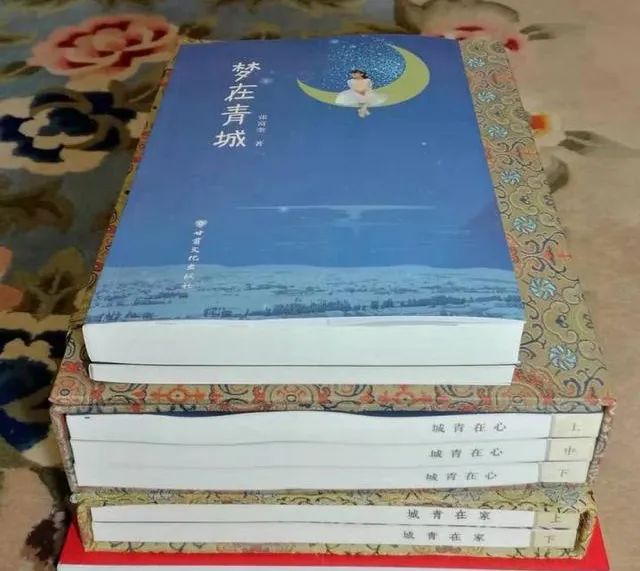

張富奎,1958年生,蘭州市榆中青城人。中華詩詞學會、中國音樂文學學會、中國楹聯學會會員,甘肅省作家協會、甘肅省書法家協會會員,甘肅省延安精神研究會副會長,甘肅毛體書法藝術研究院名譽院長。文學作品有《家在青城》《心在青城》《夢在青城》詩書畫樂集,電影文學劇本《闖王悲歌》,音樂詩朗誦作品有《母親節的思念》《青城頌》《敦煌組歌》等二十多首。2018年,在蘭州舉辦紀念毛主席誕辰125周年個人毛體書法展,共展出其手書毛主席詩詞題詞108幅。

張富奎為人謙和、文雅、熱情,多年來他創作了無數詩歌、散文、隨筆、楹聯、歌曲、繪畫等不同形式的文學藝術作品。一篇篇深情而歌的作品背后,好似留存著他人生中歷久彌香的故事,留待讀者尋覓和感悟。

張富奎出生于上世紀50年代的西北鄉村,苦難的生活造就了他不畏艱辛、勇往直前的剛毅。上世紀70年代末,剛剛高中畢業又家境貧寒的他便無奈地結束學業回村勞動,為了生活甚至去城里掏過大糞。

“艱苦的條件并沒有使我喪失生活的信心。”在張富奎的心中,那段艱苦的歲月至今令他難以忘懷:“每天我都會抽空看書學習,甚至還經常拿張破紙學速寫。而白天的辛勞和汗水,便會在夜幕下的專注時光中緩緩消散。可以說,當年的一副大糞擔子,成了我今生丈量苦累的一把尺子。”

到了不惑之年,張富奎又開始自學鋼琴,并在詩詞作品《學琴放歌》中生動記載了學琴的時光:“為追夢,我把鋼琴當戀人;為追夢,我把樂譜當滑梯爬;為追夢,我把琴凳當搖籃坐;為追夢,我把孤寂當茅臺飲。”

多年來,張富奎一直是幾近苛刻地對自己的人生進行著“修煉”,幾乎把所有的業余時間都用來創作。尤其是,他對家鄉青城古鎮有著十分深厚的感情,對于這片文化底蘊深厚的土地,他就像一位熱情的、深情的歌者。

他在《青城頌》里寫到:“自從天女在這里點綴了胸針,注定這里人杰地靈,臥虎藏龍。秦皇指點長城,漢武揮手屯田,宋將狄青筑條城,明時闖王隱山洞,千年風霜染山林。自從武侯的香草種子在這里生根,注定這里水煙興盛,遠近聞名……自從孔孟圣像在這里落成,注定這里是仁義之鄉,風雅青城。”

字里行間,不僅帶著真摯的感情書寫著家鄉的歷史,還飽含熱情地描繪了家鄉的人、物、事,因為這片土地上的一切都為他年復一年地提供了源源不竭的創作素材和靈感。也因此,他才用《爺爺與青城》《家鄉荷塘》《娘娘廟記憶》《祖宗的水煙瓶》這些溫暖的記憶深深地打動了讀者。

在張富奎的文字中,還經常會用濃濃的鄉愁去表達對文化傳承與人文延續的憂患與責任。他在作品《我拼命在“還債”》中,講述了上世紀60年代,懵懂的他隨爺爺不得已燒毀了祖傳線裝古書的那份痛心與遺憾。

“這一直是我心頭的一塊石頭。之所以,這么多年我的努力,就是要用自己的筆讓‘詩書傳家遠,忠孝繼世長’的傳統延續下去。”張富奎感慨地說。

在他的作品《難忘的“瓜皮碗”》中,講述了一個發生在舊日時光里的溫暖故事。那時候,生活并不富裕的人們會在山路邊放置自己節省下來的小瓜,只為能解趕路人的饑渴。那些靜靜地放置在路邊的“瓜皮碗”,更像一個大海中的燈塔給趕路人以善愛的指引。

“那是一段往事,記得在上世紀六十年代末,剛滿十歲的我跟母親去姥姥家,也是我第一次去姥姥家。”張富奎一邊回憶一邊重溫那段難忘的記憶:“天剛蒙蒙亮,母親就拉著我出發了,那段很陡很高的路大約花了我們兩個多小時。母親拽著我爬山,我都不敢回頭看,等到了山頂我已又渴又累。母親不得已將背著本來要給姥姥的小西瓜碰開了一分兩半,給我解渴。我想一口氣吃完,這時母親摸摸我的頭卻不讓我再吃了,那一刻我還對此感到十分不解。”

“看著我迷惑的眼神,媽媽告訴我,原來是要把這些留給一樣趕路到此十分口渴的人,因為凡事都不能只想著自己。”說到這里,張富奎的思緒已經完全沉浸在記憶中:“于是,我們找了個路邊靠陰面的土坎下,拔了點草藤放在弄平的土上面,然后口朝下放好沒吃完的兩個‘瓜皮碗’,就繼續趕路了。”

大約過了兩小時,年幼的張富奎又開始口渴了,可是在這前沒莊子后沒店的地方哪里會有水喝。就在他正鬧著喝水的時候,卻突然在路旁靠陰面的地方驚喜地發現了瓜皮碗。

“我急忙過去,拿起了瓜皮碗就要吃,母親卻拉住了我。”張富奎說:“她把手上的土拍了拍,用手掐了點瓜讓我解了解渴。我想多吃點,母親卻又讓我把瓜皮碗放回了原處。經過這件事,我也算是真的明白了放置‘瓜皮碗’的良苦用心,便聽從了母親的安排并繼續趕路。”

“就這樣,我和母親走了兩天才到姥姥家,一路上遇到了七八次‘瓜皮碗’。實際上,有的‘瓜皮碗’里面已沒有瓜瓤了,可見它已不知解了多少趕路人的渴,但還是依然靜靜地放在那里。而我每見到一個‘瓜皮碗’,都會不由自主的心生無限敬意。”

“我想說的是,我們中華民族幾千年生生不息,靠的就是優秀傳統美德的支撐。”張富奎由衷地說:“盡管在過去,他們中也有很多很多人像我母親一樣大字不識一個,但傳統美德卻代代相傳,終使我們這個民族自強不息。而這段特殊的經歷也是影響了我的一生,使我在生活中讀懂了什么叫善愛。當然,這也讓我體會到了曾經苦難的人更懂幸福,特別是在孩子品格的形成過程中,父母潛移默化的教育至關重要,而優秀的傳統美德也一定要在新的歲月中發揚光大。”

采訪的最后,張富奎用一首《自語》小詩表達了自己此時的心情和豁達的人生態度。

自 語

一

退休五年未敢休,

研學書法苦作舟。

詩書畫樂當美酒,

一杯一杯似封侯。

二

父輩農民哪有休?

從小到老忙田頭。

吾輩今逢好時代,

怎讓時光空自流。

三

利國利家不言休!

添磚添瓦初心守。

聞雞起舞醉太極,

管它春夏與冬秋。

- 2022-06-10敦煌壁畫中的節氣之美 ——《敦煌歲時節令》編后

- 2022-06-10“絲路非遺”齊聚甘肅張掖:泥人舞秧歌 巧手織錦帶

- 2022-06-10祁連秘境巴爾斯雪山 裕固歡歌入畫卷

- 2022-06-10甘肅加大“引客入甘”旅游政策優惠 “旅游包機”補貼翻番

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號