為抗戰作出獨特貢獻的蘭州工合運動

董 沼

一、工合運動的崛起與勃興

1937年7月7日,盧溝橋事變爆發,日本帝國主義發動蓄謀已久的全面侵華戰爭,中華民族全面抗戰開始;短短的幾個月,北平、天津、上海、南京、武漢等承載著中國政治經濟命脈的大城市紛紛淪陷,接近90%的民族工業遭到破壞;工人失業,難民如潮,哀鴻遍野,中華民族到了最危險的時候。

面對嚴峻的戰爭形勢,路易·艾黎、埃德加·斯諾、海倫·斯諾等國際友人認為,“沒有工業,就沒有國防”;必須“動員勞力資源”,建立戰時“工業根據地”。為此,他們提出一種能夠迅速將難民救濟、勞工訓練與軍事動員和生產自救結合在一起的“人民生產運動”設想,從而構筑起廣泛深厚的對日作戰的“經濟防線”。1937年11月,在一次由上海各界愛國人士劉湛恩、胡愈之、薩空了、梁士純、徐新六等人出席的“星一聚餐會”上,斯諾夫婦和艾黎提出了“一項在中國建立工業合作社的簡要計劃”,并將艾黎起草的《中國工合運動》小冊子分發給大家討論;并且闡明了開展工合運動的重要意義。他們的主張得到大家一致贊同,并隨即成立了“中國工業合作運動設計委員會”,推舉銀行家徐新六為主席,艾黎為召集人,盧廣綿、吳去非、林福裕為設計專家。位于法租界亨利路22號的艾黎住處成為他們籌劃、設計工業合作社的辦公室。經過一段時間的研究和廣泛征求意見,艾黎領導下的設計班子提出了成立“中國工業合作協會”和建立3萬個工業合作社的總體方案,目的是通過廣泛建立和發展工業合作社,恢復被毀工業,建設新的經濟國防,增加戰時生產,從而支持長期抗戰。

1938年8月5日,中國工業合作協會在武漢橫濱正金銀行正式掛牌成立,孔祥熙任理事長,宋美齡任名譽理事長;理事會成員有董必武、鄧穎超、沈均儒、黃炎培、張治中等國共兩黨及民主人士;艾黎被任命為行政院主管工合事務的技術顧問并代理總干事。12月,中國工業協會遷到重慶。1939年3月14日,中國工業合作協會推進委員會成立,由沙千里擔任秘書,負責擬定協會的組織架構和章程。中國工合《章程》明確規定:“本會以適應抗戰建國,發展工合事業,增加生產,樹立工業基礎為宗旨”;制定指導方針為“增加生產,供濟軍需民用”“以適應抗戰需要為第一,同時亦注意到社會方面之要求”其歷史使命為“建設經濟國防,支持長期抗戰”。

1939年,為了爭取海外援助,推動國際力量支持工合運動,宋慶齡、陽漢笙等在香港發起創建工合國際委員會。香港基督教會主教何明華任主席,宋慶齡任名譽主席,委員有斯諾、艾黎、普律德等,陳翰笙任秘書。由于工合國際委員會的推動,在馬尼拉、紐約、倫敦等地成立了工合推進委員會,在海外華僑和同情中國抗戰的各國進步社團以及國際友人中募集捐款,購置機器設備等,支持中國的工合運動。截至1945年底,工合國際從美國、英國、加拿大、新西蘭、菲律賓、新加坡等國籌集到國際捐款和捐贈物資價值上千萬美元,為支援抗戰和工合運動做出重要貢獻,后工合國際委員會遷往成都。

工合成立后,先后在全國建立了7個大區辦事處和140多個工合事務所或指導站。從西北、西南到云貴川再到華東、華南等廣闊的中國大地上,工業合作社如星火燎原,迅猛發展。

中華民族同仇敵愾、奮勇抗戰的時候,三角形黃底紅字的工合標識遍布我國18個省份,所組織的工業合作社最多時達到3000多個,社員3萬多人,援助了30多萬失業者和難民,進行包括紡織、制毯、開礦、鑄造、簡單機床、陶瓷、化工、藥品、皮革、造紙、食品、燭皂以及帳篷、擔架、軍服、軍毯、手榴彈等50多個門類的500多個品種的軍需民用產品的生產,為抗戰前線特別是中國共產黨領導的抗日根據地生產、籌集和輸送了大量軍需物資,其中250萬條軍毯全部用于抗日前線。

“工合”的產業涉及到抗戰經濟和人民生活的方方面面,可以說是“舉凡國計民生,無所不包”。工合社用簡陋的設備,克服各種困難,生產出大量物資,一方面源源運往抗戰前線,在直接支持著抗戰事業的同時,又不斷銷往后方市場,滿足內地人民的日常生活需要。這對于繁榮戰時經濟,供應軍需民用,抵制日貨傾銷,粉碎和打擊日寇“以戰養戰”“以華制華”的經濟侵華陰謀,成為“經濟國防線”的重要組成部分,是戰時中國經濟的一股不可忽視的重要力量。

美國著名記者、《西行漫記》作者埃德加·斯諾曾滿懷深情的寫道:“它給成千上萬的中國人提供了工作和教育,并且最后證明,它是世界上最大的生產合作運動的先驅。”

二、工合事業在蘭州的推進

中國工業合作協會成立后,艾黎隨即派人分赴西北、西南、東南籌備建立三個大區辦事處事宜。1938年8月下旬,艾黎帶領工程師吳去非及主任盧廣綿,從漢口到寶雞,于8月23日在寶雞成立了“中國工業合作協會西北區辦事處”(簡稱“西北工合”),領導著寶雞、雙石鋪、蘭州、天水等16個事務所。盧廣綿任辦事處主任,劉大作任副主任;下設秘書室、視察室、總務科、行政科、會計科、福利科、婦女工作部、教育福利委員會等;又設立了供銷管理處、軍毯制造管理處、運輸處、實驗制造廠,以及工合各種培訓班、紡毛管理站、兒童俱樂部、工合期刊編輯部、工合金庫、工合消費合作社、工合醫院、工合食堂、工合招待所 、工合業余話劇團等附屬機構。

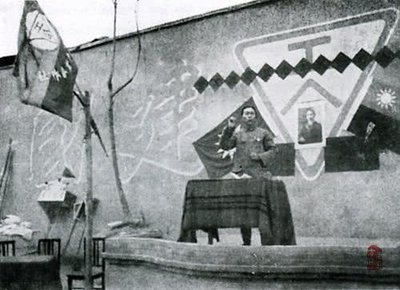

工合西北區主任盧廣綿在大會上作動員

工合運動有力地支援了抗戰和抗日根據地的經濟發展,為中國共產黨領導的八路軍、新四軍提供了大批軍需民用物資。1939年8月,“工合總會”及“西北工合”同軍政部軍需處簽訂了第一批軍用毛毯40萬條合同,由“西北工合”承擔了30萬條。1941年—1945年連續簽訂了三批合同,承制毛毯60萬條,總計100萬條,其中“西北工合”承擔了80萬條。1938年,宋慶齡曾一次委托“西北工合”承制10萬件軍用棉大衣。當時寶雞、西安等地的紡織、服裝工合組織社員廢寢忘食、不分晝夜、加班加點趕制軍需大衣,終于按時、保質、保量完成了這一緊急任務,打包運送到八路軍西安辦事處。毛主席對工合在抗戰中的貢獻給予了高度評價,他說:“在華北游擊區和西北接近戰區的地方組織建立工業合作社……對我們的斗爭貢獻之大,將是不可估量的。”

1940年初,為進一步推進工合事業發展,支援長期抗戰,毛澤東派劉鼎、陳康伯、黎雪、趙一峰等人從延安來到寶雞、雙石鋪等地,幫助艾黎研究西北工合發展計劃,推動西北工合事業的開展。《艾黎自傳》中寫道,在延安創辦合作社以后,“工合”成了一個跨越國民黨和共產黨邊界的組織,某種意義上維系了統一戰線。

作為西北工合辦事處所轄的蘭州工合事務所,成立于1939年3月25日。1939年10月1日出版的《西北工合》第2卷第7期刊載王錫余一份長達13頁的工作報告《蘭州事務所第一期》寫道:“在增加后方生產,建設經濟國防,救濟失業工人,和提倡西北工業,發展毛紡織事業等等口號之下,蘭州事務所于本年三月二十五日,在蘭州南稍門外官驛后街七十五號正式成立……”

盧廣綿視察新成立的蘭州工合返回寶雞后,即聘定薛覺民為主任。薛覺民時年35歲,山西人,燕京大學畢業。薛覺民就任后,積極開展組社工作。年輕有為的薛覺民憑著一腔熱情,開始了繁忙的宣傳、登記、組社、培訓等蘭州工合的開創性工作,僅4月14日到19日,短短的幾天,就成立了振華肥皂、蘭州服裝、民生面粉和蘭州軍用皮件等多個合作社。1939年6月1日出版的中國工合會刊《工業合作》第10期介紹:“蘭州事務所自四月下旬成立后,即積極開展工作,已組織成立社有十三社,已貸款有七社,還在預組社將有大批……該所為提高社員知識,聯絡感情起見,特于五月七日召集已成立各社,在蘭州南稍門外靛園寺小學舉行第一次聯合紀念周會,除各社全體社員外,尚有來賓梅貽寶等,與會人數共約八十余人。”薛覺民在會上闡述了工合運動的意義,并帶領大家宣讀合作社公約,會場氣氛十分熱烈。西北工合大力支持蘭州工合的工作,不僅選派得力干部,還幫助擬定工作計劃,中國工合理事戴樂仁和梅貽寶將科學教育館的房子騰出一間,作為蘭州事務所的臨時辦公地。

在各方的共同努力下,蘭州工合從成立之初到6月底就組成了20個合作社,生產包括肥皂、面粉、織布、印刷、皮革、制衣等17種不同業務。到年底,合作社達34個,生產經營業務種類21種,基本形成了以紡織業為主的軍需民用的戰時物資生產供應格局。

蘭州工合事務所所屬合作社最多時有50多個,幾乎分布蘭州全市域,城西的費家營、孔家崖、劉家堡,黃河以北的穆柯寨、趙家莊、鹽場堡;城東的寧臥莊、岸門街、張家灘,市區內的顏家溝、中街子、中山路、西城巷、橫街子、東稍門、下東關及遠郊的金崖、阿干鎮等處,并將生產和供銷等業務擴展到榆中、臨洮、岷縣等地,社員除大部分是甘肅本地人外,還有來自山西、湖北、山東、河北等敵占區的工人,籍貫涉及21省份,共有260多人,小學以上教育程度的在三分之二以上。

特別值得一提的是,蘭州事務所在8月中旬接到百萬條軍毯的緊急生產任務,工合全體社員發揚愛國熱情,緊急動員,加緊生產。在榆中金崖鎮三圣廟里,懸掛著“人人為我,我為人人”的抗戰宣傳標語,大殿里擺放著木織機和鐵織機,合作社將收購來的棉花和羊毛分給鎮上愿意捻線的村民,街頭巷尾捻錘旋轉,廟屋里機聲隆隆,印染鍋里熱氣騰騰,一包包軍毯裝上馬車運往抗戰前線。為了解決三萬多紡毛、織毯女社員的后顧之憂,蘭州工合事務所與甘肅省婦女會合作創辦了勞工托兒所。蘭州工合生產百萬軍毯支援前線的故事從此載入抗戰史冊。

工合生產的抗戰物資運往前線

三、蘭州工合的教育事業

工合在發展生產的同時,十分注重教育和人才培養。正如1939年9月15日出版的《西北工合》第2卷第6期上刊載李慶云寫的通訊《蘭州工業合作社的社員教育》中寫道:“工業合作社,是針對抗戰建國偉大時代而誕生的新興組織,為了使它真正擔負起偉大的使命,為了使它永久的發揚光大,所以合作教育,是我們工合運動中最重要的問題。”

西北工合在寶雞先后舉辦過社員訓練班、婦女紡織訓練班,到雙石鋪后又辦起了工合夜校、工合小學及附屬幼兒園。工合小學是工合雙石鋪事務所為培養和教育工合社員子女學習文化,掌握知識技能而設立的一所小學。校內設幼稚班,除招收社員子女入學外,還招收一些當地兒童,使工合教育與戰時生產的聯系。艾黎受到他的老朋友、美國實業家約瑟夫·貝利在中國實施以培養技術人才為主的辦學方式的啟發,開始創辦一種新型的職業教育機構——培黎學校。學校以培黎命名,既是紀念約瑟夫·貝利,又是取意“為黎明而培訓”,表達了路易·艾黎為新中國培養人才的美好愿望。1940年,工合組織在江西贛縣創辦了第一所培黎學校。同年又創辦了雙石鋪培黎學校。西北工合外事秘書喬治·何克于1941年接任雙石鋪培黎學校第九任校長。1944年底,雙石鋪培黎學校搬遷至千里之外的甘肅山丹。

蘭州工合在發展之初就十分重視教育,最初是主要開展社員訓練,訓練的方式有集體訓練、個別訓練和社員自修三種形式。隨著工合事業的蓬勃發展,地域的擴大,社數的增多和技術的進步,需要通過學校教育的方式解決知識、技術和人才問題,同時提升社員對工合的認識。蘭州工合沒有像雙石鋪等其他地方那樣辦普通的工合小學,而是直接創辦工合學校,學生包括事務所干部、社員、職員、實習生等,學科內容包括識字、會計、衛生、體育、唱歌、常識等,還根據專業不同,開設會計班、衛生班等。尤其是還專門設有工合班,講授工合章則及工合常識。

為了加強對工合教育的指導,提高工合員工文化水準,實施有計劃有系統的教育,蘭州工合專門成立了工合教育委員會,編輯工合讀物及對內對外各種宣傳小冊,定期出版半月刊《工合簡報》,文字淺顯明了,成為各社互通消息、聯絡感情和開展學習教育的有效載體,深受各社員工的歡迎。為了方便社員自修,還設立圖書室,購買國內所有合作書報刊物及工業技術方面的書籍,供員工借閱。

從1942年開始,由于各合作社自辦教育的積極性進一步增強,蘭州事務所按照社址所在地域,劃為城關、鹽場堡、寧臥莊、鎮遠堡、費家營五個區,實施業余教育工作,每晚上課2小時,課程有合作常識、合作法規、技術討論、科學常識、時事報告、放映幻燈等,教員由各社經理、會計擔任,并由事務所派員指導。

蘭州工合在教育事業上的最大成果就是創辦了蜚聲中外的蘭州培黎工藝學校。蘭州培黎學校的創始人除了艾黎,還有張官廉。張官廉,山西汾陽人,生于1907年1月9日。因家庭貧窮,青少年時依靠借貸、獎學金及勤工儉學讀完了中學和大學。1932年畢業于北京燕京大學心理學系。其后,先后在北京馮庸大學教心理學。在天津南開中學、太原進山中學教英文。在河北定縣平民教育促進會從事農村教育研究。在燕京大學任助教。后來在華北農村建設促進會任教員,并且擔任實驗小學校長。從1939年12月起,張官廉投身于中國工合事業。任川康區榮昌事務所主任。1940年初,英藉合作經濟專家戴樂仁教授在成都金陵大學舉辦“工合理論講習班”,為工合培訓干部,張官廉擔任助手兼翻譯。1941年8月,戴樂仁與張官廉到蘭州舉辦工合培訓班。恰巧工合蘭州事務所主任薛覺民離開工合。工合西北區主任盧廣綿就把張官廉留在蘭州任蘭州事務所主任。1942年春,他把全家從四川遷來甘肅從事工合事業。

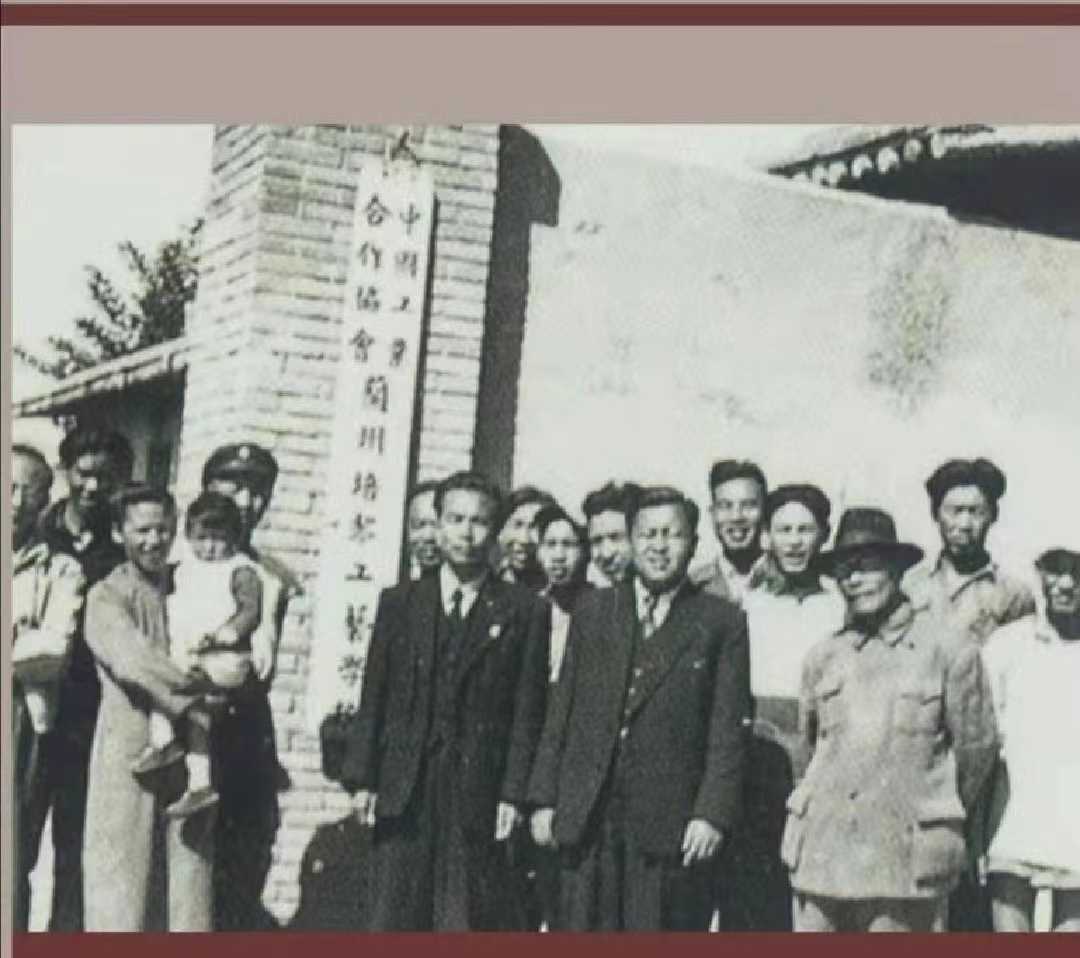

蘭州培黎工藝學校接受中國福利基金會捐助,前排左一、二為張官廉、王賢琳夫婦

張官廉任蘭州培黎學校校長,同時,還兼任西北師范學院公民訓育系教授。學校邀請了蘭州知名人士水梓、裴建準等組成了校董會,還邀請張治中、鄧寶珊等國民黨要員到學校參觀,盡可能在當時惡劣的政治環境中為學校爭取生存的條件。蘭州培黎工藝學校學生最多時達到60多人。開設有機械、紡織等專業。建立了機械實習場所及紡織實習場所及化學實驗室。張官廉貫徹艾黎“手腦并用、創造分析”的辦學理念,實行半工半讀制度。學生上午集中進行理論學習,下午到各自所學專業的車間實習。相隔一段時間后,調換專業(工種)。學生實習生產的產品,如毛巾、肥皂、白布,供學校使用。為了讓學生接觸社會實際,體驗生活,開闊視野,學校還安排高年級學生到安寧堡、鹽場堡等地的合作社和洗毛廠參觀實習,讓學生和合作社社員同吃同住同勞動,并且定期調換工種,不僅使學生更好地掌握了生產技能,還了解了企業生產管理和工藝流程。學校還邀請眾多知名人士到學校講學或做報告,如時任甘肅省建設廳廳長的張心一、著名合作專家戴樂仁做專題報告。

培黎老校友宋福麟在《我在培黎學校的日子》一文中深情回憶:

為了培養有生產技能的勞動人才,艾黎先生首先在陜西省鳳縣雙石鋪成立了培黎學校,招收了一批從淪陷區逃出來的青年學生、革命烈士和戰爭死難者的子女,開設了紡織、機械、化工等專業課程,把他們培養成為將來工業合作隊伍中的骨干力量。繼而于1942年7、8月間在甘肅蘭州籌建了蘭州培黎工業學校。由中國工業合作協會蘭州辦事處主任張官廉擔任校長,王賢琳擔任教務主任。校址選在蘭州穆柯寨。這個時候我剛從淪陷區我的老家山西汾陽逃出求學,背著簡單的行李,步行25天走到寧夏銀川,后來又騎駱駝半個月后輾轉到了蘭州。

根據培黎學校報名條件我符合招生要求,就被招進來成為蘭州培黎學校的一員。后來,學校陸陸續續又招來20多名學生,在艾黎先生與孫大明老師的領導下,我們開始進入半工半讀學習生活。上午上課,下午勞動。打掃衛生、平整校園、建籃球場、修繕教室、購買桌椅板凳……艾黎先生不但親力親為,跟學生老師一起勞動,還經常帶領我們這些學生娃娃到附近的黃河去學游泳。我記得先生給我們一邊講解游泳要領,一邊鼓勵我們面對黃河的驚濤駭浪,一定要樹立無所畏懼、勇敢向前的精神。70多年后,黃河岸畔先生高大的身影和爽朗的話語至今猶在眼前耳邊。

在淪陷區失學多年后,又有了現在的學習機會,盡管生活很清苦,莘莘學子們卻都感到很愉快。這是我少年時期一段非常美好、非常難忘的日子。我們在這里不僅學到了科學知識,也從艾黎先生身上學到了艱苦奮斗,樂觀向上的精神品質。后來學校分科時,我根據自己的喜好報名學習紡織技術。在這樣難得的學習機會面前,無論紡線還是織布,我如饑似渴,夜以繼日,學得非常努力也很起勁,很快就掌握了有關紡織的一般技術以及花色圖案設計技術,我親手裁出了一張中、美、英、蘇四國國旗合成圖案的工藝掛毯。后來這個作品被一名到校來訪的英國朋友看中并收藏。艾黎先生還請來一位美國叫Edsser的老師專門教我學習染色(dyeing)技術。短短幾個月后,我就掌握了當時比較復雜的染色技術。有一件事情我至今記憶尤深:艾黎先生為了給我們獲得世界地理知識,讓身處內陸大西北的學生有國際視野和全球眼光,他利用籃球場旁邊的一片土墻,請人用泥土抹平,再用石灰刷白,然后搭上架子,他親自爬上去,在這面白墻上畫了一幅巨大的世界地圖。上面各個國家地名,湖泊海洋,山川河流,一一標識清楚,顏色也涂得很好看,當時成為校園里一道亮麗的風景。在給我們講解地理時他還特別介紹了他的故鄉——南太平洋遙遠的國家新西蘭。先生給我的最深的印象是他的吃苦耐勞,認真踏實的精神,這種精神我至今不能忘懷,這種精神也是指引我在后來學習醫學方面取得成功最有力的精神支柱。

通過幾年來艾黎先生的言傳身教,我和全校的學生一樣,都努力學習和掌握現代科學文化知識,立志為國家的工業合作事業奮斗一生。但是事與愿違,抗戰勝利后國民黨接著打內戰,兵荒馬亂,民不聊生,中國工業合作協會旗下的所有合作社生產經營都不景氣,捉襟見肘,難以維持,一個個相繼倒閉,我繼續求學、技術報國的愿望也無法實現。1946年10月,我含著眼淚戀戀不舍地離開了收留了我、培養了我的培黎學校,到當時蘭州大學附屬中學繼續讀書。由于幾年來在培黎學校獲得的知識、受到的良好教育、學風以及培養出勇敢向前的精神,我在蘭大附中畢業時以第一名的優異成績保送到蘭州大學醫學院,選擇了醫學作為我的終身職業。

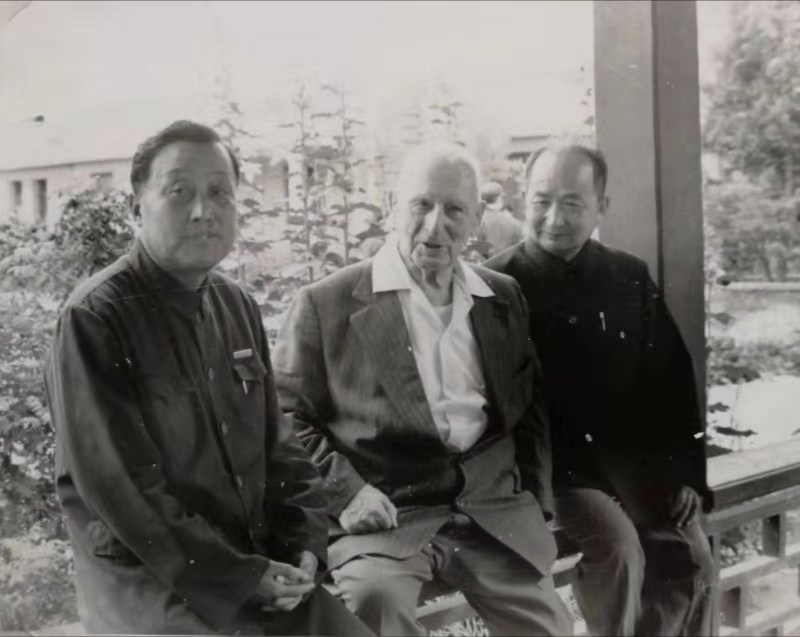

培黎老校友宋福麟(左)與校長艾黎在一起

1943年8月,英國著名科學家李約瑟考察西北來到蘭州,張官廉負責接待并擔任翻譯。李約瑟參觀訪問國立西北師范學院并作講演時,張官廉進行現場翻譯;李約瑟參觀蘭州工合和培黎學校時,張官廉便用英語作介紹。參觀結束后,李約瑟對張官廉產生由衷的敬佩。為了更多地了解蘭州“工合”和培黎學校,李約瑟退了賓館房子,徑直搬去張官廉家住,與張官廉宛若一家人,時常暢談到深夜,并因此與張官廉結下了深厚的友誼。后來,李約瑟43歲的生日宴會,也是張官廉夫婦為其舉辦慶祝的。通過張官廉,李約瑟對蘭州“工合”和培黎學校有了非常深入的了解,李約瑟對此次的考察活動在他后來出版的《科學前哨》一書中進行了詳細的描述和介紹,現摘錄幾段:

說到蘭州,這是一座富有魅力的城市,它有許多城墻、城門和鼓樓。它矗立在滾滾黃河之濱(黃河與我所熟知的長江形成對比)。人們要越過黃河,可以走1909年美國人造成的鐵橋或乘由13張羊皮組成的羊皮筏。城市街道有點像俄羅斯的街道,部分地是因為泥濘和電線桿的緣故,也還因為四處有腳登長靴的俄國人的緣故。

“工合”在蘭州也有一個研究所,該所有一個好圖書館,并進行制革技術和毛紡等方面的研究。現在來談談更正規的科技培訓。雖然蘭州沒有大學,但仍有一些機構值得重視,因為在中亞,這里的學員們真正處于科學“前哨”。首先是國立西北師范學院,這所中國最大的師范學院由李蒸博士領導,它設有科學課程。其次是曾濟寬博士領導的國立西北技藝專科學校(類似于本系列文章第4篇里所提到的嘉定中央技藝專科學校),設有畜牧、農藝學、水利灌溉等專門學科。尤其使人感興趣的是中國“工合”的技工學校,不僅蘭州有,雙石鋪和成都也有。在技校里,許多有希望的童工不僅得到技術培訓,還受到良好的全面教育。在蘭州可以看到16歲左右的男孩能明了有關紡織業的一切奧秘,或幾位新近來自邊遠地區的西藏青年在學習和工作。“工合”的技校也是當地的文化中心,它使民歌之類的民間文化保持活力。它們被稱為培黎學校,是以將畢生獻給中國技術教育事業的傳教士約瑟夫·培黎的名字命名的。(蘭州培黎學校的校長是心理學家張官廉先生,我們在他家愉快地度過了在蘭州的部分時光。——作者原注)

不僅如此,后來李約瑟還通過“工合”國際協會給蘭州培黎學校提供了不少的援助,甚至資助了兩個培黎學校的學生去英國留學,學習紡織技術。

1944年6月,美國副總統華萊士訪華,途經蘭州。由于培黎學校在國際上的聲譽,華萊士和他的高級隨員歐文·拉鐵摩爾臨時決定參觀蘭州的“工合”和培黎學校。于是,張官廉再次出任翻譯,向華萊士詳細介紹了蘭州“工合”事業的發展和培黎學校的建設與發展情況。后來拉鐵摩爾還專門寫文章報道了蘭州培黎學校并籌集捐贈了一批新型機器給學校。1945年,蘭州培黎學校獲得國際協會資助的辦學基金5220萬元,這在當時是一筆巨資;因為本年度蘭州事務所獲得國際協會基金483萬元,農民銀行貸款800萬元,兩項之和為1283萬元,與前者相比可見一斑。

1944年底,在艾黎、何克領導的雙石舖培黎學校西遷山丹過程中,他積極協助艾黎及何克選擇校址、籌劃資產轉移、接待來往人員及學生安置事宜,為培黎學校順利西遷發揮了獨特作用。

1945年4月張官廉(前排左三)陪同英國議員、英國消費合作社總社負責人胡特(后排中)考察山丹培黎學校期間在敦煌莫高窟前合影

張官廉先生夫人王賢琳,畢業于教會學校。1941年冬,曾擔任雙石舖工合事務所婦女股股長,并兼任雙石舖培黎工藝學校教務主任。1942年春,王賢琳隨夫來到蘭州。1942年9月至1946年8月,王賢琳任蘭州培黎工藝學校教務主任。抗戰勝利后,蘭州培黎學校歸并山丹;隨后正式定名為甘肅培黎工藝學校,并成立了董事會,由時任甘肅省政府主席谷正倫及艾黎、戴樂仁、裴建華、水梓、張心一、張官廉、郭松懋、王俊三、王賢琳為董事。1946年8月10日,在甘肅培校舉行董事會成立會議,各董事除戴樂仁遠在英國未參加外,其他人都到會。工合美國推進委員會代表普愛達女士列席會議。會議通過董事會章程,推選谷正倫為名譽董事長,艾黎為董事長,張心一、郭松懋為常務董事,張官廉為校長。1946年8月下旬,張官廉夫婦應美國工合促進會的邀請和中國工業合作協會的派遣,赴美國及加拿大考察工農合作技術教育,并且為工合募捐,歷時一年。在此期間,艾黎代理校長之職。

1947年8月,張官廉夫婦考察結束返回蘭州,決定辭去甘肅培校校長職務。9月28日,甘肅培校董事會在蘭州召開第二次會議,會議由艾黎主持,參加會議的有水梓、張官廉、裴孟威、王賢琳等人,決定改聘張心一為校長。會議通過蘭州培校與山丹培校暫時合并的決議,決定由馬昌海接郭松懋任蘭州事務所主任。

張官廉為了解決留蘭教職工生活,促進工合運動與蘭州經濟社會配合發展,充分利用蘭州培校原有校舍及設備,推行蘭州工合實驗中心區計劃,重新開辦了蘭州培黎小學;并辦起了地毯合作社及紡織合作社,還種地、種果樹、開磨坊,從事工農業生產。值得一提的是,蘭州工合中心試驗區,為適應當地農業灌溉的需要,于1948年5月試制新式木質抽水機獲得成功,并繼續試制鋅質抽水機。

隨著抗戰勝利,國民黨蔣介石發動內戰,中國共產黨領導中國人民開始偉大的解放戰爭,以“適應抗戰需要為第一”為歷史使命的中國工合運動不可避免走向低潮。根據1947年7月16日出版的第36、37期《工業合作》對各地工合社業務概況統計,蘭州合作社數銳減到9個,社員數僅為193人。到1948年底,全國共有工業合作社300多個,社員5000多人。1949年6月上海解放后,原中國工合協會機構不復存在,為繼續推進工合事業,經上海市軍管會批準成立了“工合臨時工作委員會。”新中國成立后,臨時工作委員會奉命遷往北京,當時全國各地設有9個事務所,蘭州事務所是其中之一。

1949年9月山丹解放前,面對國民黨馬步芳軍隊的破壞陰謀,艾黎帶領師生勇敢地進行了護校斗爭。9月19日,中國人民解放軍西北野戰軍第3軍9師政治部主任康世恩奉命率領一支部隊保護山丹培黎學校,艾黎組織師生連夜組裝維修10多輛卡車組成運輸車隊,為解放軍進軍玉門油田立下了汗馬功勞。10月上旬,西北野戰軍司令部秘書室主任張養吾代表彭德懷司令員前來慰問培校師生,并陪同艾黎前往酒泉拜會了彭德懷。山丹培黎學校以嶄新的面貌走進新中國建設的熱潮中。

1950年7月,中華全國合作社聯合總社成立,1951年本著合作事業統一歸屬領導的精神,中國工業合作協會工作全部劃歸合作聯社總社管理;1952年6月工合國際委員會宣告結束工作。1952年6月13日,中國工合美國促進委員會董事局宣告解散該會。 同年12月,為了培養石油事業急需 的技術人才,山丹培校于1952年正式被西北石油管理局接管,更名為“西北石油管理局山丹培黎工業學校”,1953年,學校搬遷到蘭州市安寧區十里店,改名為蘭州培黎石油學校,成為如今的蘭州城市學院。

1952年,張官廉被安排在甘肅省合作局工作,曾任甘肅省合作干部學校教務主任。其實,從1944年9月到1945年5月,還在“工合”身兼數職的張官廉就已經在當時的國立西北師范學院教育學系教授社會心理學課程,并兼任公民訓育系教授。1952年 8月,張官廉被西北師范學院教育系正式聘為副教授,擔任兒童心理學、普通心理學、社會心理學、心理衛生、小學教學法、合作教育等課程的主講教師。張官廉從1955年開始擔任該系心理學研究組主任,為新中國心理學學科專業建設和人才培養作出了重要貢獻。

宋慶齡曾經指出,工合運動作出的功績是無與倫比的,是舉世卓著的;中國工合運動是在“最具獨特性、最有希望的統一戰線中誕生,在抗日民族統一戰線的旗幟下蓬勃展開。”中國工合運動崛起在波瀾壯闊的全民族抗戰中,為中華民族抵御外侮筑起了一道堅固的“后方經濟堡壘”,以強烈的民族性和國際性特征,成為中國共產黨領導的抗日民族統一戰線和世界反法西斯戰爭的有機組成部分。與抗戰同行的蘭州工合,在生產軍需民用物資、救亡圖存、支援抗戰中作出了突出貢獻。1983年,隨著中國工合恢復活動,甘肅省人民政府批準成立“中國工業合作協會甘肅省分會”,1991年更名為“甘肅省工業合作協會”。

邁向新時代,奮進新征程,我們要以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,深入貫徹學習黨的二十大精神,繼續傳承愛國傳統、弘揚抗戰精神,創新工合事業,為建設幸福美好新甘肅,開創富民興隴新局面再立新功!

作者:董沼,蘭州城市學院副教授、路易·艾黎研究中心副主任

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號互聯網新聞信息服務許可證編號:6212006002 | ICP備案:隴ICP備17001500號 | 經營許可證編號:甘B2-20060006 | 廣播電視節目制作經營許可證編號:(甘)字第079號增值電信業務許可證編號:甘B2__20120010

食品藥品監管總局投訴舉報電話:12331 | 互聯網違法和不良信息舉報電話:12377

主辦:甘肅中甘網傳媒有限責任公司 | 本網常年法律顧問團:甘肅和諧律師事務所(0931-8580115)甘肅天旺律師事務所(0931-8864528)

Copyright © 2006 - 2016 中國甘肅網(GSCN.COM.CN) All Rights Reserved

網站簡介 | 人才招聘 | 廣告服務 | 聯系我們 | 違法和不良信息舉報電話: 0931-8960109 0931-8960307(傳真)