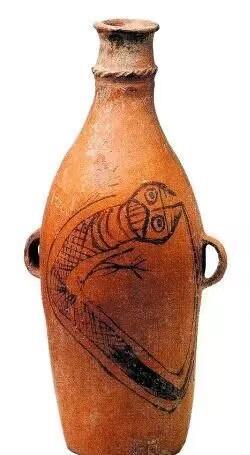

鯢魚紋彩陶瓶 □資料圖片

龍是中華民族的象征,它的起源更是被籠上了重重迷霧。

或許,甲辰龍年,我們能從甘肅出土的兩件奇特鯢魚紋彩陶瓶圖案上,揭開從鯢魚紋到龍圖騰的演化過程。

神秘的鯢魚紋圖案

參觀博物館的時候,總會遇到許多令人驚奇的器物,或是制作精良,不輸于今人的工藝;或是構思巧妙,能讓今天設計者有可資借鑒的思路;或是奇異的圖案,讓我們無法和古人的思想對接。

鯢魚紋瓶就是如此。甘肅省博物館有一件彩陶瓶,名為鯢魚紋彩陶瓶。這是馬家窯文化石嶺下類型(距今約5200年)的彩陶。1958年,甘肅省博物館工作人員在甘谷縣西坪遺址發現的。1996年9月,國家文物局館藏一級文物專家確認組將其定為國寶。

這件彩陶瓶, 瓶高38.4厘米,口徑7厘米,底徑10.8厘米。器形完整,泥質橙黃陶。瓶小口,唇下翻,頸部加飾一周附加堆紋,溜肩,腹略下收,平底,兩側有對稱半圓寬帶耳。小口細頸, 深腹平底,腹側附一對半環形耳。

最為驚奇的是,瓶的腹部彩繪有人面鯢魚紋。鯢魚紋圖案用黑色繪制,構圖生動,展示出彩陶的藝術魅力和神秘意境。

整個圖案,由一條蜷曲呈三角形狀的鯢魚紋組成,頭尾自中腰斜折,構成弧形三角形狀。鯢魚紋的頭部,則是人臉狀,用圓、十字、橫線描繪,雙目圓睜,大口露牙。人的頭發以弧形三角的另一邊和鯢魚的尾巴相連,構成了完整弧形三角形。軀干部分則用斜線組成網狀如魚鱗樣的斜方格,在弧三角靠里面一側畫著一個爪子。

先民們以極大的創造力,用夸張的藝術手段,設計了這件器物。在整個彩陶瓶的腹部,這個呈三角形的鯢魚紋圖案。讓人一眼就能看出它的獨特之處。

令人驚奇的是,如此奇特的鯢魚紋瓶,并非孤品。在甘肅武山縣人們也發現過一件相類似的瓶子。

1973年甘肅省武山縣文化館的工作人員,在武山縣傅家門遺址發現一彩陶瓶, 高18.5厘米,口徑5.5厘米,底徑5.7厘米。這件鯢魚紋瓶的年代大約公元前3800年,即距今5800年左右。這兩件鯢魚紋瓶,似乎有不同尋常的含義。

人面鯢魚紋圖案,契合史書中的人首蛇身

《史記》記載,伏羲人首蛇身。還有不少古籍記述,太昊氏以龍紀、庖犧氏人首蛇身等等。伏羲和龍密切相關。伏羲為創世神,是中國最早的有文獻記載的創世神。

綜合而言,伏羲是父系氏族部落的一個首領,生活在大約距今5000年前。這時,正是氏族部落融合的時期。史料記載,伏羲生于仇池,長于成紀。甘肅天水及其周邊大片地域,就是伏羲的活動范圍。甘肅天水為羲皇故里。《水經注》中則明確說,伏羲故里在秦安北山。距今8000年的甘肅秦安大地灣遺址,恰好在秦安的北面山中。

伏羲氏活動的時代同大地灣遺址的先民活動年代大體吻合。伏羲在古成紀的活動,我們似乎能從大地灣的發掘上得到一些印證。

伏羲是部落首領,很聰慧。他教人們“制嫁娶”,男婚女嫁;做網罟,教民漁獵;畫八卦,代替結繩;造琴瑟,功成作樂;定官職,分理海內……隨著伏羲部落的壯大和遷徙,伏羲部族逐漸吞并許多弱小的部落。為了團結大眾,伏羲就把各個不同部落的圖騰整合在一起,逐漸創造了龍的圖案,并作為新部落聯盟的圖騰。

傅家門遺址出土的鯢魚紋彩陶瓶和甘谷西坪出土的鯢魚紋彩陶瓶,有一個顯著的特點——人首蛇身。這和史書記載:伏羲人面蛇身一致。這兩個圖案,其實就是早期的龍形象。它也是伏羲部落的圖騰。還有人認為,這也是最早的伏羲的形象。

龍圖騰的主體是鯢魚紋

龍是極為神奇的。人們認為,龍能顯能隱,能細能巨,能短能長,春分登天,秋分潛淵,呼風喚雨……可以說,龍是神通廣大,法力無邊的。然而,龍只是東方神話傳中的動物,在自然界中是沒有龍這種動物的。

近百年的研究,人們認為,龍是遠古部族們合并整合后,形成的圖騰。它是多個部落圖騰的組合。

那么,龍這種圖騰,究竟是如何形成的呢?

眾所周知,龍角似鹿、頭似馬、眼似兔、項似蛇、腹似蜃、鱗似魚、爪似鷹、掌似虎、耳似牛,鼻似豬。通俗而言,龍是蛇身、馬頭、鹿角、鷹(雞)爪、魚尾、豬鼻……這顯然是多種動物拼合而成。為何會有這樣的組合呢?

故而,長期以來關于龍的起源成為中國文化史上最大謎團之一。目前,對于龍的起源有巨蛇、蟒說、揚子鱷說、豬或馬說,雷電說、蜥蜴說及外來說等等。

不論何種說法,專家們比較一致的看法是:龍的最初出現與原始社會的圖騰崇拜有關,和伏羲有著密切的關系。

上古記載:“伏羲氏生于仇池,長于成紀,徙治陳倉,都于陳。在位一百五十年,傳十五世。”也就是說,伏羲氏在甘肅西和仇池山出生,在今甘肅境內的古成紀地區長大,后來成為了部落首領。

在遠古時期,毒蛇猛獸都是人們的天敵,人類必須戰勝它們才能生存下去。綜合來看,組成龍圖騰的八種或者八種以上的動物,都是給人類生活提供過幫助,或為人類所馴養的動物,和人們生活質量有著密切的關系。

龍圖騰的主體是由什么構成的?蛇身!的確如此,龍主體是彎曲狀的動物,但并不是蛇。它是今天依舊生活在天水地區的娃娃魚,也就是鯢魚。

鯢魚又名娃娃魚,因其叫聲如孩童而得名,屬于天水的特產物種,至今在天水市的曲溪林區中還能看到。

5000年前,天水及其周邊地區的氣候,比較炎熱,這些大鯢生活在溝溝岔岔中。由于大鯢的攻擊性較弱,是原始先民們最好的漁獵對象。

在漫長的歲月中,這些給先民們提供了食物來源的鯢魚,被人們神化,甚至作為某個漁獵部落的圖騰。先民施展了他們的聰明才智,充分發揮了想象。給鯢魚以人的色彩,頭部如同一個嬰兒的面孔,眼大而有神,四只爪子憨態可掬。表達了先民人神合一的思想。

人們結合考古發掘、歷史地理、古生態環境、古籍記載等資料,《史記》中有關伏羲人首蛇身的記載,同甘肅出土的鯢魚紋瓶上的圖案完全一致,這是伏羲部落圖騰,也是龍圖騰的主干構成。

人們認為:伏羲在征服其他部落的過程中,利用自己部落所崇拜的鯢魚紋圖案加入征服合并后的其他部落圖騰,創造出以鯢魚紋為主體,有馬的頭、雞的爪、豬的鼻等動物的綜合圖騰“龍”。

比如豬鼻子,這其實就是古老豬崇拜的延續。甘肅省博物館保存著一件豬面紋細頸彩陶壺,見證了古老豬崇拜習俗。這就是6000年的豬面紋彩陶壺。

豬面紋彩陶壺,見證了中華先民對豬馴化的歷程。據考古發現,在距今五六千年的時候,黃河淮河長江流域的先民們掀起了一個養豬的高峰,并進一步形成了豬崇拜。在那個時候,豬被當作財富的標志,成為喪葬的重要祭品及陪葬品。《周易》中說擁有豬牙為大吉。

生活在大地灣的伏羲部族,征服了生活在秦安縣王家陰洼一帶的豬圖騰部落,就把豬鼻子融合在整個大部落的圖騰中。這樣,龍圖騰就在蛇身的基礎上,逐漸增加了其他部族的圖騰,最終形成了龍圖騰的雛形。

龍圖騰以鯢魚紋為主體融合其他部族的圖騰而形成。出土的鯢魚紋瓶、豬面紋彩陶壺,見證了這個關鍵的環節。

□王文元

- 2024-02-26當民俗錢幣遇上數字 清代甘肅鑄錢局帶你解鎖奇幻之美

- 2024-02-04一笑千年 ——賞清水縣博物館“北魏銅造像”

- 2024-02-01勾勒具體而微的古代生活 ——“2023年中國考古新發現”亮點掃描

- 2024-01-29聽文物講故事|古籍“醫生”施妙手

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號