原標題:【大敦煌·匠心】于右任先生的敦煌情緣

飛天作證,花雨傳情。80年滄海桑田,80度花落花開。于右任先生與敦煌和莫高窟,有著一種割舍不斷,揮之不去的情緣。

(一)兩岸書法展敦煌,于老墨寶憶前緣

四月的敦煌杏花飄香,春光明媚。4月9日,“兩岸書法藝術交流展”在敦煌文博學館舉辦,旨在弘揚中華書法藝術,促進兩岸文化交流。于右任先生的遺書墨寶首次亮相,令人驚喜。

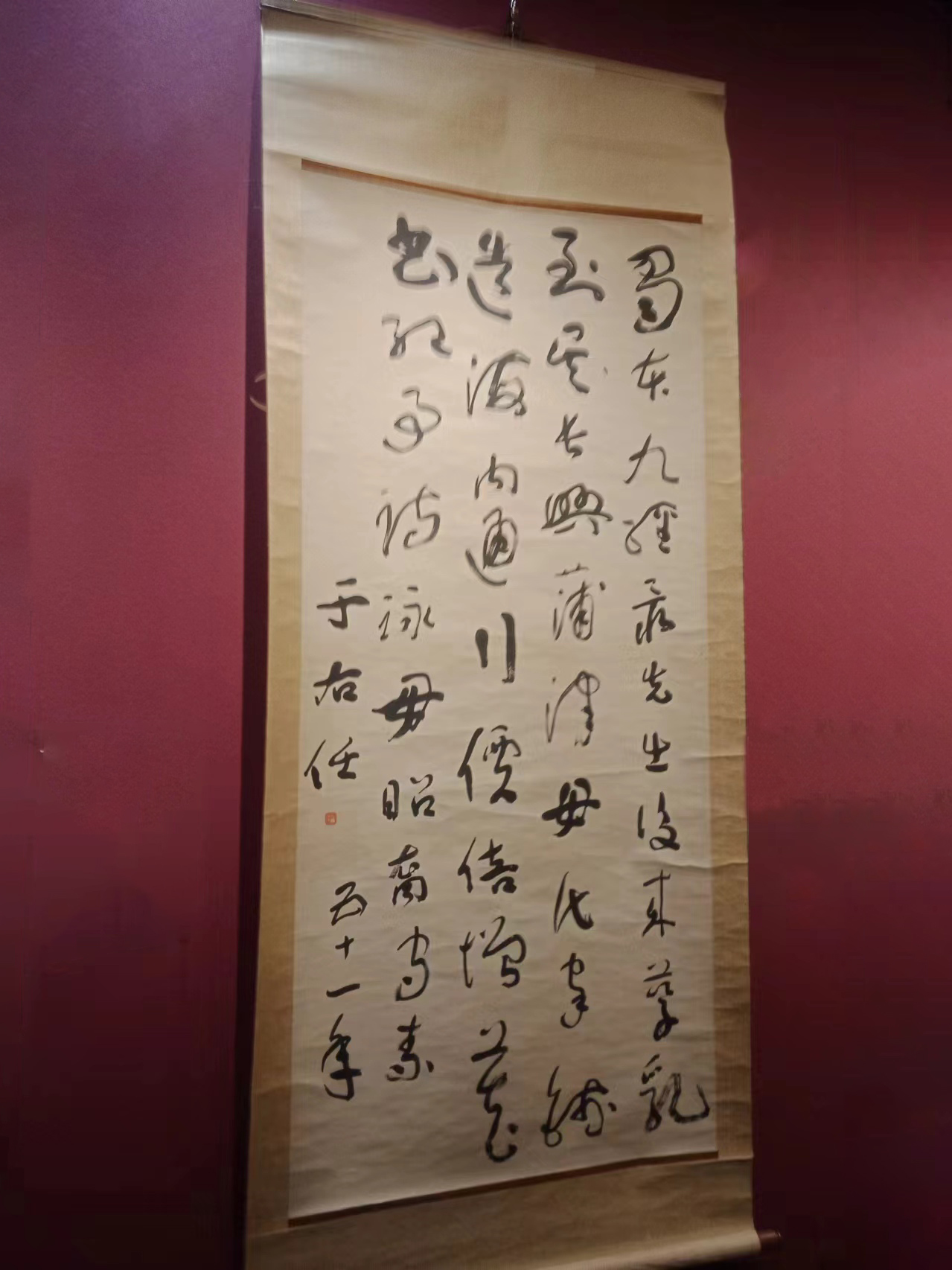

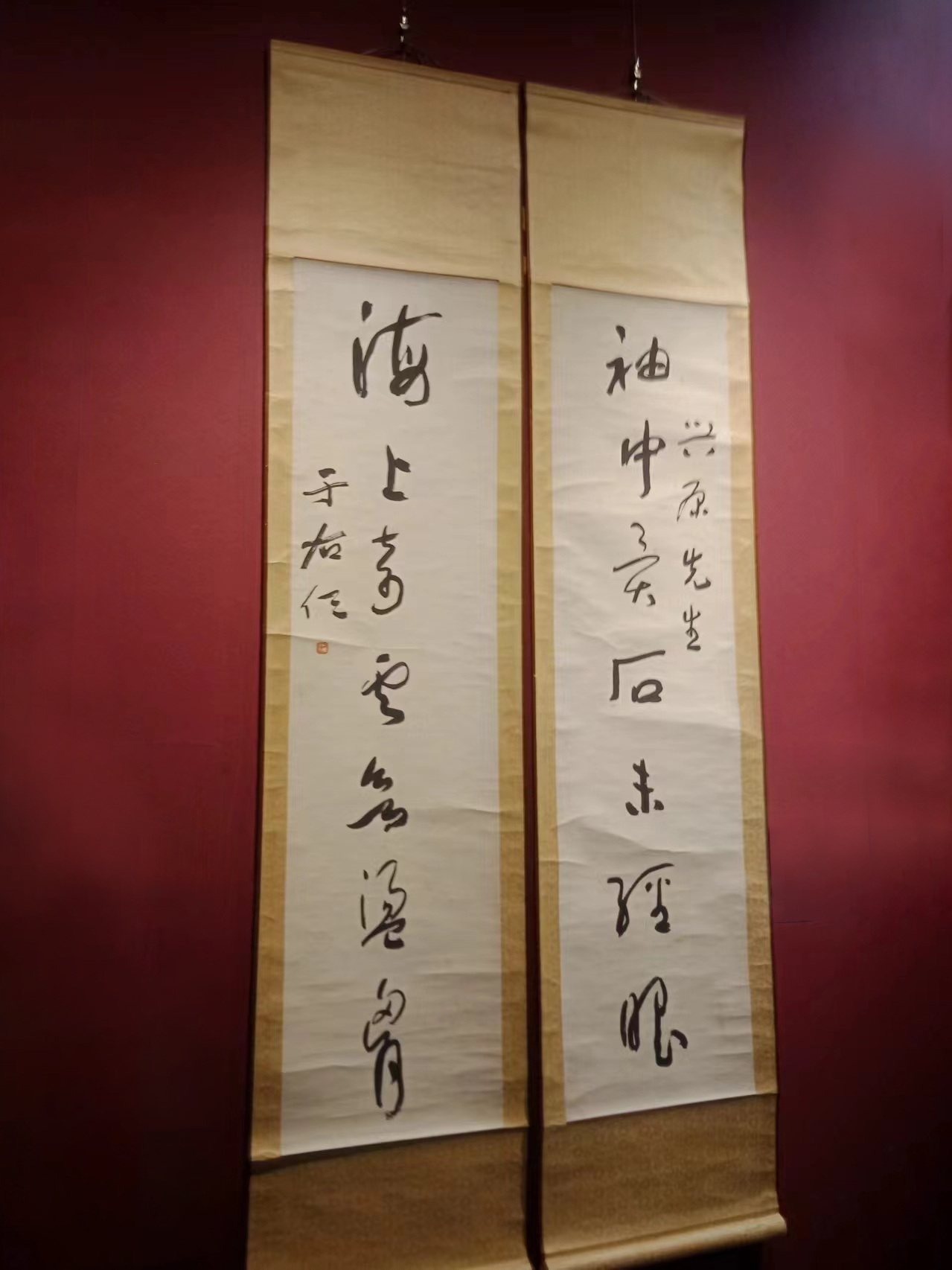

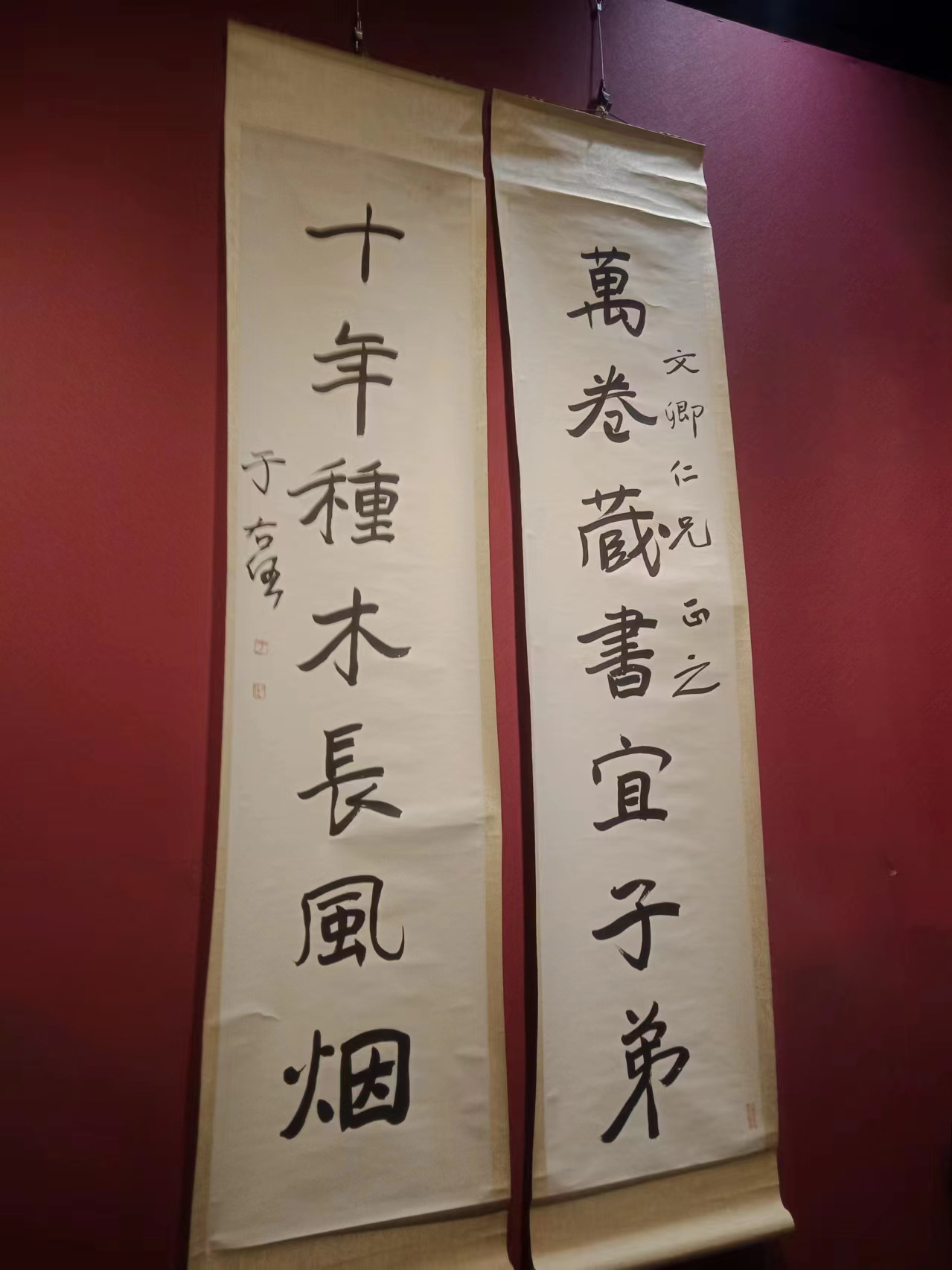

這次展出的于右任先生書法十余幅,有草書、行書和楷書。草書古詩“蜀本九經最先出,后來孳乳到長興。蒲津毋氏家錢造,海內通行價倍增(此幅落款‘五十一年’,應是1962年先生去世前的作品)”,行書七言聯“袖中異石未經眼,海上奇云未蕩胸”,楷書七言聯“萬卷藏書宜子弟,十年種木長風煙”等,書藝嫻熟,各有特色。所展墨寶筆法老練,墨氣逼人,筆者懷著崇敬的心情駐足敬賞,猶如與先生會面,久久不忍離去。

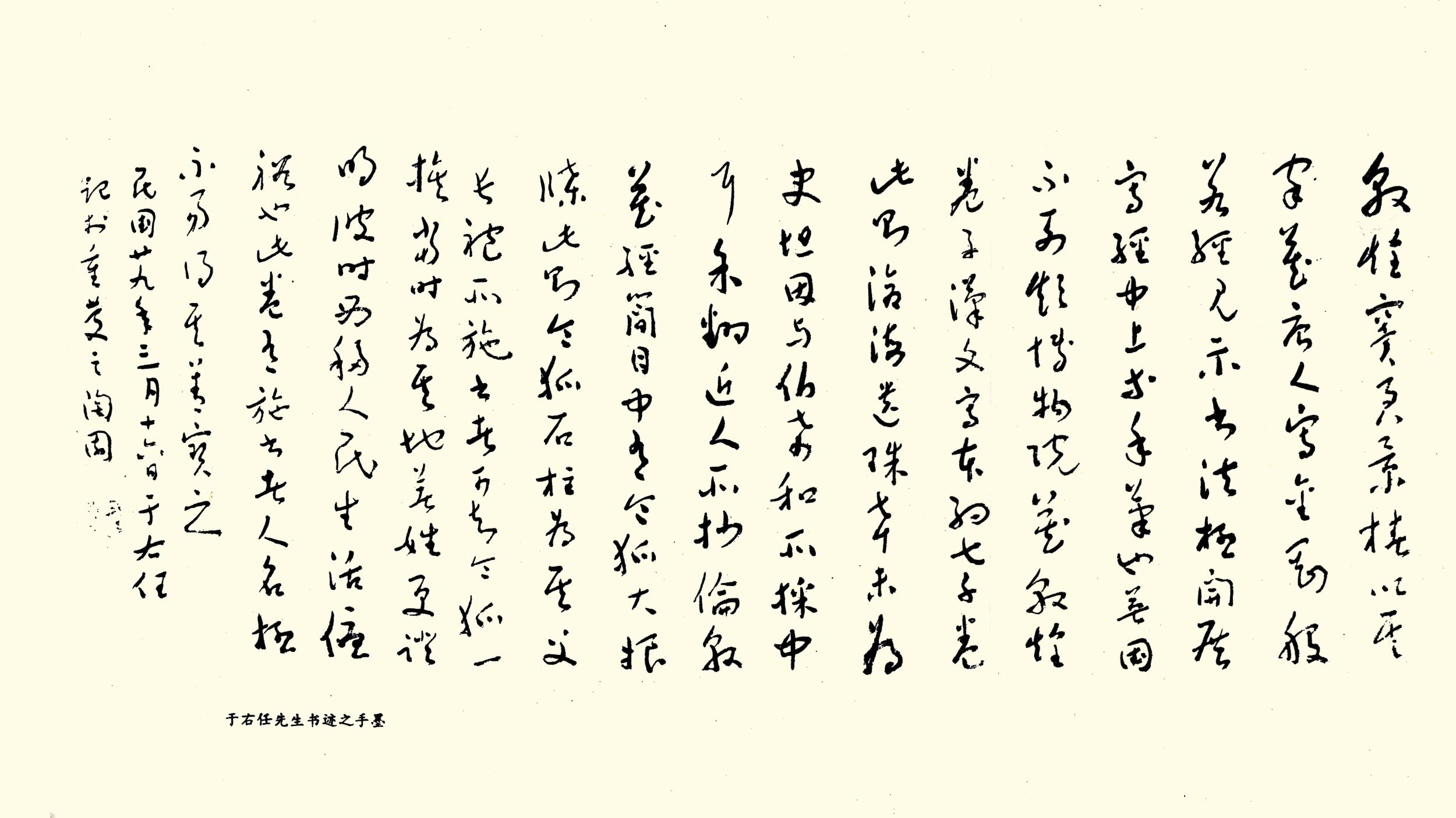

過往,我只是在敦煌文史資料中偶然見過于右任先生的書法作品影印件。如竇景椿先生(敦煌人,曾任國立敦煌藝術研究所籌備委員)在《影印敦煌石室金剛般若經序言及于右任先生的跋》一文中,附有于右任先生題跋書跡手墨影印件:“敦煌竇君景椿,以其家藏唐人寫金剛般若經見示,書法極開展,寫經中之上等手筆也。英國不列顛博物院藏敦煌卷子漢文寫本約七千卷,此則滄海遺珠,幸未為斯坦因與伯希和所采中耳。余翻近人所抄倫敦藏經簡目中,有令狐大娘牒。此則令狐石柱為其父長袍施,書者可知,令狐一族當時為其地著姓,更證明彼時西移人民生活之優裕也,此卷有施書者人名,極不易得,其善保之。民國二十九年三月十六日于右任記于重慶之陶園。”長卷大氣磅礴,淋漓盡致,神來之筆,堪稱精品。抒發了先生對敦煌寫經及祖國國寶的高度贊譽之情。

這次在敦煌文博學館親賞于右任先生珍貴手墨,真讓人大飽眼福,大開眼界,更為先生的敦煌情懷、文化情懷所感染。不由使人想起了于右任先生悠悠的敦煌情緣,思緒飛向那令人懷念的八十年前……

(二)考察西北游莫高,敦煌記事寄深情

1941年10月,時任國民政府監察院院長,愛國詩人、大書法家,年已63歲的于右任先生,由重慶到西北考察,竇景椿(當時供職于國民政府監察院)陪同前往。先生一行先后抵西安、過蘭州、到敦煌。

10月5日,恰逢中秋節。于右任與正在莫高窟臨摹壁畫的國畫大師張大千巧遇。他們與敦煌官紳舉杯賞月,共度中秋。席間,大家暢所欲言,群情激昂,對敦煌孤懸大漠,莫高窟飽經滄桑、屢遭劫掠、瀕臨毀滅的現狀深感擔憂和不安。于先生情不自禁,慷慨高歌,作《敦煌記事》詩八首,表達了對敦煌藝術悲喜交集的心情和加強保護研究的強烈愿望。茲錄如下:

(一)

仆仆髯翁說此行,西陲重鎮一名城;

更為文物千年計,草圣家山石窟經。

(二)

立馬沙山一泫然,執戈能否似當年;

月牙泉上今宵月,獨為愁人分外圓。

(三)

敦煌文物散全球,畫塑精奇美并收;

同拂殘龕同贊賞,莫高窟下作中秋。

(四)

月儀墨跡瞻殘字,西夏遺文見草書;

踏破沙場君莫笑,白頭才到一躊躇。

(五)

壁畫三百八十洞,時代北朝唐宋元;

醰醰民族文藝海,我欲攜汝還中原。

(六)

斯氏伯斯去多時,東窟西窟亦可悲;

敦煌學已名天下,中國學人知不知?

(七)

丹青多存右相法,脈絡爭看戰士拳;

更有某可某公主,殉國枯坐不知年。

(八)

瓜美梨香十月天,勝游能否續今年;

巖堂壁殿無成毀,手撥寒灰檢斷篇。

(三)情系敦煌提議案,拯救莫高功無量

1944年12月11日,于右任先生結束了西北的考察,14日離開西安,返抵重慶。于右任先生回到重慶后,敦煌文物的價值及莫高窟的現狀一直縈繞他的心頭。他奮筆疾書,一氣呵成了480余言的“提議”,表達了對敦煌文物保護的重視和國寶被外夷劫掠的不滿。“提議”送達國民政府,建議設立“敦煌藝術學院”,以鼓勵學人研究保護敦煌藝術。茲將“提議”全文錄下:

“為提議敦煌藝術學院,以期保存東方各民族文化而資發揚事。右任前次視察西北、因往敦煌縣參觀莫高窟之千佛洞,洞距敦煌四十里,以崖筑鑿,綿亙里許。志稱有千余洞,除傾地沙埋者外,尚有五百余。有壁畫者計三百八十,其中壁畫完整者二百余,包括南北朝、唐、宋、元各時代之繪畫泥塑,胥為佛經故事。其設計之謹嚴,線條之柔美,花邊之富麗,絕非尋常匠畫,大半出自名手。今觀其作風,六朝以上無考,自唐以下率類閻立本派。唐塑分西番塑、中國塑兩種,衣紋神態,大者五六丈,小者尺余,無不奕奕如生。就所見之文字,有梵文、西夏文等五六種之多。而各時代供養人之衣冠飾物用具,亦可考見當時風候習尚。洞外殘余走廊,猶是宋時建筑。惜在過去未加注存,經斯坦因、伯希和誘取洞中藏經及寫本書籍,又用藥布拓去佛畫,將及千數。復經白俄摧殘,王道士涂改,實為可惜。沙埋之洞不知更存何物。且聞敦煌西部尚有西千佛洞,數僅二十余,壁畫尚存。而安西萬佛峽之榆林窟洞畫完好者凡四十六,曾往親自察看,壁畫之精美皆可與千佛洞莫高窟匹敵。似此東方民族之文藝淵海,若再不設法積極保護,世稱敦煌文物,恐遂湮銷。非特為考古家所嘆息,實是民族最大之損失。因此提議設立敦煌藝術學院,招容大學藝術學生,就地研習,寓保管于研究之中,費用不多,成功將大。擬請交教育部負責籌劃辦理。是否可行,理合具文,提請公決。”

1942年2月15日,于右任的提議全文在當時的《文史雜志》(第二卷第四期)發表,引起各方面強烈反響。同時,該文在重慶出版的《新華日報》發表,引起各界廣泛關注。1944年2月1日,國立敦煌藝術研究所在敦煌莫高窟正式成立,常書鴻出任所長,隸屬當時的教育部。從此,飽經滄桑的敦煌莫高窟得到拯救。1949年之后,歷經劫難的敦煌莫高窟終于回到人民的懷抱。1950年8月,敦煌藝術研究所改名為敦煌文物研究所,隸屬文化部,開啟了新的紀元。從敦煌藝術研究所到敦煌文物研究所,于右任先生作出了開創性的貢獻,將被世代銘記。

歲月流金,華翰傳情。80年后的今天,在“兩岸書法藝術交流展”上,于右任先生的墨寶飛過臺灣海峽,飛向佛國敦煌,不僅為筆會增添了亮麗的光彩,而且延續了新的敦煌情緣,具有重要的意義。正如詩人敦君“清平樂”詞詠:“敦煌杏月,兩岸文朋悅。欣賞髯翁遺寶墨,滿目生輝驚愕。海峽大陸同宗,佛鄉寶島情深,文化交流互動,初心如炬飛虹。”

2024.4.10 敦煌

說明:文中于右任先生《敦煌記事》八首及“敦煌唐代寫經題跋”(附有原稿墨跡復印件)、“設立敦煌藝術學院議案”引文,均見于《敦煌文史資料選輯》第一輯,1991年版。

撰文丨景峰

- 2024-04-14【巡禮馬銜山】馮玉雷:玉路通昆侖 玉成家國事

- 2024-04-16封手拳傳承人陳偉禮讓傳統武術根植于土壤

- 2024-04-12姜甲利:做想做的事 難得雅俗共賞

- 2024-04-02【麻辣燙背后的天水事】蜀漢名將 天水姜維

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號