蘭塔銀齡教師撰稿人 管會生

我國將非物質文化遺產(非遺)的分類管理分為四個級別:世界級、國家級、省(自治區)級和地區(州)級。

12月4日,我國申報的“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”在巴拉圭亞松森舉行的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆會議上通過評審,列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

12月5日,聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆會議通過評審,決定將我國“黎族傳統紡染織繡技藝”“羌年”“木拱橋傳統營造技藝”3個項目,從急需保護的非物質文化遺產名錄(原7項)轉入人類非物質文化遺產代表作名錄。

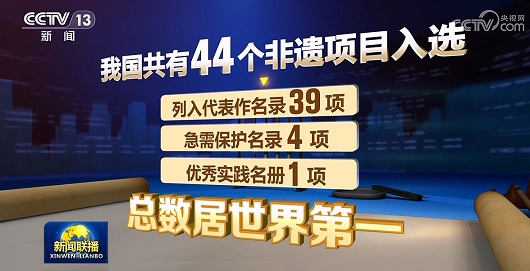

一、我國共有44個入選世界級的非遺項目,總數居世界第一

聯合國教科文組織非遺名錄名冊,包括三種類型:人類非物質文化遺產代表作名錄、急需保護的非物質文化遺產名錄,以及優秀實踐名冊。據央視新聞聯播報道,截止2024年12月5日,我國已有44個項目(39+4+1)列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名冊,總數居世界第一,充分展示了我國開展非遺系統性保護的優秀實踐和突出成果。

表一:中國44項非物質文化遺產名錄、名冊

二、蘭大人開展非遺科學保護與文化傳承的優秀實踐

在我國開展非遺系統性保護與傳承的學者隊伍里,有許多蘭大教授的身影。如柯楊、趙建新、畢研潔、周亮。

(1)“甘肅花兒”走向世界的“第一推手”——柯楊教授

甘肅花兒是2009年入選的世界級非遺項目(表1中第17項),也是中國非遺中唯一以“甘肅”冠名的項目。花兒產生于明代初年(公元1368年前后),是廣泛流傳在甘肅、青海、寧夏、新疆、西藏等西部省區的漢、回、藏、東鄉、保安、撒拉、土、裕固、蒙等民族共創共享的民歌,以其豐富的唱詞和極高的文學藝術價值而聞名,被譽為“西北之魂”。花兒集中反映了當地人民的生活和情感,具有即興創作的特點,因歌詞中把女性比喻為花朵而得名。

柯楊(1935.8.18-2017.5.16),甘肅寧縣人,蘭州大學中文系教授,是我國著名的花兒學、民俗學專家,曾兼任中國民間文化遺產搶救工程專家委員會委員、甘肅省非物質文化保護工作專家委員會副主任等職。

1958年柯楊從蘭州大學中文系畢業留校任教后,就開始潛心研究民間文學,特別是流行于西北地區的花兒。1963年他初上蓮花山,即被空前盛大的花兒會和富有地方風味的花兒所深深打動。當年28歲的柯楊,以其流利的文筆、敏捷的思路,寫下了他踏上民間文學之路的第一篇記述性文章《在蓮花山花兒會上》。文章約6000字,字里行間無不流露出他對蓮花山花兒的喜愛,以及對蓮花山花兒和花兒會多角度多側面的描述,第一次全方位地展示了他對社會實相的洞察和綜合提煉能力。

上世紀60年代,柯楊不僅在課堂上講授花兒的相關課程,還親自深入花兒流傳的地區,如蓮花山、松鳴巖、二郎山等地,進行詳細的田野調查。他與當地的民間歌手和藝人建立了深厚的友誼,收集了大量的原始資料,為花兒研究提供了寶貴的素材。他參與組織了多次花兒演唱會和研討會,促進了花兒這一非物質文化遺產的保護和傳承。他的努力使得更多的人了解和喜愛上了花兒,也為花兒的國際傳播奠定了基礎。

步入20世紀80年代,繼柯楊創作的《花兒溯源》1981年在《蘭州大學學報》上發表后,他先后撰寫發表了130余篇關于花兒及其他民間文學的研究論文,對花兒的傳承和發展做出了重要貢獻。柯楊與雪犁合編的《花兒選集》(1980年)、《西北花兒精選》(1987年8月第一版,青海人民出版社,2012年7月第二版)等,在國內外引起了一定的反響,也對將花兒推向世界起到了重要作用。任研究生導師后,他所指導的美國和德國兩名研究生以“花兒學”的長篇論文,分別獲得印地安那大學和特里爾大學的博士和碩士學位。

柯楊教授最重要的貢獻是向世界介紹宣傳花兒。他通過接待來甘肅蓮花山考察采風的外國專家學者,通過指導外國研究生,通過多次參加國際學術會議以及撰寫花兒相關論文,系統全面地向國外介紹甘肅“洮岷花兒”,讓中國西北花兒及花兒學傳遍世界。1981年香港《文叢》第三期上刊載了他的采訪記《西北高原的一顆明珠——甘肅蓮花山花兒會漫記》,1992年6月,他為《金星》雜志撰寫的《“花兒”研究在國外》《“洮岷花兒”在港臺》兩篇文章,都比較詳細地介紹了花兒在國外及港、臺研究的最新動態及成就,引起各國學者的極大興趣。

2000年八九月間,他又應邀去荷蘭、意大利出席國際學術討論會,提交并宣讀了《聽眾的參與和民間歌手的才能——兼論“洮岷花兒”對唱中的環境因素》,引發了各國學者的關注。2001年4月22日,他又撰寫發表了《蓮花山花兒程式論》一文,從“蓮花山花兒的創作程式類型”“蓮花山花兒的對唱程式對歌手即興創作的影響”“程式規則限制下民間歌手的創造性”等三個方面對蓮花山花兒的創作程式作了全面深刻的論述。

柯楊所著《詩與歌的狂歡節——花兒與花兒會之民俗學研究》一書,2002年6月由甘肅人民出版社出版發行。2004年8月,該書榮獲由中國文聯和中國民間文藝家協會頒發的“第五屆中國民間文藝山花獎”。

柯楊先后發表古典詩詞創作100多首,于2006年8月榮獲中華詩詞協會首屆全國“功勛杯”詩詞大賽金獎,并獲功勛藝術家榮譽稱號。在國際學術交流方面,柯楊先后訪問過美、韓、荷、德、意、法諸國,出席過多次國際學術會議,為中國民間文化走向世界做出了突出貢獻。2001年5月,柯楊榮獲中國文學藝術界聯合會頒發的采風成果獎;2007年6月,榮獲文化部非物質文化遺產保護工作先進個人獎。2013年受甘肅省委宣傳部之聘,任華夏文明創新區學術平臺非物質文化遺產保護傳承首席專家。

柯楊教授生前曾說過:“我幾乎跑遍了甘肅省所有的花兒會,還有青海的一部分花兒會,也到寧夏、新疆昌吉做過花兒流傳情況的調查。通過花兒的研究,接觸了許多普通老百姓,深刻感受到他們杰出的文藝創作才能。好多民間歌手對唱有問有答,都是即興創作,有些歌詞相當的精彩。通過社會調查,我越來越覺察到人民的創造力是很驚人的。”

2017年5月16日,柯楊因病在蘭州逝世,享年82歲。

(2)蘭州大學“花兒”教授——周亮博士

蘭州大學藝術學院周亮教授,是蘭州大學文學博士、蘭州大學民族學博士后、中國藝術研究院音樂學博士后。周亮教授在花兒的研究方面有著深厚的造詣。她主持了多項關于花兒的科研項目,例如教育部人文社會科學青年基金項目《花兒的數字化保護與傳承研究》、國家民委民族研究項目《中華民族共同體認同與花兒藝術交融共生研究》等。她發表的《花兒藝術:中國傳統文化的民眾智慧與獨特精神》一文曾被《新華文摘》2016(19)和《人大報刊復印資料》2016(11)全文轉載;她創建并主講的《花兒》課程,獲國家級精品視頻公開課(2016)、甘肅省省級精品在線開放課程(2019)和第二批國家級一流本科課程(2023);她主持完成的《教學、創演、研究一體化 ——“花兒”通過高校音樂教育傳承的探索與實踐》項目獲甘肅省高等教育教學成果一等獎(2018)。有關“花兒”的研究,她曾出版的專著如下:

《花兒傳承研究》,科學出版社,2021年12月;

《花兒藝術》,民族出版社,2018年11月;

《花兒研究——河湟花兒多民族文化共融性研究》,民族出版社,2016年;

《花兒研究——文學性與音樂性關系及傳承》,民族出版社,2015年;

2016年10月25日晚7時整,由蘭州大學與智慧樹網聯合舉辦的《花兒》樹下研討會拉開帷幕。研討會伊始,智慧樹網共享學分課《花兒》的主講人周亮教授在直播課程中為大家介紹了花兒在蘭州大學的傳承情況。周亮教授通俗而生動的講述博得了現場觀眾的陣陣掌聲。之后由多位專家學者從不同領域、不同角度就花兒的傳承問題各抒己見;蘭州大學在校生、花兒劇團演員、原生態花兒歌手的現場演唱與專家學者的講座發言穿插進行,理論研討與活態傳承相結合,原生態花兒與新編花兒同臺獻藝,整個活動精彩紛呈高潮迭起。期間一首大合唱《夜夜的晚夕里夢見》頗為引人注目,特別之處在于這首花兒大合唱,是由蘭州大學藝術學院與萃英學院從事數理化研學的大學生們共同完成的。此前,萃英學院的同學們在周亮教授的指導下,進行了為期8周每周2節《花兒》傳授課的合唱培訓。他們之前大多并沒有接受過正式的聲樂訓練,但認真的學習使大家克服了零基礎的難關,最終為研討會的現場觀眾和廣大網民呈獻了一場出色的合唱表演。

(3)“麥西來甫”的傳承者——畢研潔教授

“麥西來普”2010年入選世界級非遺名錄(見表1第40項),屬于聯合國指定的急需保護的非物質文化遺產,也是來自新疆地區的三項世界級非遺之一,另外兩項是新疆維吾爾木卡姆藝術和新疆《瑪納斯》。

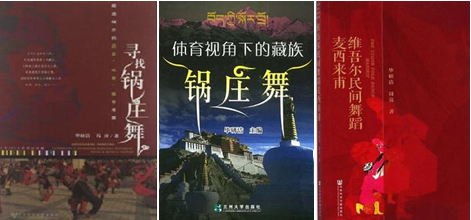

畢研潔,男,回族,山東濟南1961年3月生人。1982年7月畢業于北京體育大學。退休前曾任蘭州大學西北民族體育文化研究所所長、教授。蘭州大學鑄牢中華民族共同體意識研究培育基地特聘研究員。主要著作有:

《絲路游牧民族樂舞文化研究》,人民出版社,2022年6月第一版

《維吾爾民間舞蹈麥西來甫》,社會科學文獻出版社,2014年11月第一版

《尋找鍋莊舞:藏族鍋莊舞的歷史、社會、體育考察》,社會科學文獻出版社,2012年7月第一版

《體育視角下的藏族鍋莊舞》,蘭州大學出版社,2008年8月第一版

其中,《維吾爾民間舞蹈麥西來甫》一書是畢研潔教授和周亮教授合著的,得到了2012年度蘭州大學中央高校基本科研業務專項資金項目的資助,書中通過大量文獻資料以及田野調查,梳理了新疆維吾爾民間舞蹈藝術發展的現代文化背景,并解析了維吾爾族麥西來甫的歷史變遷、現實狀況、現代社會價值和發展趨向。是非遺項目“麥西來甫”保護傳承不可多得的珍貴文獻。

麥西來甫,維吾爾語“聚會”或“集會”之意,是維吾爾族人民集娛樂、聚餐、傳統習俗教育和文化教育為一體的民間娛樂活動。它起源于古代的祭禮慶典活動,最早可以追溯到《魏書•高車傳》中描述的高車部落的祭天儀式。上世紀50年代以來,麥西來甫活動愈加活躍,民間嫁娶及節慶期間多有舉辦者。

麥西來甫的內容豐富多彩,包括音樂舞蹈、引吭高歌、聯句對唱、講故事、說笑話、做游戲、即興吟誦等。在新疆庫車、吐魯番千佛洞的壁畫中有反映這種男女彈唱歌吟的活動場景,舞蹈動作非常形象地表現出維吾爾人民在曠野里群舞、狩獵、狂歡的熱烈場面;麥西來甫歌舞表演常常由平穩轉為激烈,忽而旋轉,忽而滑沖,忽而微顫……在聚會歡快的氣氛中,常常穿插一些小游戲,如敬茶舞、鞭帶舞、對詩、“判官司”等,使整個麥西來甫活動自始至終充滿歡聲笑語和盎然的情趣。

不同地區有不同的麥西來甫形式,例如喀什地區的“刀郎麥西來甫”,以其獨特的藝術風格和豐富的文化內涵而著稱;南疆的麥蓋堤縣還有“節日麥西來甫”“婚娶麥西來甫”、“邀請麥西來甫”“道歉麥西來甫”等。長期以來,麥西來甫對維吾爾族文學藝術的發展起到了極大的推動作用,豐富人們精神生活的同時,也發揮了傳播民族藝術和弘揚良好道德風尚的社會作用。

屈指算來,畢研潔教授從事國家級非遺——藏地鍋莊舞的保護傳承研究已有20多年。鍋莊舞以集體性的群眾圓圈舞形式出現,已有1300多年的歷史。鍋莊舞文化植根于生活在青藏高原這片高天厚土之上的藏族民間,是藏民族長期同自然溝通及社會交往的結果,是他們智慧的沉淀。

1996年,體育學被正式列為國家社科規劃研究的一級學科,而民族傳統體育作為二級學科也被前所未有地高度重視起來。正是在這樣的大背景下,2004年,畢研潔教授親臨西藏進行實地田野調查,隨后便緊鑼密鼓組織了一系列活動:2005年6月,蘭大國內首創開設了“鍋莊舞”體育舞蹈課程;2006年3月,蘭大成立了鍋莊舞協會。在保持原生態文化底蘊的基礎上,精心挖掘整理,將原有民族文化逐漸吸收納入到現代體育文化概念中,并與大眾體育健身有機地結合起來,最終形成以鍋莊舞為原型的西部民族體育特有的發展模式,得到了教育部的充分肯定。

“鍋莊舞”實實在在走進了蘭大,使蘭州大學成為第一所將鍋莊舞引進大學體育教學課堂的中國大學,既豐富了大學校園文化生活,為大學生提供了優美的健身運動,又促進了大學生對藏民族文化更深的了解和傳播。這對增進民族友誼交流和維護民族團結、增強中華民族凝聚力都有著十分重要的意義。2005年6月17日,《人民日報》在題為“藏族鍋莊舞 跳進蘭州大學體育課堂”的報道中稱,“鏗鏘有力的音樂,明快的節奏,以前只有在草原藏區才能看見的鍋莊舞日前正式進入蘭州大學的體育課堂。”在原汁原味藏族音樂的陪伴下,大學生們上鍋莊舞體育課的熱情非常高,他們說:“與長跑、跳遠等傳統體育項目相比,鍋莊舞加入了更多健康因素,特別健美,有一種豪放的感覺,與西方健美操相比,鍋莊舞不僅節奏快,而且有陰柔之美。”

畢研潔教授主編的《體育視角下的藏族鍋莊舞》(2008年8月)是國內第一部研究原生態藏族鍋莊舞的學術著作,填補了民族體育舞蹈研究領域的空白。2012年7月,他又出版了第二部藏族鍋莊舞專著《尋找鍋莊舞:藏族鍋莊舞的歷史、社會、體育考察》。

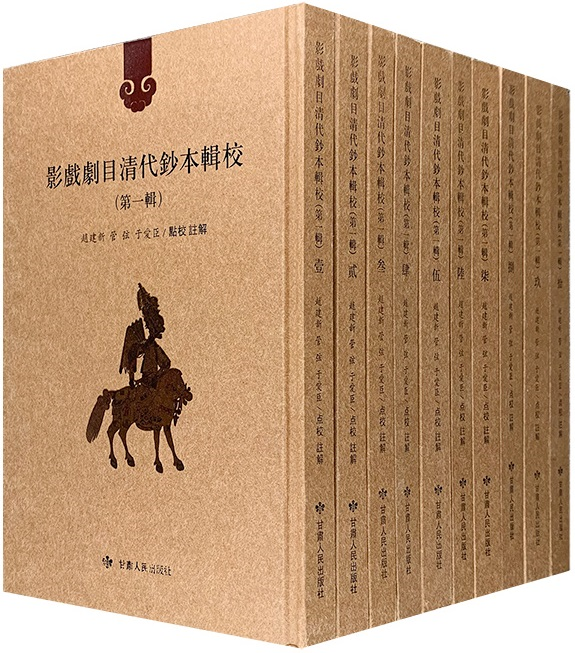

(4)《影戲劇目清代鈔本輯校》的出版 助力中國皮影戲“活態傳承”

中國皮影戲2011年被列入“人類非物質文化遺產代表作名錄”(見表1第29項),甘肅皮影戲是中國皮影戲的重要一支。早在1987年,趙建新教授就開始致力于甘肅皮影戲的研究工作。30多年來,他奔走于隴上山鄉,四處尋訪皮影藝人和知情人士,搜集相關資料,先后出版了《隴東南影子戲初編》和《隴影紀略》等專著,已成為甘肅及中國皮影戲研究的權威著作。

《影戲劇目清代鈔本輯校(第一輯)》(以下簡稱《影戲》),精裝全10冊,繁體豎排,260余萬字,2019年11月由甘肅人民出版社出版發行。該書為2018年國家古籍整理出版專項經費立項資助項目,由蘭州大學文學院退休教師趙建新教授、青年教師管弦共同點校輯錄并編纂出版。書中共收錄清代甘肅皮影戲傳世劇目60種,其中不乏甘肅影戲獨有的珍貴劇目,是對甘肅皮影戲劇目文獻的一次較大規模的搜集整理,也是歷年來對戲曲文獻進行搜集整理的著作中收錄隴影劇目最多的一部,在中國戲曲研究領域具有重要的藝術價值、版本價值和學術意義。

蘭州大學文學院在中國古典戲曲研究領域有著深厚的學術傳統,寧希元先生1988年4月出版的《元刊雜劇三十種新校》等著作,就曾在學術界廣受贊譽。《影戲》的出版發行,是對這一傳統的繼承和發揚,不僅是戲曲文獻研究的重要進展,也是古為今用、對中國皮影戲進行活態傳承的經典范例和重要支撐。

皮影,俗稱燈影戲,是中國最古老的戲劇形式之一,堪稱中國民間藝術一絕,距今已有1000多年的歷史,也是世界上最早由人配音的活動影畫藝術,人稱現代“電影始祖”。皮影選用上等牛羊皮,經過刮、磨、洗、刻、著色等24道工序,手工雕刻上千余刀而成。其藝術創意汲取了中國漢代帛畫、畫像石、畫像磚和唐宋寺院壁畫之手法與風格。

皮影戲,即由皮影藝人在幕影后掌握操縱用獸皮或紙版雕刻的半透光材料制作的人、物等彩色形象,使其做出種種動作,再借燈光將動作者的剪影(影偶形象)打上幕影,并配合一定言語、說唱和背景音樂,從而表演戲劇故事的一種藝術形式。

選入《影戲》的清代乾隆、嘉慶至光緒年間的皮影鈔本,此次在整理點校工作過程中,克服了原民間鈔本首尾多有殘闋,紙頁破損、紙面漫漶,異體字比比皆是,字無定形、同音假借、音近假借、曲白不分、方言直錄、民間草書難以辨識等種種困難,采用原本文字逐一辨識錄入,然后依照劇目結構和劇情走向,劃分場次,標點句讀,區分曲白科目,仔細甄辨錯訛之處,考其本事,注釋疑難,反復校對,歷時兩年多終成此書。該書為讀者提供了皮影戲歷史淵源、劇目來源與流布、題材內容、劇目特征、舞臺演出特點、藝人傳習情況和文獻著錄等方面的豐富材料。

三、甘肅人為世界級非遺項目保護傳承做出的突出貢獻

中國44項世界級非遺項目中,與甘肅有關的還有雕版印刷、剪紙、二十四節氣和活字印刷術。蘭州大學是甘青寧新四省區唯一的985高校。在蘭州大學的帶動下,甘肅省內涌現出諸多世界級非遺項目保護傳承的典型事跡和優秀傳承人,聽我一一道來。

(1)雕版印刷(表1中第22項)與科舉考試

雕版印刷在印刷史上有“活化石”之稱。雕版印刷技藝是運用刀具在木板上雕刻文字或圖案,再用墨、紙、絹等材料刷印、裝訂成書籍的一種特殊技藝。比活字印刷技藝早400年的雕版印刷,當年最大的應用,便是為全國17個貢院成千上萬參加科舉考試的舉子印制試卷。雕版印刷開創了人類復印技術的先河,承載著難以計量的歷史文化信息,在世界文化傳播史上起著無與倫比的重要作用。

中國有延續1300年(公元605-1905年)的科舉制度及科舉史,期間全國共建有17座貢院。其中南京秦淮河邊的江南貢院是科舉時代中國17個貢院中最大的,一次可容納2萬舉子開考。陜甘總督左宗棠1875年在蘭州西關創辦的甘肅貢院(蘭州大學誕生地)是最晚建的,一次可容納4000舉子鄉試或會試。1875年甘肅貢院首次開考,有來自西北地區甘青寧和新疆四省區的3000多舉子參加了科舉考試。

現蘭州大學附屬第二醫院院內的至公堂(貢院考官辦公場所)是目前世界上唯一留存的科舉史實證實物!而陜西師范大學新校區所建的中國第一家“教育博物館”,也收藏有大量與科舉考試有關的遺物遺存,其中不乏用雕版印刷印制的珍貴藏品……

(2)剪紙(表1中第23項)

中國剪紙是用剪刀或刻刀在紙上剪刻花紋,用于裝點生活或配合其他民俗活動的一種民間藝術。在中國,剪紙具有最廣泛的群眾基礎,它交融于各族人民的社會生活,是各種民俗活動的重要組成部分。2008年6月7日,剪紙藝術入選中國第二批國家級非物質文化遺產名錄。2009年10月2日,中國剪紙項目入選“人類非物質文化遺產代表作名錄”。

剪紙藝術最具代表性的就是甘肅慶陽剪紙。慶陽位于陜甘寧三省交會地帶,遠離大城市,很少受外來文化沖擊。慶陽剪紙是廣泛流行于西北地區的民間剪紙藝術形式,歷史悠久,獨具特色。慶陽剪紙取材種類繁多,內容豐富多彩;表現手法靈活,線條粗獷奔放;剪紙技藝嫻熟,風格古拙質樸。慶陽剪紙的表現手法,有單色陽剪,套色陰剪;有二者結合的染色陰陽剪;也有用折迭紙開剪的對稱剪、陰影剪、圖案剪。在多姿多態的線條設計上,慶陽剪紙還創造運用了梅花紋、云勾紋、鋸齒紋、田禾紋、月牙紋、水紋、花紋等剪法。

早在公元前3世紀-公元1世紀的漢代,隨著造紙術的發明,用紙剪人影像以代表活人的剪紙藝術就開始了。到了公元6-10世紀的隋唐時代,剪紙藝術不斷衍變,題材不斷拓寬,由宮廷祛邪走向民間生活。慶陽作為當時京畿之地,是剪紙藝術最先興起的地區之一。后經宋元明清幾個朝代,剪紙不斷發展成熟。1930年,慶城縣胡仙川(女)創剪的《五福捧壽圖》在《波蘭畫報》上發表,慶陽剪紙首次走出國門。解放后中央美術學院院長古元借鑒慶陽剪紙,創作了很多珍貴的木刻。這些木刻又影響了慶陽剪紙,使慶陽剪紙有了新的提高。1985年,遼寧美術出版社出版的王光普《隴東民俗剪紙》,再次把慶陽剪紙介紹給了全國。

慶陽剪紙源于生活、講究情趣,是勞動人民生產生活、情感氣質、觀念習俗和文化傳承的結晶。著名民俗學家靳之林先生稱剪紙藝人是“真正的藝術家”。1986年,中央美術學院邀請鎮原縣民間美術大師祁秀梅赴北京進行民間美術教學交流,向大學生演示民間剪紙。法國、日本、澳大利亞等國家的藝術家也多次專程到隴東考察民間剪紙藝術。慶陽剪紙已由鄉村婦女手中的小玩意,堂而皇之地步入了國家藝術殿堂——中國民間美術館,并在日、意、澳等國家展覽亮相。圖為身著慶陽剪紙服裝的模特們行走在蘭州中山橋上,驚艷了來往的游客。

令人震驚的是,兩漢時代傳統民俗和圖樣,竟然一直蘊藏在慶陽剪紙中被流傳下來,這在全國民間剪紙中是絕無僅有的。如剪紙作品“壽花”,既有繪有雙鳥鹿頭紋樣的鹿文化原始圖騰形態,又有象征生命之樹的軸對稱形剪紙“扶桑樹”的植物形態,這就是兩漢廣為流傳的圖騰圖樣。此外,《雙魚枕》《虎頭蟾》《抓髻娃娃》《八卦娃娃》等剪紙作品,都是中華遠古象征天地日月哲學觀念的體現和反映。慶陽民間剪紙的審美意識是豐富多彩的:不求真實,善于夸張;不合透視,形體變形;不求物件形態畢肖,講究簡練傳神、隨心達意。

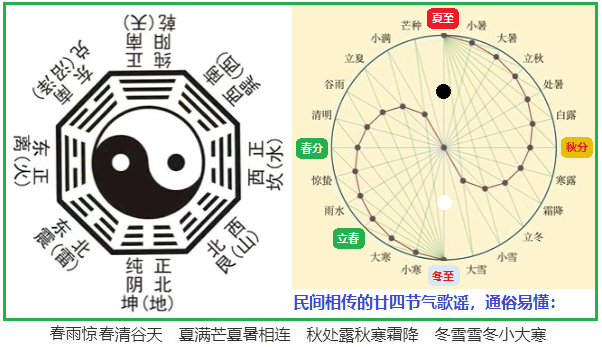

(3)二十四節氣(表1中第31項)

“二十四節氣”是中國為世界農耕文明做出的獨有貢獻,是中國人獨有的看待宇宙萬物的唯物主義哲學思想,是人類社會偉大的文明創舉!經過多年的觀察,中國古人終于找到了解開季節交替、天地規律奧秘的鑰匙,他們將每一輪寒來暑往、秋收冬藏的生產生活周期活動,刻畫為太陽沿黃經軌道運行一周的周年運動,即地球的公轉周期——“年”,并將此運動軌跡劃分為24等份,每一等份為一個“節氣”,統稱“二十四節氣”(書面語也用“廿四節氣”)。廿四節氣有效地指導著華夏民族傳統農業生產和日常生活,是中國古代燦爛的天文歷法體系及其相關節慶民俗活動的重要組成部分,也是中華遠古象征天地日月哲學觀念的體現和反映,被世人譽為“中國的第五大發明”。2006年5月20日,廿四節氣經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2016年11月30日,中國“二十四節氣”被正式列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

八卦是中華先民理性思維和高度智慧的結晶。華夏7000年前伏羲創制的八卦圖最初是用來分時紀年的,而在此基礎上發展起來的廿四節氣后來卻大放異彩。所謂“太極生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦”的陰陽變化,其實指的就是四季輪替,它代表了事務孕育、發展、成熟和衰亡的自然規律,告訴世人“變化,才是永恒不變的規律”這一本質!如果在八卦圖上繼續往下切分,就能很自然地從八卦圖上得到廿四節氣(見圖)。

甘肅天水是伏羲的誕生地,自古以來就有祭祀伏羲的傳統。自1988年以來,每年6月夏至日舉辦的天水公祭伏羲大典,已成為海內外同胞尋根祭祖的重要平臺。2006年,“太昊伏羲祭典”被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。2014年起,天水每年與臺灣地區同日同時舉行海峽兩岸共祭伏羲典禮。

2024年6月21日(夏至)天水公祭伏羲大典現場

蘭州小西湖 甘肅農業大學的始發之地

在這里,誕生了中國第一所獨立獸醫學院——國立獸醫學院;在這里,迎來了我國著名獸醫學家和教育家——盛彤笙先生;在這里,聳立著無數農大學子心目中的圣殿——伏羲堂。

1946年10月國立獸醫學院成立后,于1948年6月建成了當年蘭州最雄偉壯觀的建筑——伏羲堂。有深厚國學功底的校長盛彤笙,為紀念人文始祖伏羲氏在認識自然、適應自然、改造自然和發展生產生活的過程中,所進行的一系列造福人類的發明創造,將這幢教學大樓命名為“伏羲堂”,并親自撰寫了一篇銘文《伏羲堂記》,“用追前烈,以志建堂之艱難”。

1992年,修建蘭州小西湖立交橋時伏羲堂被拆除。2008年12月,甘肅農業大學在新校址蘭州安寧區營門灘重建“伏羲堂”(見圖),讓它永久陪伴在了黃河母親的身旁。

(4)活字印刷術(表1中第42項)

中國的木活字印刷術是世界上最古老的印刷技術。活字印刷使用可以移動的木刻字、金屬或膠泥字塊,用來取代傳統的抄寫,或是無法重復使用的雕版印刷。北宋時期(1041-1048),湖北蘄州蘄水縣平民畢昇(970-1051)發明了粘土活字印刷術,標志著活字印刷術的問世,位列中國古代四大發明之一。400年后,德國人約翰內斯•古騰堡發明了鉛字印刷。明代中期,江蘇南京、無錫、蘇州等地開始廣泛使用銅活字。

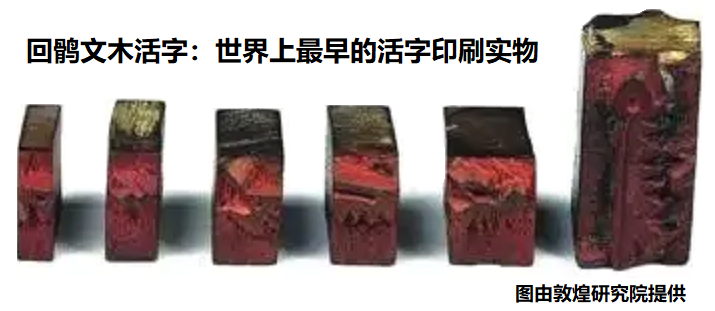

不曾想我國在活字印刷的申遺過程中,竟遭遇了韓國的“偷襲”,因為他們拿出了早年韓國活字印刷所用過的韓文木版活字。在這關鍵時刻,又是國內首屈一指的敦煌研究院,拿出了世界上最古老的回鶻文木版活字,力挽狂瀾,給予了韓國人迎頭痛擊!

說到回鶻文木版活字,這里的故事太曲折了。

畢昇發明活字印刷術后,在宋朝并沒有得到普遍使用,也沒有留下任何實物證據,人們只能憑借沈括在《夢溪筆談》中的記載,抽象地了解中國最早的活字印刷技術。

值得慶幸的是,從20世紀初在敦煌莫高窟北區洞窟,曾先后四次發現了回鶻文木活字,總數達到1152枚。第一次是1908年,由法國人伯希和在莫高窟北區編號181洞(今第464窟)盜掘所獲回鶻文木活字968枚,全部帶出了中國;第二次是俄國人奧登堡率領的考察隊于1914年在莫高窟北區洞窟中盜掘時發現的,共計130枚也全帶走了;第三次是1944-1949年間,由當時的國立敦煌藝術研究所收集的回鶻文木活字,共6枚(見圖);第四次是敦煌研究院考古所于1988-1995年發掘莫高窟北區時,在B56窟、B59窟、B160窟、B162窟、B163窟、第464窟等6個洞窟內發現的,共計發現回鶻文木活字48枚。

即,前兩次發現的回鶻文木活字已流失域外,只有第三次采集的6枚和第四次考古發掘出土的48枚,合計共54枚現由敦煌研究院陳列中心收藏,這是目前我國唯一收藏有回鶻文木活字的單位。這54枚回鶻文木活字,均寬1.3厘米,高2.1-2.2厘米;因表面均有墨跡和磨損,說明曾經頻繁印刷過書籍和文獻。

彭金章為發掘出土48枚回鶻文木活字及敦煌北區243座洞窟的考古發掘工作,做出了居功至偉的貢獻。自1900年6月22日莫高窟藏經洞發現以來,莫高窟北區就一直被認定為敦煌藝術及敦煌考古的荒漠。然而,從1988年到1995年期間,這里被重新挖掘,陸續出土了大量珍貴的文物。完成這個重大發現的人就是敦煌研究院彭金章研究員。

彭金章(1937.11.01-2017.07.29,享年81歲),男,河北肅寧人,考古學家。1963年畢業于北京大學歷史系考古專業。曾任敦煌研究院研究員、中國考古學會理事。彭金章的北區考古工作整整持續了八年,發現了一大批過去鮮為人知的遺跡現象和非常重要的、非常珍貴的文物,包括48枚回鶻文木版活字、波斯銀幣,以及大量的蒙文、藏文、回紇文的文書,有些文書甚至是世界孤本。

正是彭金章的發現,證實完整的莫高窟石窟寺院是由南北石窟共同構成的,從而使莫高窟有記錄的洞窟編號由492增加至735個。

文字是文化與文明傳承的必要載體,是記錄人類思想文化交流的重要工具。一個民族、一個國家要有自信,文化自信是必不可缺的,而文化的自信就要有自己獨有的文字。2020年3月18日,蒙古國正式通過了《蒙古文字國家大綱》,決定從2025年開始全面恢復傳統蒙古文的使用,即回鶻式蒙古文。甘肅裕固族近年來也有恢復使用回鶻文的動議。

結語:我國44個項目列入世界級非遺名錄名冊,總數已居世界第一!中國開展非遺系統性保護的優秀實踐和成果,向國際社會傳達了中國重視非遺保護的態度和決心,有利于展現我負責任的大國形象,助力提升國家文化軟實力和中華文化影響力。

源遠流長、內涵博大的世界級中國非遺及伏羲文化等,是華夏文明的本源和民族文化的母體,它深深植根于中華民族的心靈深處,是新時代圓夢中華民族復興歷史進程中可資借鑒的文化資源。由伏羲而八卦、由八卦而《周易》的中華先民理論之大成,從中可以清楚看到我華夏先民道啟鴻蒙、開天辟地的創史精神;追新逐奇、不斷開拓的創業精神;篳路藍縷、自強不息的創新精神;以及朝乾夕惕、居安思危的精神風貌;矛盾轉化、否極泰來的辯證思維和尚節貴敬、和諧發展的文化心理,這都是中華民族生生不息的強大精神力量,堪稱東方哲學方法論體系的奠基性成果,是華夏文明區別于其他人類文明的本質標志!

參考文獻:

[1] 柯楊,百度百科:https://baike.baidu.com/item/柯楊/7465491?fr=aladdin

[2] 周亮,百度百科:https://baike.baidu.com/item/周亮/9685523?fr=ge_ala

[3] 畢研潔,百度百科:https://baike.baidu.com/item/畢研潔/7863985?fr=ge_ala

[4] 彭金章,百度百科:https://baike.baidu.com/item/彭金章/1102786?fr=ge_ala

[5] 麥西來甫,百度百科:https://baike.baidu.com/item/麥西來甫/4720536?fr=ge_ala

[6] 伏羲堂簡介,相約久久:https://www.meet99.com/jingdian-gsauedu-105743.html

[7] 回鶻文木活字:世界上最早的活字印刷實物

作者簡介

管會生,男,漢族,安徽巢縣人,1956年9月生人,原蘭州大學教授。1974年5月在甘肅武山縣洛門鎮蓼陽村插隊鍛煉;1976年7月加入中國共產黨,1976年12月在蘭州鐵路局河西堡機務段任625機車司爐工;1982年1月畢業于蘭州大學計算數學專業(1977級),留校任教至2016年9月退休。曾任蘭州大學計算中心主任,蘭州大學信息科學與工程學院副院長,甘肅省高等學校計算機基礎課程教學指導委員會主任。現為新疆塔里木大學銀齡教師。

- 2024-05-14甘肅文創非遺市集和特色美食亮相天津

- 2024-04-012024年全省非遺展演活動在天水啟幕

- 2024-03-12“數字敦煌”為共建“一帶一路”國家非遺保護提供中國方案

- 2023-12-28甘肅甘南非遺文化藝術展在北京舉行

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號