【每日箴言】

官莫患于上下暌隔,而初任尤甚。風俗不知也,奸良莫辨也。此其要除記客言簿外,莫若稽眾。稽眾如何,入國問禁,為吏亦然。初到官時,師心判事,不協輿情,即滋議論。每聽一事,須于堂下稠眾中,擇老成數人,體問風俗,然后折中剖斷,自然情法兼到。一日解一事,百日可解百事,不數月諸事了然,不惟理事中青,亦令下如流水矣。但各處方言多難猝解,理事之時,如令吏役通白,必至改易輕重。當于到任時,雇十一二歲村童,早晚隨侍,令其專操土音,留心體問,則兩造鄉談自可明析,不致臨時受朦。

清•徐棟《牧令書》

【深意淺說】

主要意思是說,一個官員新到一個地方當官,最怕的是上下隔膜,既不懂地方的風俗人情,也分不清良民和奸人。要了解地方人情風俗,最好向老成持重之人詢問了解。由于各處方言不同,審理案子的時候,必然需要有人翻譯溝通。如果讓吏役幫助傳話,這些吏役必然又乘機作弊,影響聽審。最好是上任之初,雇當地十一二歲的孩子,早晚跟隨在自己身邊,讓他專門說土話土語,隨時留心問詢。弄懂了當地方言,審案之時,原告被告的方言土語,就能夠聽明白,不至于被吏胥蒙蔽。

語言交流問題確實是古代官員遇到的很大障礙。唐朝時期的韓愈,從長安被貶到廣東擔任陽山縣令。他在文章中說,“縣廓無居民,官無丞尉,夾江荒茅篁竹之間,小吏十余家,皆鳥言夷面。始至,言語不通,畫地為字,然后可告出租賦,奉期約”。當地吏役說的也是“鳥語”,語言不通,只能靠“畫地為字”來溝通。

到了明清時期,地方官員語言障礙問題就更普遍了。明清實行地方官回避制度,一個地方州縣長官,必須是外地人擔任,而且還要距離任職之地500公里以外。那時候全國大一統,西北官員在東南為官,東南官員在西北為官,動輒距離幾千里,也很常見。這么遙遠的距離,當時又沒有普通話教育,語言障礙幾乎是每個官員都要遇到的問題。

州縣官最主要的工作之一就是審理案件,聽訟。聽訟中原告被告都說方言,主審官聽不懂,怎么辦?一般情況下,只能是由吏胥代為翻譯。如果吏胥沒有收受原告被告任何一方的好處,或許還能盡心,如果拿了好處,故意錯誤地翻譯,或者有選擇地翻譯,可能就影響到案情的根本了。

所以,古代官員到外地任職,一些過來人在官箴書中都有提醒學習方言的問題。方大湜在《平平言》中說,“審理詞訟,須曉土音。若不曉土音,則百姓雖說得有情有理,問官終茫然莫解。下情不能上達,是非曲直,從何剖斷?勢必令差役傳達。愚蠢差役往往傳錯,伶俐差役又不免增減情節,如之何其可耶?”

語言不通,不僅僅影響案件聽審,其他如調查走訪,官員如果不能很好地理解農民的語言,農民也聽不懂官員在講什么,溝通就成為大問題。清末宋恕的《六字課齋卑議》建議:“除民間盡習官話縣分外,所有土話與官話歧異縣分,知縣到任,著延方言師一人;由議院公舉,每日從學土話二點鐘,成而止”。因為宋恕寫書的時候正在進行清末立憲改革,所以有方言老師由縣議院公舉的內容。

地方官員的語言障礙問題在推廣普通話之后,才根本上有所改觀。

(梁發芾)

【人間草木】

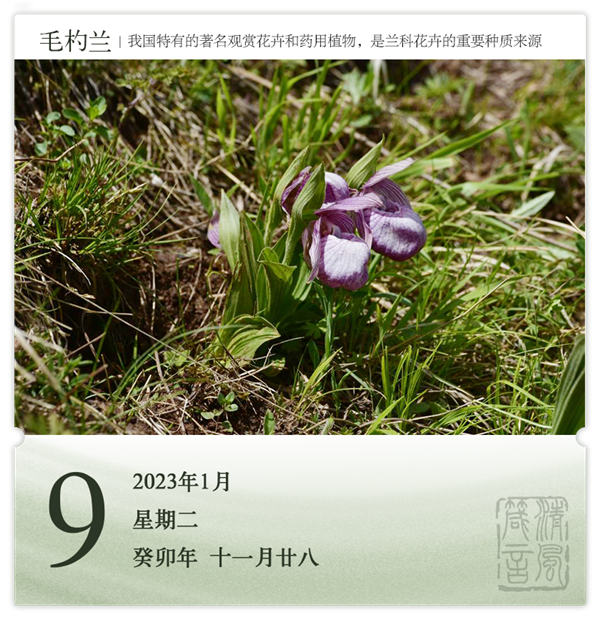

名稱:毛杓蘭

保護級別:國家二級

瀕危等級:易危

分布:隴南、天水、甘南、隴東、定西、蘭州

簡介:毛杓蘭,地生草本,我國特有的著名觀賞花卉和藥用植物,被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約(CITES)》附錄Ⅱ。花期5-7月。花大美麗、色彩鮮艷,極具觀賞價值,是蘭科花卉的重要種質來源。其根及根莖入藥,具理氣、活血、消腫等功效。

(植物資料由西北師范大學白增福、陳學林提供)

- 2024-01-03新年新氣象 紀檢監察干部牢記使命再出發

- 2024-01-03廣安觀潮 | 始終堅持嚴的基調 不斷完善紀律規矩

- 2024-01-03堅持系統思維問題導向 構筑案件質量共同體

- 2024-01-03徹查黨員公職人員酒駕醉駕

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號