曲阜漢魏碑刻陳列館。

陳列館內(nèi)景。沈濤 攝(曲阜市紀(jì)委監(jiān)委供圖)

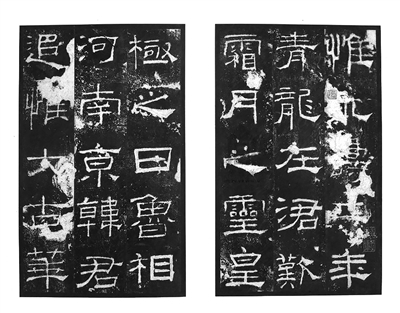

故宮博物院收藏《禮器碑》晚明拓本(局部)。《禮器碑》的書法尤為書家稱贊,清代王澍的《虛舟題跋》說:“隸法以漢為極,每碑各出一奇,莫有同者。而此碑尤為奇絕,瘦硬如鐵,變化若龍,一字一奇,不可端倪。”圖片來源:故宮博物院網(wǎng)站

碑刻是古代文獻(xiàn)的重要組成部分,與紙質(zhì)文獻(xiàn)相比,它們是立體可感的,具有無可取代的文獻(xiàn)價值與審美價值。山東曲阜是孔子的故鄉(xiāng),曲阜漢魏碑刻陳列館中收藏了諸多與孔府孔廟孔林及孔子后裔相關(guān)的碑刻,從中我們能品賞到古碑之美、廉潔之韻。

孔廟三碑 崇圣尊賢

唐代詩人白居易曾說:“大隱住朝市,小隱入丘樊。丘樊太冷落,朝市太囂喧”,大隱太喧囂,小隱太冷落,所以不如作中隱。曲阜漢魏碑刻陳列館正如一位中隱之士,擇居于孔廟北側(cè),與孔府后門僅有一巷之隔。

不同于孔廟的畫棟雕梁,迥異于孔府里的人聲鼎沸,它只是一處樸素雅靜的小院落。神獸石人,散發(fā)出古老的神韻;殘碑?dāng)囗伲恋碇鴼q月的滄桑。門前的“曲阜漢魏碑刻陳列館”牌匾,字中有畫,頗具古意。

陳列館樸實無華,以貌取之者往往容易錯過。但恰恰是在這里,收藏著數(shù)量頗豐的珍稀碑刻。1998年,此館落成后,散落于孔府孔廟孔林、顏廟、周公廟、尼山等處的碑刻精華,漸次移居于此。

漢碑存世稀少,三字即可稱寶,可謂是“吉光片羽,彌足珍貴。”然而,此館就有西漢碑刻6塊,東漢碑刻18塊,漢碑?dāng)?shù)量居全國博物館前列。碑刻內(nèi)容大致可分為題記、墓碑和祭孔祀典三類。

其中,《乙瑛碑》《禮器碑》《史晨碑》合稱“孔廟三碑”,被歷代金石家、書法家奉為“漢隸圭臬”。

《乙瑛碑》刻立于東漢永興元年(153年)。東漢設(shè)有魯國,乙瑛曾為魯國丞相。該碑記述了前魯相乙瑛代孔子后人上書,奏請在孔廟設(shè)置掌管祭祀和禮器的專職官員“百石卒史”一人。乙瑛的公文,流轉(zhuǎn)至司徒吳雄、司空趙戒處,他們向皇帝奏報,獲得批準(zhǔn)后,他們向當(dāng)時的魯相發(fā)文,要求“選其年卌以上,經(jīng)通一藝,雜試通利,能奉弘先圣之禮,為宗所歸者”任孔廟掌管祭祀和禮器的專職官員。當(dāng)時的魯相以公文的形式,回復(fù)對此事的辦理情況。

《禮器碑》刻立于東漢永壽二年(156年),記述了魯相韓敕倡議修飾孔廟、增置祭祀禮器,豁免顏氏、并官氏徭役等事。顏氏是孔子母親的后裔,并官氏是孔子妻子的后裔,對他們進(jìn)行優(yōu)待,也是為了表達(dá)對孔子的尊崇。

《史晨碑》一石雙面,兩碑同刻。東漢建寧元年(168年)四月十一日,史晨到魯?shù)貫橄啵?ldquo;闡弘德政、恢崇壹變”為己任。“闡弘德政、恢崇壹變”即闡發(fā)弘揚(yáng)孔子的德政主張,使魯國一變而合于大道,《論語》中孔子曾說:“齊一變,至于魯;魯一變,至于道。”史晨捐出個人俸祿拜謁孔子,修繕孔子廟宅時,專門下令不許向百姓斂財。為方便百姓生活,他又在昌平亭下立會市,整修孔瀆與顏母井兩地之間的道路等。德惟善政,政在養(yǎng)民,史晨不失為一代清官良吏。

《乙瑛碑》《禮器碑》《史晨碑》皆是漢代隸書的典范之作,爾雅簡質(zhì)中透露著廟堂氣韻,方正沉厚間顯示著肅穆莊重。歷任魯相皆以任職闕里為幸事,不遺余力地推動廟宇保護(hù),完善祭祀禮儀,以仁政之舉惠及魯?shù)匕傩眨彩棺约旱拿值靡园偈懒鞣肌?/p>

家風(fēng)傳承 石刻為證

除了祭孔祀典外,漢代碑刻中亦不乏孔氏后裔為政治世、修身踐言的佳作。如《孔宙碑》《孔彪碑》《孔褒碑》,寥寥數(shù)言便勾勒出“祖述家業(yè)、履方約身、兄友弟恭、帥禮遵德”的家風(fēng)傳承。

孔宙,字季將,孔子十九世孫。他少習(xí)庭訓(xùn),熟讀嚴(yán)氏《春秋》,忠恕待人,嚴(yán)于律己。當(dāng)時,東岳縣(今泰安市)常有匪寇騷擾百姓,朝廷多次派兵鎮(zhèn)壓都未能奏效。后來,孔宙被派往東岳縣任泰山都尉。他深知單靠武力鎮(zhèn)壓,只能做到“民免而無恥”,唯有攻化其心、導(dǎo)之正途,才能讓他們真心歸服。孔宙到任后“以文修之”,旬月之間,土匪紛紛解甲服罪,從而徹底消除了禍患。任職期間,他知人善任、廉潔奉公,謹(jǐn)守家訓(xùn)、始終恭儉,此地得以太平無事。孔宙去世后,其故吏門生自愿捐資采石,使其功績揚(yáng)名后世。值得一提的是,后世以讓梨而聞名的孔融,正是孔宙之子。

孔彪,字元上,孔宙之弟。他“帥禮不爽,好惡不愆”,即謹(jǐn)守禮節(jié)而沒有絲毫差錯,為人講原則,不因外界影響而隨意改變對人的態(tài)度。孔彪勤學(xué)好學(xué)卻不致力于謀求官位,聘召多次方才出仕為官。他擔(dān)任博陵(今河北定州、安平一帶)太守時,以儒家的倫理道德教化百姓,為民除害,總是在了解百姓的想法后再發(fā)號施令,因而受到百姓稱贊。

《孔彪碑》中記載了他順應(yīng)民意而為、不強(qiáng)人所難的為政風(fēng)格。在孔彪的治理下,博陵之地實現(xiàn)了“百姓樂正而歸于德望”的大治。碑文中以“望如父母,順如流水”“路不拾遺,斯民以安”等贊頌之辭形容其功業(yè)。孔彪幼承家學(xué),謹(jǐn)遵家教家訓(xùn),正道直行,堪為孔氏后裔為政以德的典范。

孔褒,字文禮,孔宙之子,孔融長兄,與東漢名士張儉友善。張儉因揭發(fā)宦官罪惡而遭陷害,被朝廷追捕,情急之下投奔孔褒。當(dāng)時孔褒外出,只有孔融在家。張儉見孔融年少,沒有言明自己的來歷。孔融看出了張儉的窘迫,于是收留了張儉。后來消息走漏,孔褒與孔融都被抓了起來。孔融認(rèn)為收留張儉是他的主意,應(yīng)由其承擔(dān)罪責(zé)。而孔褒卻爭辯說張儉投奔的人是他。官吏又問孔褒和孔融的母親,母親要求自己承擔(dān)罪過。郡縣官員不能判決,就向朝廷稟報了此事,最后歸罪于孔褒。

碑文家風(fēng)現(xiàn),千載共輝光。清朝雍正三年(1725年)此碑在曲阜出土?xí)r,有人吟詩贊嘆:“張儉亡命誰投止,魯國孔褒堪依恃。事覺捕儉褒亦收,一門老幼力爭死。死者千年骨已滅,私印猶存肝膽血。友朋一諾重千金,何煩印信合符書。石碑出土成臼科,獨留名字終不磨。”雖碑文漫漶難辨,但碑中兄友弟恭、凜然爭死的家風(fēng)故事至今傳頌在曲阜這片土地上。

千古石語,歷史長歌。當(dāng)情感映之于石,碑石便有了文化生命。一穿一暈,承載著歷史的印記;一波一磔,記錄了文字的嬗變。一方刻石便掀開了歷史一角,讓人一眼穿越千年,得窺歷史最初的模樣。閉目凝思,想見千載漢人風(fēng)采;俯身側(cè)耳,聆聽歷史原聲對白。在古老的碑文里擷取零散的家風(fēng)碎片,于探賾索隱中,感悟碑刻之中蘊(yùn)含的立德奉公思想,不經(jīng)意間又尋得一處廉潔文化的源頭活水。(閆利綱)

西北角

西北角 中國甘肅網(wǎng)微信

中國甘肅網(wǎng)微信 微博甘肅

微博甘肅 學(xué)習(xí)強(qiáng)國

學(xué)習(xí)強(qiáng)國 今日頭條號

今日頭條號