本網記者 張振國

中國內地最早的石窟究竟在哪里?赫赫有名的涼州造像又是怎樣的尊容?兩個初來乍到的北涼菩薩,為什么和內地的菩薩形象大不相同?從印度到龜茲,從龜茲再到涼州。涼州造像又如何影響了全國的石窟營造?石窟鼻祖,巍然端坐,莊嚴的目光默默承載著涼州1600年風雨。

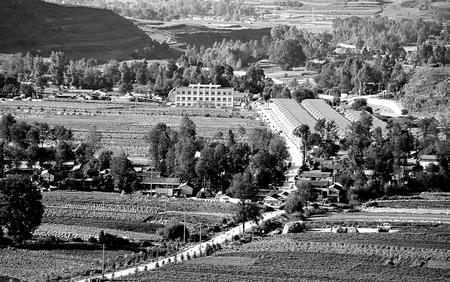

天梯山石窟,又稱涼州石窟,位于武威市涼州區張義鎮天梯山南麓,始鑿于北涼沮渠蒙遜時期,現存18窟,以13號大佛窟為中心,分上、中、下三層布局。其中,北涼洞窟以1、4、18窟為代表,為平面近方形的中心柱窟,覆斗頂,中心柱分4層,下層為方形基座,上三層逐層收分直通窟頂,且四面均開龕造像,是中國內地較早的中心柱窟。北涼時期的佛教壁畫的人物采用凹凸法暈染,衣紋線條采用傳統的線描技法,著色以平涂為主,是中西藝術交流融合的產物。天梯山石窟是我國早期石窟藝術的代表,也是“涼州模式”的典型代表,被譽為中國“石窟鼻祖”。

天梯山石窟第1、4、18窟發現的北涼時期菩薩壁畫像,說明了天梯山石窟確為北涼沮渠蒙遜所開鑿的涼州石窟,進一步證實了涼州石窟和印度、西域以及其它有關早期石窟一脈相承,對研究我國早期石窟的源流和淵源關系有非常重要的意義。

1986年,著名考古學家宿白先生提出,自沮渠蒙遜在涼州南山開窟造像始,在我國新疆以東地區逐漸形成了現存最早的佛教石窟模式——涼州模式,這一模式是以天梯山石窟為代表,包括張掖金塔寺、酒泉文殊山、玉門昌馬等石窟在內的北涼時期石窟遺存。

石窟藝術源于印度,隨佛教東傳,經新疆傳入河西。五涼時期,自張軌始,尊崇篤信佛法。北涼沮渠蒙遜,亦好佛法,在涼州南山興鑿石窟,以天梯山石窟為代表的“涼州模式”諸多石窟,先后在河西地區開鑿傳播,影響了中原石窟藝術風格,成為石窟藝術神圣的殿堂。(武威市文體廣電和旅游局供圖)