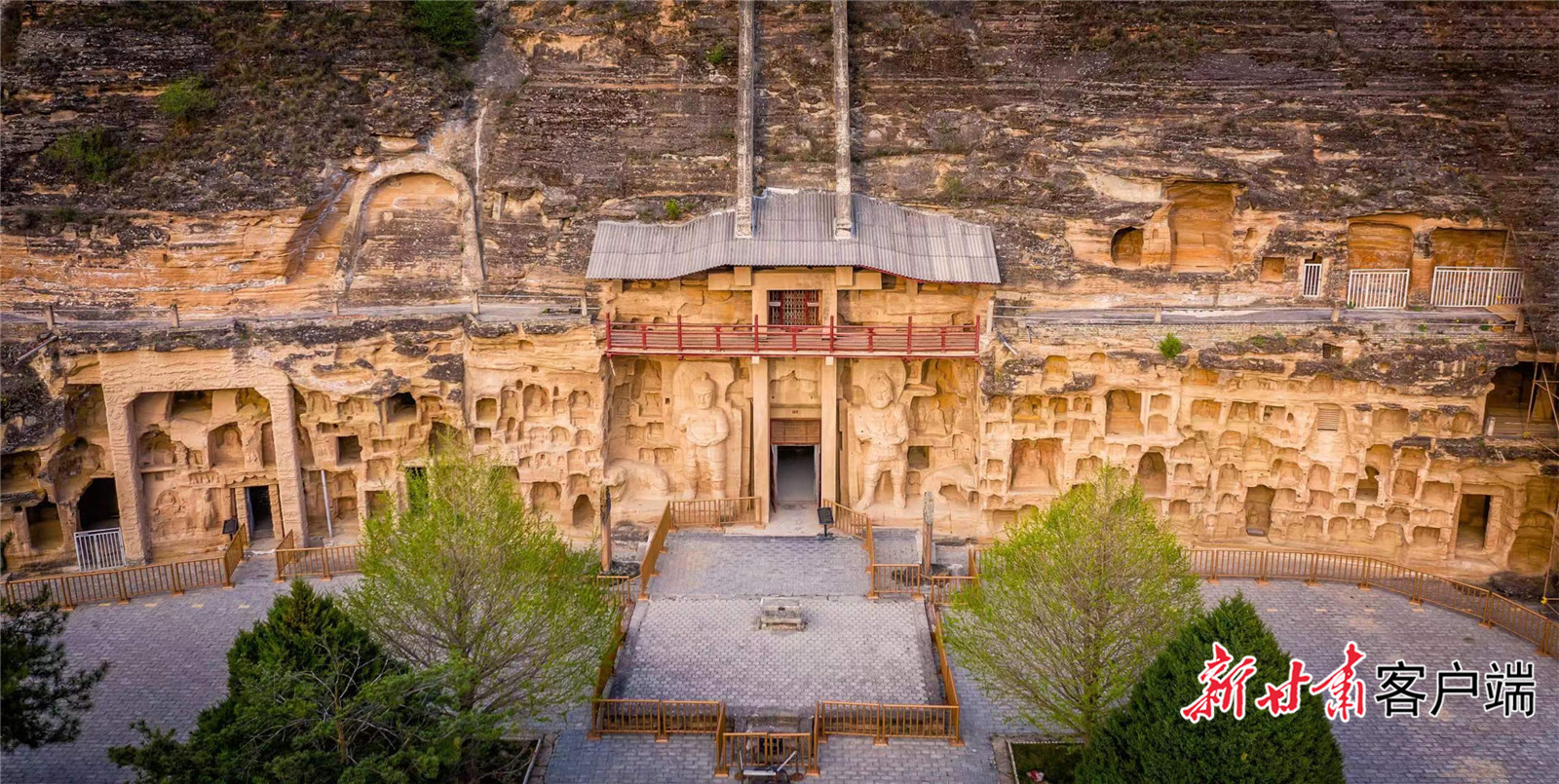

北石窟寺全景(資料照片,由甘肅北石窟寺文物保護(hù)研究所供圖)

新甘肅客戶端訊(新甘肅·每日甘肅網(wǎng)記者 李楊)從慶陽市西峰區(qū)向西南方向驅(qū)車40分鐘左右,便抵達(dá)了覆鐘山下的北石窟寺。12月20日,由甘肅省文化和旅游廳組織的“如意甘肅·如約而至”網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳推廣活動(dòng)采訪團(tuán)一行,在這里赴一場(chǎng)跨越千年的對(duì)話。

北石窟寺因與平?jīng)鍪袥艽h的南石窟寺同時(shí)代開鑿,南北對(duì)應(yīng),故名。北石窟寺現(xiàn)包括寺溝主窟群、樓底村一窟、石道坡石窟、花鴇崖石窟和石崖東臺(tái)石窟5個(gè)部分,南北延續(xù)3公里。自北魏永平二年(公元509)創(chuàng)建以來,歷經(jīng)西魏、北周、隋、唐、宋各代擴(kuò)建增修,現(xiàn)有編號(hào)窟龕308個(gè),石雕及彩塑造像約2429身,石碑8通,陰刻和墨書題記152方,壁畫彩繪96.7平方米。1988年1月13日,被國務(wù)院公布為第三批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

其中,165窟是北石窟寺的主窟群最早創(chuàng)建洞窟,也是北石窟寺佛教藝術(shù)的精華所在。窟內(nèi)共有大型石雕造像23身,千佛、飛天、伎樂人、佛傳及佛本生故事浮雕造像110多身,內(nèi)容相當(dāng)豐富,是北魏時(shí)期隴東政治、經(jīng)濟(jì)、文化藝術(shù)的反映;240窟則是北周時(shí)期的代表洞窟,其三佛造像和菩薩的風(fēng)姿既繼承了北魏秀骨清像的余韻,又是隋唐豐滿富麗的先聲,222、263、32窟是唐代的代表洞窟,造像方圓適中,體形俊秀,神情莊重,生動(dòng)逼真,衣紋流暢,刀法嫻熟堪為藝術(shù)珍品。65號(hào)窟,窟形宏偉,造像高大,題材組合獨(dú)特。

“北石窟寺千姿百態(tài)的石雕藝術(shù)代表了隴東地區(qū)漢唐文化的精華,也是絲路文化交流的結(jié)晶。”甘肅北石窟寺文物保護(hù)研究所工作人員表示,“她的存在,提供了研究我國古代隴東地區(qū)政治經(jīng)濟(jì)、歷史文化、宗教信仰和民族民俗文化的珍貴資料,具有極高的歷史、藝術(shù)和科學(xué)價(jià)值。”

- 2022-12-19甘肅非遺青年說:“神秘刀匠”乘“云”出山

- 2022-12-12河西走廊的玉文化鏡像

- 2022-12-03甘肅慶陽加強(qiáng)革命文物保護(hù)利用

- 2022-11-25【甘快看】大河向西——甘肅簡(jiǎn)牘里的酒泉郡(上)

西北角

西北角 中國甘肅網(wǎng)微信

中國甘肅網(wǎng)微信 微博甘肅

微博甘肅 學(xué)習(xí)強(qiáng)國

學(xué)習(xí)強(qiáng)國 今日頭條號(hào)

今日頭條號(hào)