原標題:【尋跡絲路】

相約省博 感受犍陀羅藝術之美

彩繪菩薩像壁畫(北涼 甘肅省博物館)

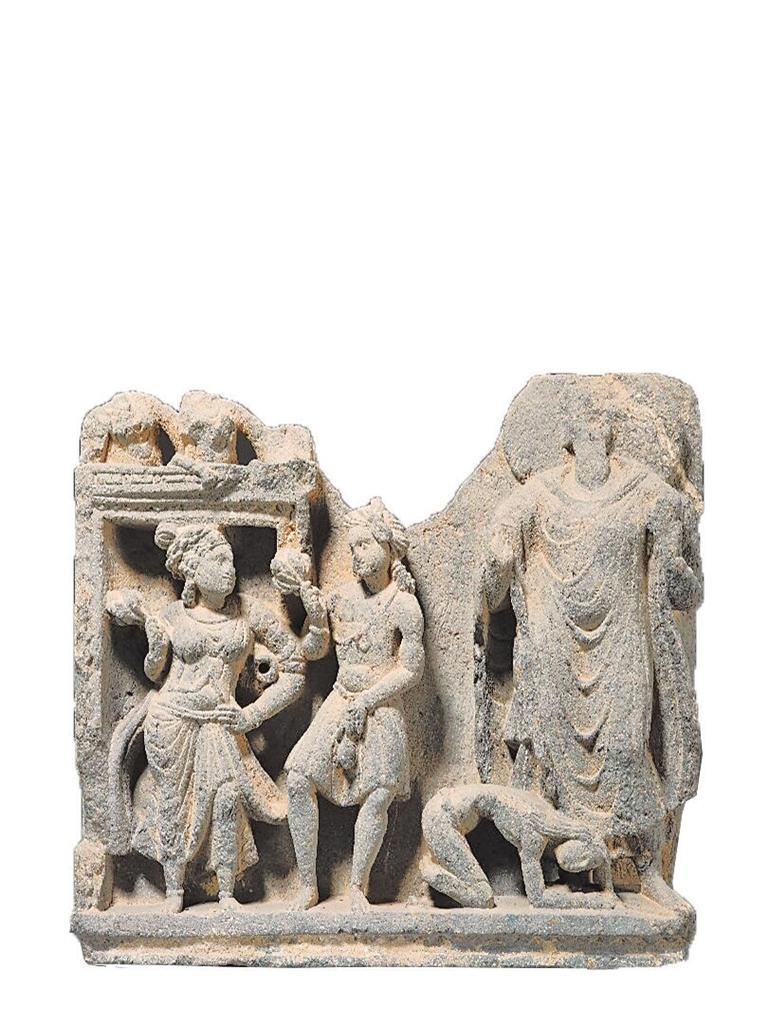

燃燈佛授記(1-4世紀 迪爾博物館)

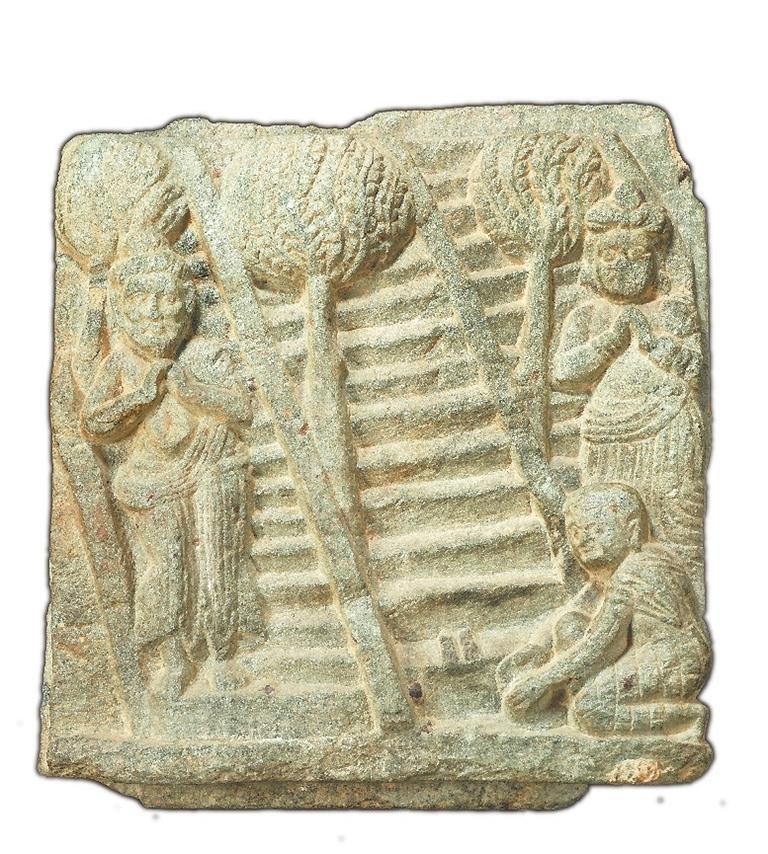

忉利天降下(1-2世紀 斯瓦特博物館)(本文圖片由甘肅省博物館提供)

茹 實

古代犍陀羅位于印度次大陸西北部,包括今巴基斯坦白沙瓦谷地,印度河東側的塔克西拉,斯瓦特河谷及阿富汗喀布爾河上游的哈達、貝格拉姆等地。這里地處亞歐大陸心臟地帶,是絲綢之路上的樞紐和最重要的貿易中心之一。這里被譽為“文明十字路口”,波斯文明、印度文明、希臘文明、草原文明在此碰撞。貴霜王朝時期,隨著大乘佛教的興起,在多元文化的影響下,誕生了在佛教史上具有重要地位的犍陀羅佛教藝術。

通過文化的交流與互鑒,犍陀羅藝術不斷煥發出無與倫比的活力與創造力,對中國漢傳和藏傳佛教藝術均產生了深遠影響,并進一步走向世界,可謂香遠“溢”清。9月8日,由故宮博物院、巴基斯坦國家遺產與文化部考古與博物館局、甘肅省文物局、甘肅省博物館共同主辦 “香遠溢清:巴基斯坦犍陀羅藝術展”在甘肅省博物館隆重開幕,展期3個月。該展覽被納入第六屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會主題活動。展覽是迄今為止在中國境內規模最大的犍陀羅藝術展,包含文物212件(套)。其中,故宮博物院30件(套)、甘肅省博物館9件(套),更有從巴基斯坦7家博物館遠道而來的文物173件(包括來自犍陀羅核心區開伯爾—普赫圖赫瓦省的博物館珍貴藏品),其中不乏犍陀羅藝術經典之作,展覽得到了中國駐巴基斯坦大使館和巴基斯坦駐華大使館的大力支持。

展覽通過“香遍國:多元文化下犍陀羅文明的誕生”“犍陀羅藝術的輝煌”“犍陀羅藝術的余暉”三個單元,從古代犍陀羅文明發展的角度,呈現出多元文化交匯下的多彩文明。

多元文化的大熔爐

犍陀羅藝術的誕生源于多元文化的交融與碰撞。由于特殊的地理位置,在長達千年的歷史長河中,犍陀羅地區先后被不同語言、不同族群和不同文化背景的民族所統治。公元前6世紀,這里是波斯阿契美尼德王朝的一個屬地。兩個世紀后,亞歷山大大帝入侵印度大陸,將希臘文化帶入犍陀羅地區。隨后,印度孔雀王朝統治了恒河流域到阿富汗南部的廣大地區,犍陀羅地區是其重要的貿易通道和防御外敵的前哨基地。特別是第三代阿育王時代(公元前268年—公元前232年),佛教開始進入犍陀羅地區,并廣為傳播。

公元前3世紀中期,希臘—巴克特里亞王國將犍陀羅等地納入統治范圍,希臘文化元素開始被佛教所吸收。公元前1世紀,貴霜王朝的勢力擴張到犍陀羅地區,到第三代迦膩色伽時期,將都城遷至犍陀羅地區的富樓沙(今巴基斯坦的白沙瓦),迎來了佛教及其造像藝術的大繁榮、大發展。公元4世紀,笈多帝國控制了貴霜殘余勢力,犍陀羅藝術繼續繁榮。公元5世紀,嚈噠人攻占犍陀羅,犍陀羅佛教藝術逐漸衰落。

多種文明的交流融合是犍陀羅藝術誕生的基礎,犍陀羅藝術吸納了不同文明的符號、理念和神祇,才形成如今的風貌。展覽中有一件酒神金碗,中央人物呈現典型的希臘貴族面相,為古希臘神話中的酒神狄俄尼索斯;周圍交錯分布翼獅與蕨類葉片紋飾,均為來自波斯的文化元素。展出的一件帝釋天像造型則屬于典型的希臘風格,其身份本為印度教神祇,在佛教中卻臣服于佛陀。更多希臘諸神被犍陀羅藝術所接納,例如泰坦神族的擎天神阿特拉斯形象被置于佛塔或建筑物下層,以肩臂托起塔基;大量出現在佛傳故事中的佛陀護法執金剛,其原型即希臘神話中的大力神赫拉克勒斯;還有海王波塞冬的兒子特里同、持花鬘的安琪兒等形象都被大量用作裝飾構建。此外,犍陀羅地方信仰中的神祇訶利帝與般阇迦這對代表豐饒、財富的夫妻神也成為佛教體系中的神靈,訶利帝通常手持象征豐收富裕的“豐饒之角”,呈現出典雅高貴的希臘女神形象,體現了希臘文明對犍陀羅佛教藝術的影響。

犍陀羅藝術的文化印記

貴霜王朝時期,佛教在犍陀羅地區得到了革命性的發展,比如佛像的出現、菩薩理念的興起、書寫佛經文本的成型、佛本生和佛傳故事的再造等,都為佛教藝術的發展打開了一個新天地,犍陀羅藝術迎來了巔峰時期。因此,浙江大學教授孫英剛先生稱犍陀羅為“佛教的飛翔之地”。

早期佛教反對制造佛像,認為任何姿容和樣式的形象都不足以描述超越輪回獲得最終解脫的佛陀,因此以蓮花、佛冠、圣樹、足跡、佛座等物件象征佛陀。即便后來誕生了佛像,但以象征物表現佛陀的雕刻藝術形式也并未中斷。

展覽中陳列的“忉利天降下”雕刻作品,講述的是佛陀成道后上忉利天為母親摩耶夫人及眾天神說法后歸來的場景。作品中并未出現佛陀形象,而在中間寶階的最下級有一對腳印,象征佛陀。犍陀羅藝術早期最顯著的特征是具有古希臘、羅馬雕塑的特征,從展出的一尊佛立像可見一斑。佛陀有波浪式卷發,高挺的鼻梁,濃密的一字胡,身體自然向左側傾斜,通肩式袈裟的衣褶隨身體動作自然表現,特別是其大睜的雙目,與犍陀羅中后期佛陀形象有較大區別。藝術風格高度寫實,宛若一位莊嚴肅穆的希臘羅馬王者。貴霜時期,大乘佛教思想盛行,菩薩在佛教和政治宣傳中的作用凸顯,特別是作為未來的佛和救世主的彌勒菩薩,成為犍陀羅藝術最重要的題材之一。在犍陀羅的石刻造像中,有許多過去七佛與未來佛彌勒菩薩相組合的石刻作品。佛本生故事(佛陀前生的事跡)和佛傳故事(釋迦牟尼從出生到成佛的經歷)也是犍陀羅藝術的重要主題。藝術家們如繪制連環畫一般將故事雕刻在窣堵波等佛教建筑上,構建出一個神圣的禮拜空間。犍陀羅藝術還有一個偉大的創造,即對佛本生和佛傳故事的再造,這無疑是將犍陀羅塑造成為佛教中心的重要舉措。歷史上的釋迦牟尼從未踏足犍陀羅地區,但在犍陀羅地區流行的佛本生故事中體現出犍陀羅地區是佛陀前世修行的重要地點,而這些故事在印度本土并不流傳,如尸毗王割肉貿鴿、摩訶薩埵太子舍身飼虎、須大拿本生、燃燈佛授記等。

“芳香”傳遍絲綢之路

據史籍記載,早在公元1世紀左右,佛教就沿著絲綢之路傳入中國。楚王劉英晚年“學為浮屠齋戒祭祀”,漢哀帝元壽元年,“博士弟子景盧受大月氏王使伊存口授《浮屠經》”。順著佛教傳播的路徑,發端于貴霜王朝的犍陀羅佛教藝術經新疆、河西走廊進入中原腹地,推動了中國早期佛教文化與藝術的發展,并逐漸融入本地文化元素和審美,發展出了現在普遍認知的佛像。

古代甘肅作為古絲綢之路的樞紐,是佛教文化東漸的關鍵“駐泊地”。史籍記載和考古發現均表明甘肅是佛教在中國傳播較早且興盛之地。1992年,在甘肅省懸泉置遺址發現了一枚簡牘:“少酒薄樂弟子譚堂再拜請,會月廿三日,小浮屠里七門西入。”證明至遲在公元1世紀下半葉,佛教已在敦煌傳播。西晉時期,世居敦煌、來自犍陀羅地區的僧人竺法護在西域搜集到大量佛教經典原本后,“自敦煌至長安,沿路傳譯”,在佛籍翻譯方面做出了巨大貢獻,被譽為“敦煌菩薩”。

十六國時期的甘肅地區先后被前涼、前秦、后涼、后秦、南涼、西秦、西涼及北涼統治或部分統治,佛教與佛教藝術在甘肅有了很大的發展。從現存以莫高窟、炳靈寺等為代表的早期佛教石窟寺,以及發現于河西走廊的北涼石塔都可看到大量犍陀羅藝術的痕跡。北涼承玄元年(429年)高善穆石造像塔是現存北涼石塔中最完整的一件。這種供養石塔是已知時代最早的中國古塔實例,其造型直接來源于犍陀羅藝術中的供養小型覆缽狀塔,經西域地區傳播到河西走廊,七佛加一彌勒的組合方式亦來自于犍陀羅地區。但此塔在塔肩開龕造像,塔身刻經文、發愿文、僧俗供養人姓名等做法在犍陀羅地區不見;塔頂端有北斗七星,塔基有八卦符號,并與塔肩八龕佛、彌勒造像及護法神王像相對應。此塔體現出佛教文化和中國本土文化之間的撞擊和融合,是研究早期佛教藝術和佛教思想的重要標本。

天梯山石窟是中國早期佛教藝術的代表。出自天梯山石窟第4窟的北涼彩繪菩薩像壁畫的藝術形象源自古印度造型,經過西域藝術的改造,傳入西北地區。其繪法采用的是西域壁畫中常用的“凹凸法”,凸顯出整個人物的立體感,但線條運用豐富有力,承擔了主要的造型功能,則是新的發展。這幅壁畫是佛教壁畫藝術自絲綢之路傳入中國的一個代表性過渡。

我國著名考古學家宿白先生認為,在河西地區存在一種承襲新疆龜茲、于闐等地造像傳統,帶有鮮明的西域和印度色彩,并最早開始融合漢地藝術的佛教造像模式,據此提出“涼州模式”的概念。這一藝術模式對北魏時期云岡等石窟的開鑿起到了至關重要的典范作用,進而對佛教藝術在北魏的遍地開花產生了深遠影響。

6世紀中期以后,隨著犍陀羅藝術中心的衰微和轉移,印度河上游地區的斯瓦特、克什米爾和吉爾吉特等地的地方藝術得到發展,在犍陀羅藝術余暉的照耀下,為10世紀以后藏傳佛教藝術的發展提供了充足的養分。

在絲綢之路文明交流互鑒下誕生的犍陀羅藝術,伴隨著佛教文化的傳播進入中國,對漢傳和藏傳佛教藝術都產生了深遠影響。這種影響不是單純的生搬硬套,而是在其發展過程中不斷融入新的文化元素,煥發出新的活力與創造力。其藝術魅力穿越萬里之遙,持續數千年之久,在整個亞洲文明傳播史上寫下了光輝燦爛的一頁。

中國和巴基斯坦均屬于絲綢之路上的文明古國,兩國文化藝術交流史源遠流長,犍陀羅藝術就是其中最璀璨的明珠。2023年恰逢“一帶一路”倡議提出十周年和“中巴旅游交流年”,我們希冀以文物為媒,搭建文明互鑒之橋,將絲綢之路文化交流互鑒的成果展示在廣大觀眾面前,講述東西方文明相遇相知、交流互鑒的悠久歷史。 (作者單位:甘肅省博物館)

- 2022-01-18甘肅省博物館五件國寶赴京參加“國寶大展”

- 2021-09-15甘肅省博物館于雙節期間首次推出跨界巡展

- 2021-07-29甘肅省博數字化專題巡展再進兩所紀念館

- 2021-06-15甘肅省博絲路文化小課堂帶你過端午

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號