一磚一瓦鐫刻文明密碼,山河萬里鋪展傳承畫卷。在2025年全國兩會召開之際,甘肅發(fā)布聯(lián)合北京發(fā)布、四川發(fā)布、江西發(fā)布、山西發(fā)布、湖北發(fā)布、云南發(fā)布、青海發(fā)布、新疆發(fā)布、西藏發(fā)布、海南發(fā)布10家政務(wù)發(fā)布新媒體,共同策劃推出“地標(biāo)里的中國——共繪文化傳承新畫卷”聯(lián)動主題報道,以各地地標(biāo)性建筑為載體,展現(xiàn)中華文化多樣性與傳承創(chuàng)新成果。通過全國政務(wù)發(fā)布新媒體大聯(lián)動,呈現(xiàn)文化遺產(chǎn)保護(hù)、文旅融合、城市發(fā)展等寶貴實踐經(jīng)驗,展望文化賦能高質(zhì)量發(fā)展的新愿景。

長城,又稱萬里長城,東起渤海之濱的山海關(guān),西至大漠戈壁的嘉峪關(guān),橫跨中國北方15個省區(qū)市,全長超2.1萬公里,是世界上最宏偉的古代軍事防御工程,被譽為人類文明的奇跡。今日長城,既是歷史豐碑,更是文化紐帶。它以其跨越時空的魅力,持續(xù)向世界傳遞中華文明的開放與包容!

嘉峪關(guān)關(guān)城文物景區(qū),是首批國家5A級旅游景區(qū),由嘉峪關(guān)關(guān)城、長城第一墩、懸壁長城三個景區(qū)組成。嘉峪關(guān)是明代萬里長城的最西端,世界上冷兵器時代最重要、最經(jīng)典的國家防線,也是目前中國保存最完整、氣勢最宏偉的古代軍事防御體系,被譽為長城形態(tài)的百科全書。號稱“天下第一雄關(guān)”“中外巨防”“河西鎖鑰”“絲路咽喉”。

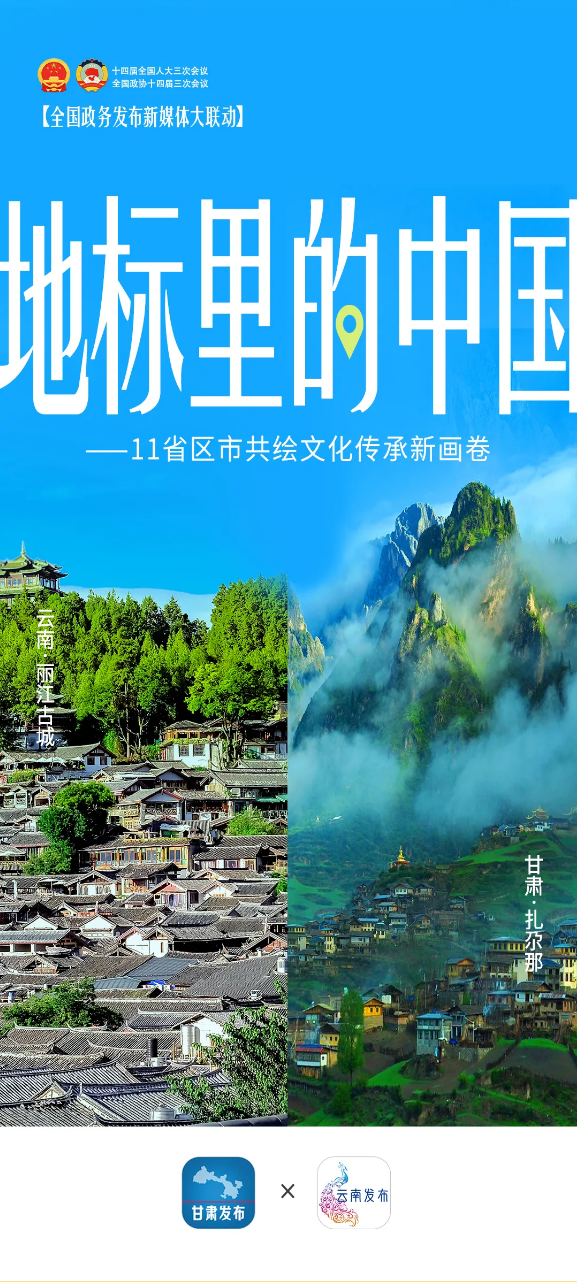

麗江古城,納西語稱“鞏本芝”,意為有倉庫有集市的村寨,源于茶馬互市的興旺。依托三山而建的古城,與大自然產(chǎn)生了有機而完整的統(tǒng)一,古城瓦屋,鱗次櫛比,四周蒼翠的青山,把古城緊緊環(huán)抱。1986年,麗江古城被國務(wù)院列入第二批國家級歷史文化名城;1997年,麗江古城被聯(lián)合國教科文組織列入世界遺產(chǎn)名錄。麗江古城是中國以整座古城申報世界文化遺產(chǎn)并獲得成功的兩座古城之一,是“活”著的世界文化遺產(chǎn)。

扎尕那,位于甘肅省西南部,甘南藏族自治州迭部縣。“扎尕那”,這是藏語音譯,意為“石匣子”。從高處俯瞰,像一座規(guī)模宏大的巨型宮殿,又似一座天造地設(shè)的石頭城堡。在這里,石林、峭峰、絕壁渾然天成,森林、草原、湖泊相得益彰;田園、村寨、牧場錯落有致;農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)相輔相成。白天,這里有綠色帷幕覆蓋的高山群峰,夜晚,則是藍(lán)色水彩寫意的日月星辰。扎尕那,這座古老的村寨,正在散發(fā)新的活力。

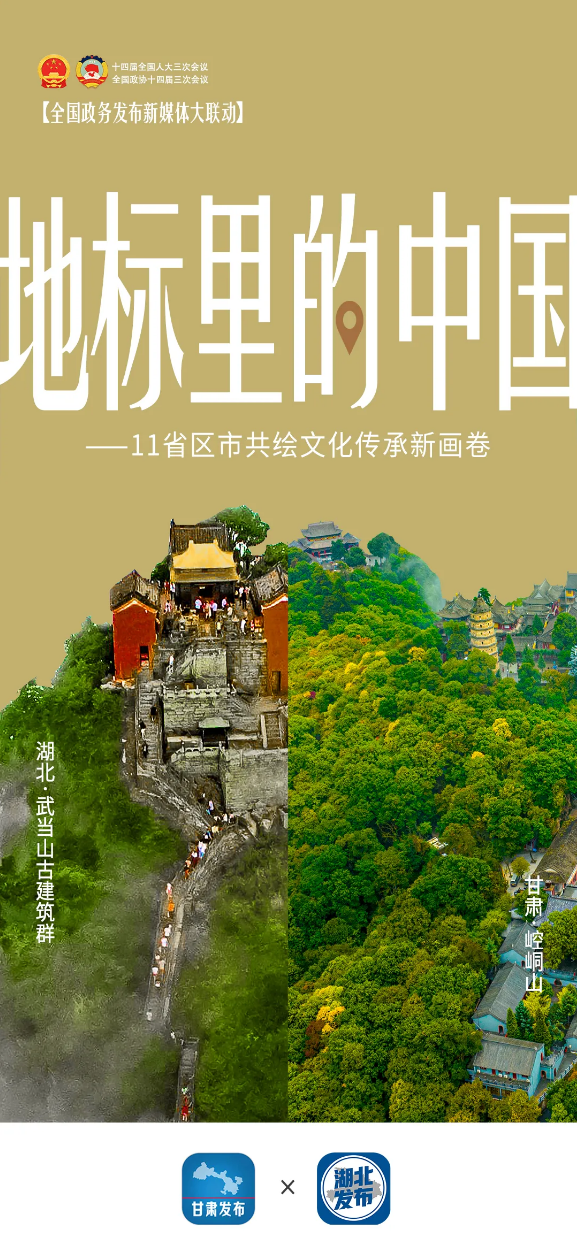

武當(dāng)山古建筑群始建于唐貞觀年間,宋、元均有規(guī)模建筑,明永樂年間進(jìn)行12年的大規(guī)模營建,嘉靖年間又增修擴建,形成9宮、8觀、36庵堂、72巖廟的古建筑群體系。1994年12月,武當(dāng)山古建筑群被聯(lián)合國教科文組織列入世界遺產(chǎn)名錄,包含遺產(chǎn)點49處。2006年5月,武當(dāng)山建筑群被整體列為全國重點文物保護(hù)單位,包含古建筑及建筑遺址66處。全山現(xiàn)存各類珍貴文物7149件。

崆峒山位于甘肅省平?jīng)鍪校扔斜狈缴絼葜郏旨娼仙缴悖畎子性娫?ldquo;世傳崆峒勇”,杜甫有詩云“崆峒足凱歌”。崆峒山峰巒雄峙、林海浩瀚、亭臺樓閣,曾是古絲綢之路西出關(guān)中的要塞,如今是國家級風(fēng)景名勝區(qū)、國家首批5A級旅游景區(qū)、國家地質(zhì)公園、國家自然保護(hù)區(qū)、國家重點文物保護(hù)單位。

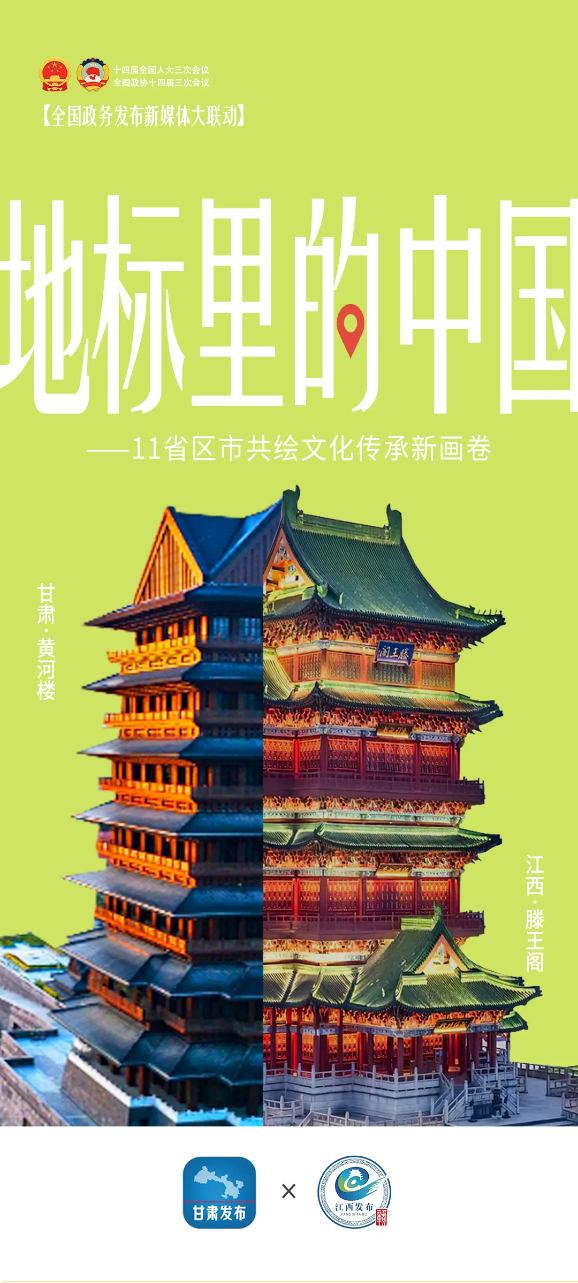

滕王閣,坐落于江西省南昌市東湖區(qū)沿江路,緊鄰贛江東岸與撫河故道交匯處,是南昌市的地標(biāo)性建筑,也是豫章古文明的重要象征。滕王閣以其深厚的歷史底蘊和獨特的文化魅力,與湖北武漢的黃鶴樓、湖南岳陽的岳陽樓齊名。滕王閣不僅是一座建筑,更是一個文化的符號,承載著無數(shù)文人墨客的情懷與夢想。

黃河樓,位于甘肅省蘭州市七里河區(qū)黃河沿岸,是蘭州市的標(biāo)志性歷史建筑之一。黃河樓是傳承和記錄蘭州文化的精神產(chǎn)物,展現(xiàn)了甘肅濃厚的歷史文化底蘊及黃河文化的獨特魅力。建成后的黃河樓集文化展示、觀光、旅游、游樂、飲食、民俗體驗等多種功能于一體,成為了弘揚黃河文化標(biāo)志性建筑和黃河景觀地標(biāo)。

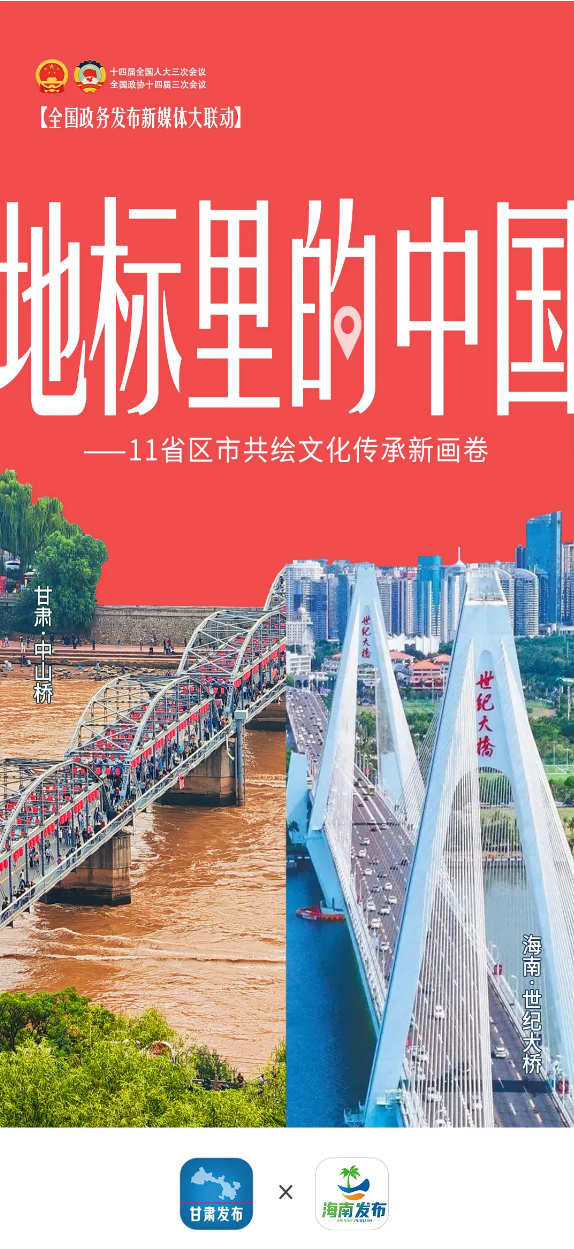

世紀(jì)大橋位于海南省海口市,地處海口市西北、海甸河入海口,南起龍華區(qū)濱海立交橋,上跨海甸河入海口,北至美蘭區(qū)上跨碧海大道后,止于海甸五西路,南接濱海大道、龍昆北路,北沿世紀(jì)大道接萬興路,世紀(jì)大橋建成后成為連接海口市中心區(qū)與位于市區(qū)東北面的海甸島的主干道,同時該橋功能齊全、造型新穎,成為海口一個重要的旅游景觀和城市標(biāo)志性建筑。

中山橋位于甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū),它建于20世紀(jì)初,初名“蘭州黃河鐵橋”,1928年改稱“中山橋”,也被稱為“黃河第一橋”。近年來,蘭州市對中山橋及黃河兩岸周邊環(huán)境進(jìn)行治理和美化,大橋兩側(cè)建起了大片綠地、公園、休閑步道和商業(yè)街區(qū)。中山橋已成為蘭州的一處地標(biāo)建筑和網(wǎng)紅打卡點,每天吸引大批游客前來拍照打卡,感受“黃河第一橋”的魅力、觸摸蘭州的歷史脈搏。

新疆天山天池,位于新疆阜康市境內(nèi),是天山山脈東段博格達(dá)峰下的一個高山湖泊。傳說天池是西王母的瑤池,是她在人間沐浴的地方。天山天池的四季之美,宛如一幅流動的畫卷,每個季節(jié)都展現(xiàn)出獨特的韻味。春天的天池,冰雪初融,湖水清澈見底,宛如一塊碧玉鑲嵌在群山之間。夏季的天池,湖濱云杉環(huán)繞,碧水似鏡,雪峰輝映,非常壯觀,是著名避暑和觀光勝地。秋天的天池,色彩斑斕,宛如一幅油畫。冬季的天池,銀裝素裹,宛如仙境。

甘肅文縣天池,又名“洋湯天池”,位于甘肅省隴南市文縣以北約100公里處的崇山峻嶺之中。由于遠(yuǎn)古時期的地殼活動,致使地殼斷裂,洋湯河河道被堵截,于是在海拔為2400余米的天魏山上,便匯成了天池。其古稱“天魏湫”,因湫在天魏山上而得名。

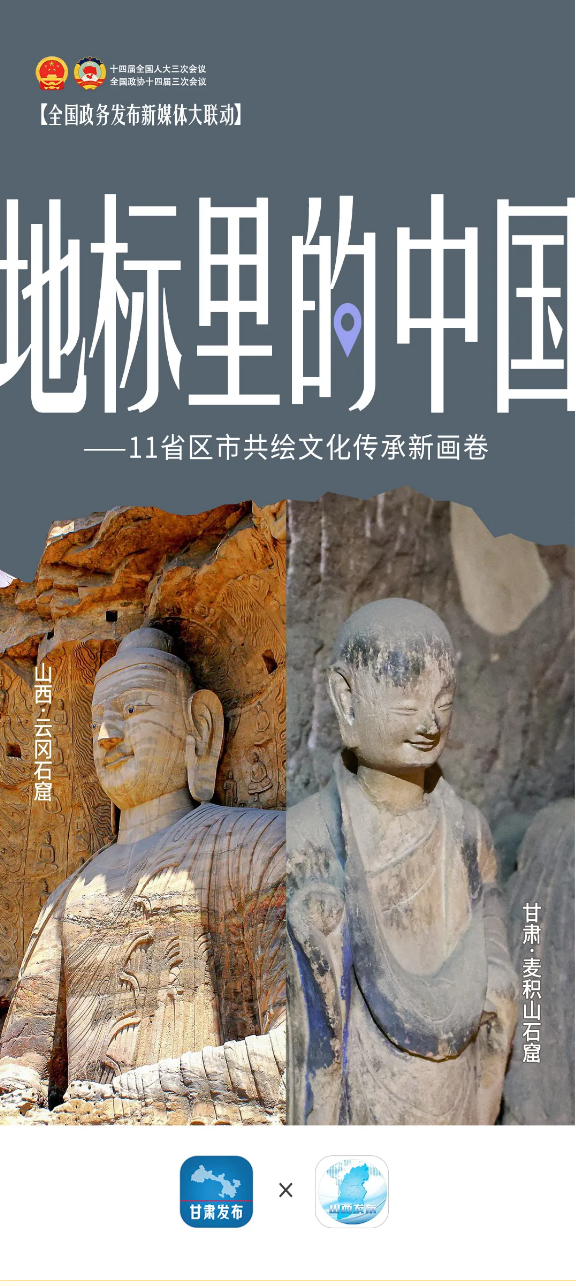

云岡石窟位于山西省大同市,是中國四大石窟之一。它始建于北魏時期,歷經(jīng)多個朝代的不斷開鑿與修繕,形成了規(guī)模宏大的石窟群。云岡石窟依山開鑿,氣勢雄渾,東西綿延約1公里,窟區(qū)自東而西依自然山勢分為東、中、西三區(qū)。現(xiàn)存主要洞窟45個,造像5萬余尊,以精美的雕刻和豐富的題材聞名于世。石窟中的佛像形態(tài)各異,栩栩如生,展現(xiàn)了高超的雕刻技藝和獨特的藝術(shù)風(fēng)格。云岡石窟于2001年12月被聯(lián)合國教科文組織批準(zhǔn)列入世界文化遺產(chǎn)名錄,吸引著無數(shù)中外游客前來參觀,感受千年石窟的獨特魅力。

麥積山石窟地處甘肅省天水市,因其形似麥垛而得名,是“中國四大石窟”之一,也是世界文化遺產(chǎn)“絲綢之路:長安-天山廊道的路網(wǎng)”的遺產(chǎn)點之一。麥積山石窟的獨特之處在于,雕塑的人物形象更加貼近生活,充滿人間溫度。第133窟的小沙彌瞇著雙眼,嘴角上揚,天真爛漫“微微一笑”,觸動無數(shù)游客的心。

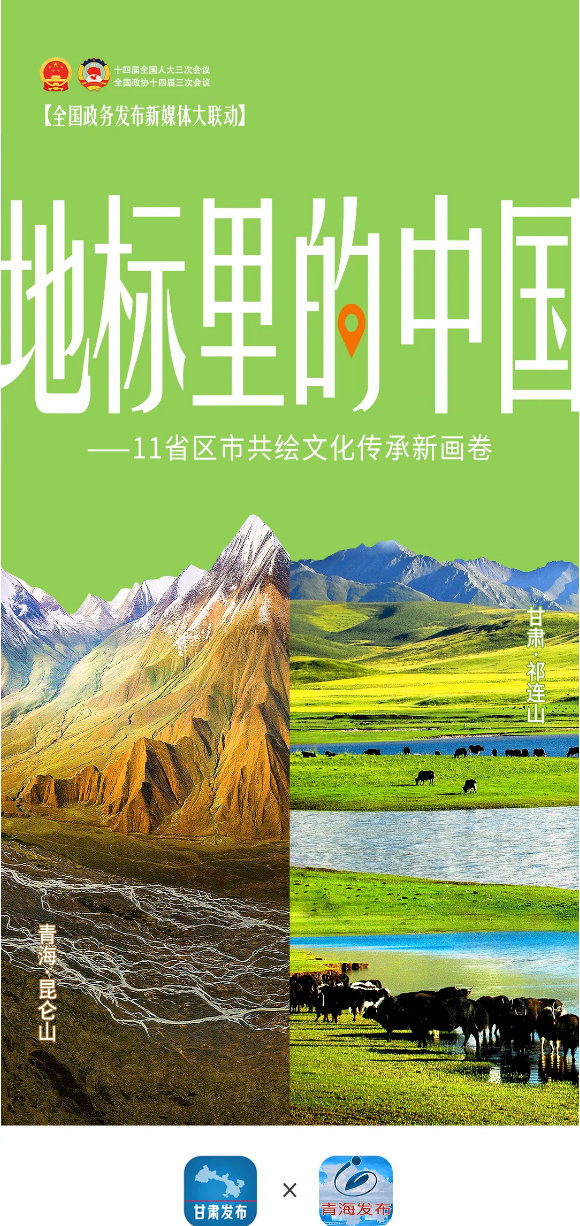

昆侖山是中華民族精神的象征,西起帕米爾高原,縱貫青海全境,延伸至四川,全長2500千米,平均海拔在5500米以上。在青海境內(nèi),昆侖山由三列平行的山脈組成,它們呈西北-東南走向,是柴達(dá)木盆地和青南高原的界山,也是青海省一條重要的地理分界線。

祁連山位于甘肅和青海境內(nèi),是兩省的界山。古時匈奴稱“天”為祁連,從河西走廊南望,陡峭高大的祁連山直插云霄。祁連山地處西北干旱區(qū),北邊是北山戈壁和巴丹吉林沙漠,南邊有柴達(dá)木干旱盆地,西邊是庫姆塔格沙漠,東邊有黃土高原。在祁連山的庇護(hù)下,河西走廊形成一個個綠洲城市,并產(chǎn)生了東西方文明交流的通道——絲綢之路。

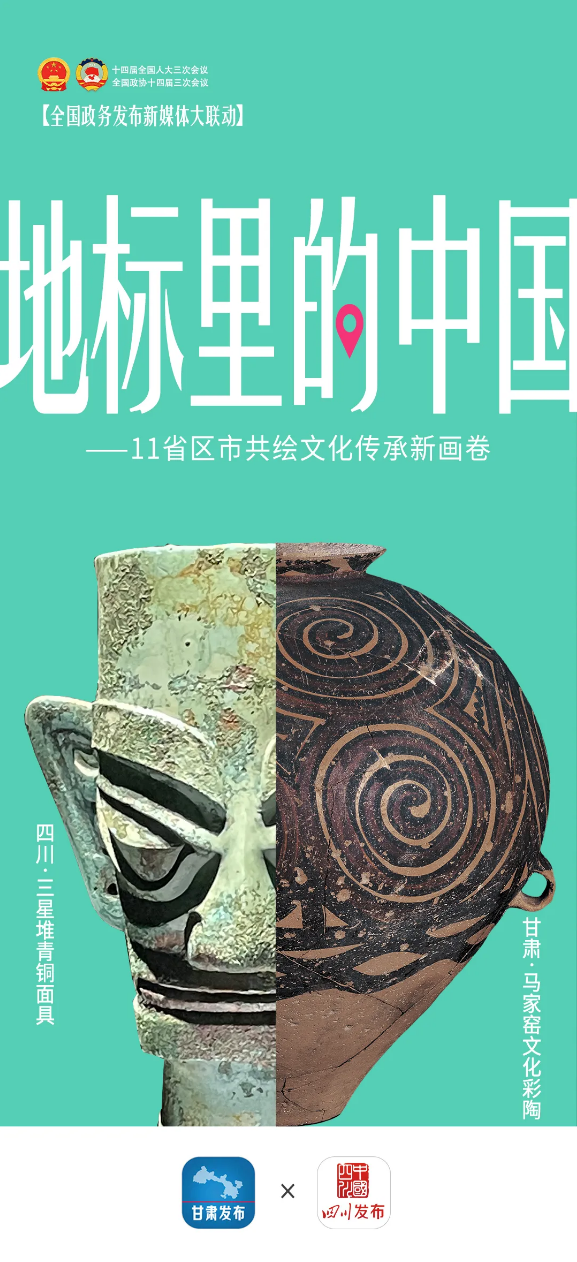

三星堆遺址位于四川德陽廣漢的鴨子河南岸,面積約12平方公里,年代距今4500年至2900年。遺址核心區(qū)域的三星堆古城址面積約3.6平方公里,已發(fā)現(xiàn)城墻、祭祀?yún)^(qū)、宮殿區(qū)等重要遺跡。從1927年三星堆發(fā)現(xiàn)玉石器開始,到1986年三星堆一、二號祭祀坑被發(fā)現(xiàn)“一醒驚天下”,再到2019年以來新發(fā)現(xiàn)三至八號祭祀坑,在國內(nèi)外再次引起強烈反響。2023年7月,博物館新館正式落成開放,建筑面積5.44萬平方米,是西南地區(qū)最大的遺址類博物館單體建筑。基本陳列以“三星堆:沉睡數(shù)千年 一醒驚天下”為題,分設(shè)“世紀(jì)逐夢”“巍然王都”“天地人神”三大展區(qū),共展出三星堆遺址出土的珍貴文物1500余件(套)。展陳通過形式多樣的表現(xiàn)手法,系統(tǒng)展示三星堆考古研究成果,彰顯三星堆作為多元一體中華文明重要組成部分的包容性與創(chuàng)新性,通過對古蜀人精神世界及其文化源流的解讀,表現(xiàn)中華民族共同的信仰與精神根脈。

馬家窯文化作為黃河上游最重要的考古學(xué)文化之一,距今約5000至4000年,分布在甘肅中南部地區(qū),黃河及其支流洮河、大夏河、湟水等流域。彩陶燒制發(fā)達(dá)是馬家窯文化顯著的特點,在我國所發(fā)現(xiàn)的所有彩陶文化中,馬家窯文化彩陶的比例是最高的,不僅是外彩,內(nèi)彩也特別發(fā)達(dá),圖案的時代特點十分鮮明。器型十分豐富,包括罐、盆、缽、壺、瓶等多種樣式。馬家窯文化彩陶的紋飾華麗典雅,圖案生動多變,展現(xiàn)了遠(yuǎn)古先民靈動多彩的生活圖景。常見的紋飾有水波紋、漩渦紋、網(wǎng)格紋、神人紋、鋸齒紋、幾何紋等。馬家窯文化彩陶不僅具有實用功能,還蘊含著豐富的文化內(nèi)涵。

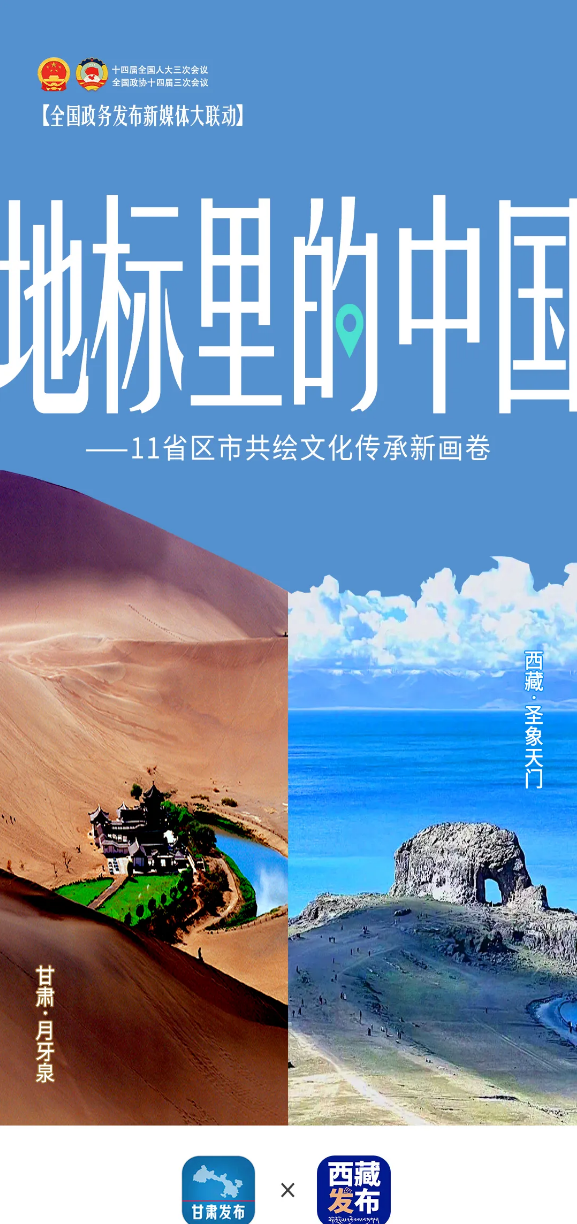

圣象天門位于西藏那曲市班戈縣境內(nèi),坐落于美麗的納木錯湖畔。它由一座形似大象汲水的小山的凸起巖石組成,這座小山高500余米,猶如一頭巨象在湖邊喝水,這便是“圣象”。而在石象的身體與象鼻之間,有一個經(jīng)過風(fēng)蝕、水蝕而形成的空洞,形似一個巨大的門,這便是“天門”。大自然用億萬年的時間精雕細(xì)琢,打造出這一藝術(shù)杰作。從遠(yuǎn)處望去,圣象天門與念青唐古拉山隔著湛藍(lán)的湖水相望,形成了一幅壯麗的自然畫卷。

月牙泉位于甘肅省敦煌市,因其形酷似一彎新月而得名,古稱沙井,又名藥泉,清代始稱月牙泉。泉在四面流沙的包圍中,千百年來不枯竭不渾濁,風(fēng)吹沙不落,“晴空萬里蔚藍(lán)天,美絕人寰月牙泉,銀山四面沙環(huán)抱,一池清水綠漪漣”,此景深得天地之韻律,造化之神奇,令人神醉情馳,被稱為“月泉曉澈”,是敦煌著名的八景之一。

從甘肅麥積山石窟到云南麗江古城

從甘肅中山橋到江西滕王閣

……

中國大地上的每一處地標(biāo)

都是民族精神的圖騰

這些跳動著文化脈搏的地標(biāo)

恰似一組組解碼文化自信的密鑰

它們不僅是歷史的見證者

更在新時代煥發(fā)出勃勃生機

文化傳承

從來不是博物館里的“靜止畫面”

而是每個中國人

用腳步丈量、用鏡頭記錄

用心靈共鳴的動態(tài)長卷

這個春天

讓我們以地標(biāo)為墨

以熱愛為筆

共同書寫屬于這個時代的中國故事

- 2025-02-27磨溝沿老字號扎根北美 最動人的文化交流 或許就藏在一碗飄香的東方美食中

- 2025-02-272024年甘肅省民營企業(yè)進(jìn)出口額達(dá)到272.92億元

- 2025-02-24慶陽瓜籽仁出口強勁增長 2024年達(dá)1.1億元

- 2025-02-17內(nèi)暢外聯(lián) 立體多元 綠色智慧 蘭州立體交通網(wǎng)鋪就高質(zhì)量發(fā)展快車道

西北角

西北角 中國甘肅網(wǎng)微信

中國甘肅網(wǎng)微信 微博甘肅

微博甘肅 學(xué)習(xí)強國

學(xué)習(xí)強國 今日頭條號

今日頭條號