《來古記》:關于一個村莊的純粹寫作

小魁

1920年左右,卡夫卡給女友的信中寫道:“我正在讀一本關于西藏的書。讀到對西藏邊境山中一個村落的描寫時,我的心突然痛楚起來。這個村莊在那里顯得那么孤零零,幾乎與世隔絕,離維也納那么遙遠。說到西藏離維也納很遠,這種想法我稱之為愚蠢。難道它真的很遠嗎?”

分別一年,陳莉莉回到支教過的西藏然烏鎮。在一個餐館,她端詳著身邊的孩子。一年前她還在村子里給他們上課,孩子長大了,都到鎮上上學。陳莉莉點了幾份炒菜,因地理因素,菜到了這兒就變得昂貴,成了稀缺。先上炒土豆絲,孩子們一搶而光,后上炒菜花,又一搶而光。如此吃相,孩子們也不好意思起來,喃喃說:“莉莉老師,你是不是覺得我們像豬啊?”

后來在北京,在一個私人場合,陳莉莉講了和孩子們吃飯的事情,我頓感疼痛,眼睛濕潤了,想起卡夫卡的疑問,方才明白,遙遠與否,誰又能真正地理解呢。陳莉莉把卡夫卡的疑問置于《來古記》的結尾處,算是借用了卡夫卡的疑問發問,但一樣沒有答案。

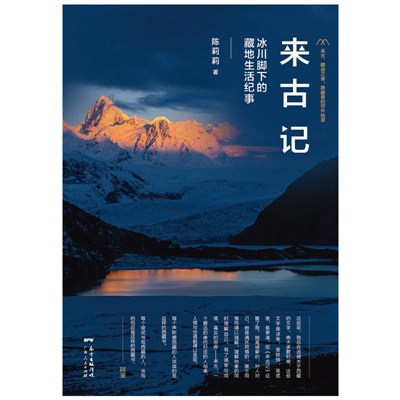

來古村的藏語意思是“隱秘的世外桃源”,它真的是一個理想之處:古老、鮮活、安靜、樸素。陳莉莉就住在學校里,她住的那間房子,窗外是冰川,樓下就是教室。

后來,一個內地的高級教師來旅游,自信地接過陳莉莉的課堂,滿懷熱誠,想給孩子們上一堂優秀的語文課。然而,她不會說藏語,孩子們不會說漢語,她強烈的表達欲,始終找不到聽眾,課堂變成了自言自語。

陳莉莉觸到了生命,開始反思。陳莉莉的寫作,是把視野投向每個鮮活的生命,盡可能地避免遺忘、忽略,用她的細膩講述青稞酒、酥油茶、當歸、蟲草、轉經筒、朝圣,還有老阿媽、卓嘎,等等。

老阿媽要去拉薩朝圣,陳莉莉去送保暖衣物和路上應急藥品。在村民擁宗家門口,她等到念經出來的老阿媽。

“月光下,我跟她說不同藥的作用以及怎么來吃,告訴她出門在外要多穿衣服,并把我找出來的厚衣服披在她身上。她伸手過來摸我的臉,又一次將她的額頭貼上來,再把我的額頭貼在她的額頭上。她把我攬在她的懷里,掉下來的眼淚,滴在了我的臉上。”

濃烈的情感之下,娓娓講述,這樣的文字,我讀了一遍又一遍。像許多藏民一樣,老阿媽不會說漢語,她也沒有說話,陳莉莉也說不出幾句完整的藏語。可能那就是那種最偉大的人類情感。甚至都可以想象,當老阿媽眼淚滴下,瞬間就消融了族群間的隔閡。

海拔4000米之上,有著怎樣的生活?也許太多人無法想象,那里太過遙遠,也過于寒冷。不僅如此,布達拉宮、寺廟、冰天雪地、牦牛等物體,成為不多的符號,覆蓋了眾人對藏地的認知。非常幸運,有了陳莉莉的寫作,它幾乎擊碎了最堅硬的壁壘,驅趕著干癟、貧乏的認知。

閱讀《來古記》,能看到,陳莉莉的生命與那片土地有著高度的契合。這樣說,主要是因為當陳莉莉“越來越被納入到他們的圈子里了”的時候,她竟還不能與當地人進行語言交流。不過也沒有什么關系,契合,就是一個平實、淡然的生命,遵循內心,尊重藏地的生活、生命,而這也給了她一種超越語言的特殊能力。如涓涓細流,她在那里生活、教學、做赤腳醫生(做一些簡單的救助工作),瑣碎、平常,每天也都忙忙碌碌。

語言本就不是人與人之間的阻礙,情感是生命中最純粹最有力量的東西,正是它,讓陳莉莉放松下來,融入了當地的生活,迅速地把一個陌生的漢族女子變為來古村的丁增卓瑪。

我更愿意把《來古記》看作一份純粹的記錄,因為,她的文字里有一種曖昧,可能這是陳莉莉的書寫更為珍貴的一個方面。

村子文化教育程度低、孩子不肯讀書,這是現實。在來古村的一年,陳莉莉自覺不自覺地也想改變它。因此,陳莉莉常去做家訪,想盡可能地把孩子從青稞地里拽出來。

故事是一種隱喻,可以理解為藏地孩子不喜歡讀書與熱愛自由之間的關系,也可以把火車駛來的遠方認為是藏族人向往著的無拘無束的生活,或者孩子只是向往,他也許更熱愛腳下的土地。這一切是曖昧的,沒有答案,就像卡夫卡的疑問一樣。陳莉莉敏感于此,也讓她的文字更為坦誠。

離開來古村后,每一年,陳莉莉都會返回村子,去看望孩子們,也一起吃個飯,聊聊分別后的日子。但在餐館吃飯的事情,讓陳莉莉很難過,她和孩子們的距離,那一瞬間,被拉得咫尺天涯,即使他們的關系已那樣親密。

另一方面,這樣的事情,也讓陳莉莉意識到,她和孩子們,和村莊的故事還沒有結束。她說,在結束城市生活后,還要回到來古村生活。

相關新聞

- 2020-07-29《希臘世界的藝術與考古》:展示希臘的細膩與生活

- 2020-07-29《來古記》:關于一個村莊的純粹寫作

- 2020-07-29孔尚任與《西團記》

- 2020-07-29高考語文卷里藏著的那些好書