魯迅與日本學者增田涉的交誼

1976年秋天,增田涉(左)與魯迅之子周海嬰(右)在日本仙臺會面,中間系本文作者,在為兩人當翻譯

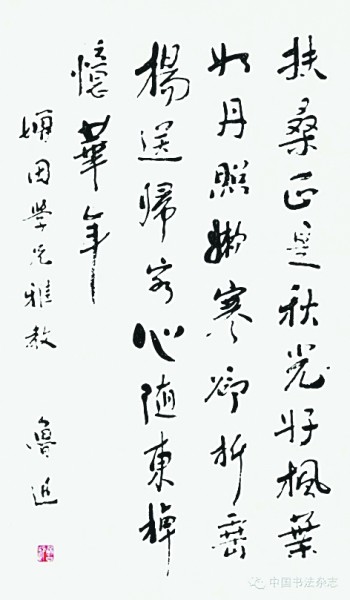

魯迅1931年12月題贈增田涉的辭別詩

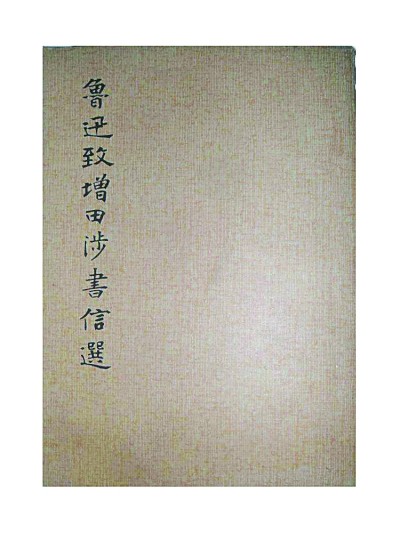

魯迅致增田涉書信選

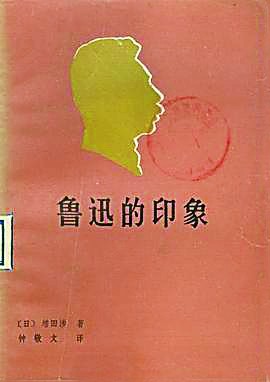

增田涉著《魯迅的印象》,鐘敬文譯

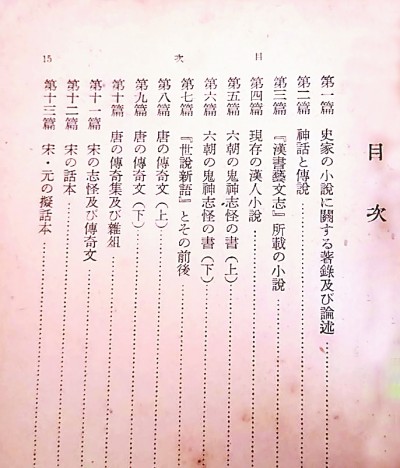

日本巖波書店出版的日文版《中國小說史略》目錄,增田涉譯

20世紀30年代,一位日本的年輕學者來到上海,連續數月單獨聆聽魯迅對《中國小說史略》的講解,使他后來成為這部經典學術著作的日文譯者,從而引起日本學術界的矚目,這位學者便是增田涉。增田涉受到魯迅的深刻影響,他不僅最早將《中國小說史略》完整地翻譯成日文,而且還是日本最早的《魯迅傳》的作者。兩人的交誼也成為中日文化交流史上的一段佳話。

魯迅與日本友人的交往,是中日兩國人民友好情誼的歷史見證,它構成了近代中日關系史中濃墨重彩的一筆。

魯迅年輕時到日本仙臺醫專留學,得到藤野嚴九郎先生格外的關照,一直銘記在心。而到了20世紀30年代,一位日本的年輕學者來到上海,連續數月單獨聆聽魯迅對《中國小說史略》的講解,使他后來成為這部經典學術著作的日文譯者,從而引起日本學術界的矚目,這位學者便是增田涉。

增田涉曾對我說,他曾經想過魯迅為什么會對一個來自日本的陌生年輕學者如此熱心進行指導,這也許跟魯迅在仙臺留學時受到藤野先生的悉心照顧不無關系。魯迅是以這種方式報答藤野先生的吧。他還說,魯迅晚年給日本朋友寫信時,多次提到藤野先生,打聽他的下落,但一直杳無音信。1934年,增田涉計劃出版《魯迅選集》時,曾寫信征求魯迅的意見,應該選哪些文章。魯迅回信說:選什么文章“請全權辦理”,“只有《藤野先生》一文,請譯出補進去”。這表明魯迅對他的這位日本老師情感之深。但魯迅與他的恩師藤野先生終究未能再取得聯系,成為永久的遺憾。

“他以一個和藹的長輩的態度接待我,使我受到了教益”

增田涉的名字進入我的視野,是20世紀50年代初期。我知道了他是魯迅的摯友,而且又是一位久負盛名的魯迅研究專家。

一次,在北京的舊書店我購到一本東京天正堂1938年6月出版的《中國小說史略》日文本,看到上面印著譯者的名字——增田涉,從此不僅對他產生了崇敬的心情,而且很想親自聽聽他是怎樣同魯迅相識和交往的。沒有想到,后來我在日本做光明日報和新華社記者期間,竟有兩次機會去拜訪增田先生。

第一次訪問他,是1973年夏,第二次是1976年3月。增田先生住在大阪府南部的忠岡町。我從大阪市乘郊區電車到忠岡町車站時,已是黃昏了。出了車站,往前走不遠,看到對面來了一位身穿和服的學者風度的老人。原來是增田先生接到電話后,怕我找不到,特意來迎接。他的熱忱和真摯,使我感動,頓時有一股熱流涌上心頭。

增田先生的住宅,在一條僻靜的街旁。房前栽有一排綠色灌木,使人感到頗有雅趣。增田先生把我們引進他的書房。這是一間日本式的房屋。房間的一側,向里伸出一塊地方,放著一張小書桌,增田先生平時就在這里寫作。房間里,案上、案邊、書柜和書架上堆滿了各種書刊和資料。

增田涉是日本島根縣人,1903年出生于瀕臨日本海的一個小鎮。他畢業于東京大學中國文學科,后來歷任島根大學、大阪市立大學、關西大學教授。

這次訪問,正值魯迅逝世40周年,他應我們的請求,憶述了他同魯迅的淵源和交往。

增田說,他1926年入東京大學文學部讀書時,有一位叫鹽谷溫的先生教中國小說史。這位先生以前出版過一本《中國文學概論講話》。他以這本書為底本,放在講臺上給學生講課。可是,一段時期過后,這位先生講起了大家從未聽過的內容。大家都感到納悶。有一天老師給他們看了一本書,說這就是講課內容的藍本。這本書就是魯迅的《中國小說史略》。“不過,那是50多年前的事,和現在不一樣,日本國內幾乎沒人知道魯迅的名字。”增田說,“我當時是個文學青年,對現代的中國作家多少有些關心,像魯迅的《吶喊》《彷徨》等買是買了,但很難讀懂。因為這些作品和古文不一樣,不理解現代漢語就看不懂。當時的大學雖有中國文學科,但現代漢語不是必修科目。由于這些原因,我只是模模糊糊地知道魯迅的名字,知道他是《中國小說史略》的作者。但對于作家、文學家魯迅不甚了解。”

增田說,大學畢業后他沒有馬上就業。因為在讀高中時就很崇拜小說家佐藤春夫,曾給他寫過信,還見過他,因此畢業后便到他那里去幫忙翻譯中國小說,兼做搜集資料的工作。當時以佐藤春夫名義發表的許多翻譯小說,實際上的譯者是增田涉。在佐藤春夫處的工作告一段落后,增田心想自己是專門學習和研究中國文學的,雖然沒有什么明確的目的,卻很想到中國去看看。他在父親的資助下,決心去上海,他覺得上海在當時的中國是最有魅力的城市。

1931年3月,增田涉從日本來到上海。他帶了佐藤春夫寫給內山完造的介紹信。佐藤春夫以前到中國時認識了在上海開書店的內山完造。增田到上海后,內山完造對他說,魯迅先生在上海,你要搞中國文學,可以跟魯迅先生學到很多東西。他還建議增田把《中國小說史略》譯成日文。增田聽說寫《中國小說史略》的魯迅先生就在上海,心想:“如果我能見到魯迅,真是千載難逢的好機會,我一定要從他那里學習一切,吸收一切。”

增田回憶說,內山完造告訴他,魯迅先生幾乎每天下午一點鐘左右到書店來。第二天,他瞅準了這個時間跑去,見到了魯迅先生。然而,第一次見面的情形,一點也記不起來了。第二天又在內山書店見面時,魯迅送給他一本《朝花夕拾》,并說要想了解中國的情況,先看看這本書。增田在宿舍里讀了《朝花夕拾》,第二天到內山書店跟魯迅見面,把不明白的地方提出來。后來魯迅又送給他一本散文詩《野草》。那時,他還不能完全理解內容,但感受到魯迅對舊中國強烈的憤怒之情。那時,增田28歲,魯迅51歲。

每日見面大約持續了一個星期。有一天,魯迅主動邀請增田到他家里去。增田說:“從這時起,我就每天到離內山書店不遠的先生寓所去。一般都是下午一點鐘左右在內山書店碰面,跟其他人閑聊一會兒,然后兩個人一塊兒上先生的家。魯迅和我并坐在書桌前,給我講解《中國小說史略》。我用日語逐字逐句地譯讀,遇到疑難問題譯不下去時,魯迅就用熟練的日語給我講述和解答。我邊聽邊做筆記。我提的問題不單單是詞句,也包括內容和當時的社會狀況,涉及當時中國發生的各種事情。”說到這里,增田興致勃勃地拿出他珍藏多年的《中國小說史略》1930年修訂本的底稿本。在這本1923年的初版鉛印的原本上,魯迅用毛筆增刪了多處,并且在第1頁上有魯迅為修訂本寫的《題記》手稿。魯迅給增田講解時使用的就是這個底稿本。魯迅向增田講完全書后,就把這個底稿本贈給了他。

增田說:“就是這樣,我每天從兩點左右學習到四五點鐘,占用魯迅的時間約3個小時,一直持續了3個月。講完《中國小說史略》后,魯迅接著又給我講了《吶喊》和《彷徨》。魯迅為我講解時所使用的兩本書,至今還保存在我身邊。”

這時,增田浸沉在往事的回憶中。他繼續說:“那時,魯迅家幾乎沒有什么客人。海嬰由保姆抱出去玩。夫人許廣平有時伏案抄寫什么或者做針線活。有時,許廣平先生來給我們沏茶、送點心,我們就休息一會兒。在休息的時候,隨便談談時事問題,我也問一些文學界的情況。有時時間太晚,先生總是說,今天有幾樣什么菜,一塊兒吃飯吧。一個星期平均要請我吃兩頓晚飯。有時,魯迅還帶我去看電影和展覽會。”“我跟先生接觸,絲毫沒有感覺他叫人害怕,也沒有感覺他使人拘謹。他以一個和藹的長輩的態度接待我,使我受到了教益。因為先生常常說些幽默的話,在先生的帶動下,我也說了些笑話。”他說,“在文章中見到的先生,看起來似乎很嚴厲、可怕,但那是因為政治壓迫很殘酷,生活很不自由的緣故。”

魯迅日記1931年7月17日記載:“十七日 晴。下午為增田君講《中國小說史略》畢。”增田回憶說,“當時我松了一口氣,我想魯迅先生更是松了一口氣。”增田一再對我說,“能親自受到魯迅先生的教誨,我是很感動的。”

“得悉譯稿已完成,至為快慰”

1931年12月,增田辭別魯迅,離開上海回國。返日后,增田開始從事《中國小說史略》的翻譯工作。在翻譯過程中,他遇到疑難問題就寫信詢問魯迅,而魯迅也十分盼望這本書能與日本讀者見面,便在回信中給他全力的幫助。從1932年1月到1936年10月魯迅逝世為止,那5年中每月平均約有兩次書信往來。增田在談話時拿出他珍藏的魯迅書簡和魯迅答復他提問的大量便箋。從這些書簡和便箋可以看出,對于增田提出的各種疑難問題,魯迅總是耐心詳細地解答,對一人一事的來歷,一字一句的含義,都詳加注釋,有時還繪圖示意。魯迅對《中國小說史略》和《吶喊》《彷徨》中某些誤譯都做了認真的改正。即使在病重時,魯迅解答增田的疑問,也從來一絲不茍。

《中國小說史略》是魯迅1920年至1924年在北京大學講授中國小說史的講義,于1923年、1924年分上下兩卷印行,1925年合訂成一冊,后來略有修正。《中國小說史略》用的是文言文,所以翻譯起來至為艱苦。對此魯迅是非常理解的。1933年5月20日魯迅致增田涉的信中說:“《中國小說史略》,如難以出版,就算了吧,如何?此書已舊,日本當前好像并不需要這類書。”9月24日的信又說:“現在出版《中國小說史略》不會落在時代后頭嗎?”但是,后來魯迅知道《中國小說史略》的翻譯有進展時,非常高興。他1934年5月18日在給增田的信中說:“得悉譯稿已完成,至為快慰,對你在這本乏味的原作上費了很大氣力,實在不勝慚愧,但不知有無出版的希望。”

1935年,《中國小說史略》終于由日本賽棱社出版了。魯迅為此于那年6月9日晚在燈下用流暢的日文書寫了日譯本的序言。序言中說,他聽到《中國小說史略》的日譯本已經到了出版的機運,“非常之高興”。

在序言中,魯迅回憶道:“大約四五年前罷,增田涉君幾乎每天到寓齋來商量這一本書,有時也縱談當時文壇的情形,很為愉快。那時候,我是還有這樣的余暇,而且也有再加研究的野心的。但光陰如駛,近來卻連一妻一子,也將為累,至于收集書籍之類,更成為身外的長物了。改訂《小說史略》的機緣,恐怕也未必有。所以恰如準備輟筆的老人,見了自己的全集的印成而高興一樣,我也因而高興的罷……”

魯迅還特別表示:“這一本書,不消說,是一本有著寂寞的命運的書,然而增田涉君排除困難,加以翻譯,賽棱社主三上于菟吉不顧利害,給它出版,這是和將這寂寞的書帶到書齋里去的讀者諸君,我都真心感謝的。”

對此,增田說:“魯迅為我講解《中國小說史略》花費了多少心血和時間啊!這部著作的翻譯工作只靠我一個人的力量是不行的,因此我曾要求以魯迅同我合作的名義出版,但魯迅沒有同意。可見魯迅是多么的謙虛!”

其實,魯迅的《中國小說史略》此前已經有人譯為日文,但沒有完成,都半途而廢。1924年,北京曾經發行過一本日文周刊《北京周報》,斷斷續續地翻譯介紹了很少一部分《中國小說史略》。這本周刊,是一個住在北京的日本人藤原鐮兄辦的。譯者雖未署名,但普遍認為是該刊總編輯丸山昏迷。這是《中國小說史略》第一次被譯成日文。后來,還有一位日本人辛島驍(跟增田涉是同學,他曾三次見過魯迅,一次是20世紀20年代在北京,還有兩次是在上海),他曾經組織一批同學動手翻譯《中國小說史略》,此事似乎魯迅也曾有耳聞,但由于辛島驍后來不研究中國古典文學而轉為研究現代文學,因此翻譯《中國小說史略》之事,也就作罷,不了了之。

增田涉之所以能成為《中國小說史略》的日文譯者,日本學術界認為是由于增田涉為人忠厚、誠實,對翻譯這本書充滿熱情和信心,態度十分認真,得到了魯迅的信任。當時,魯迅處于險境,他寄希望于年輕一代。盡管增田是來自異國的青年,但魯迅卻選擇了他,并把自己的思想傳給了他。

增田涉翻譯的日譯本《中國小說史略》經他本人修訂,于1941年11月,又由日本一家著名而權威的出版社——巖波書店出版了“文庫本”,但只出了兩分冊中的上冊,而沒有出下冊。我曾在東京神田的一家舊書店購得一本上冊,版權頁上還蓋有“涉”字圖章。就在那一次訪問增田涉時,增田告訴我,他想利用1976年的暑假把下冊完成。可惜他未能如愿,便在第二年逝世了。

“卻折垂柳送歸客,心隨東棹憶華年”

增田涉不僅是《中國小說史略》的譯者,而且還是日本最早的《魯迅傳》的作者。在同我們談話間,他從屋里拿出了一疊手稿,這疊用鋼筆寫在豎格紙上的手稿,便是《魯迅傳》。久遠的歲月,使紙張已經變成黃褐色。增田先生說,他在上海期間,一面到魯迅家中求教,一面搜集有關資料,寫出了這部《魯迅傳》。脫稿后,請魯迅過目,魯迅親筆改過幾處。說罷,增田先生隨手翻開一頁,指著一處,那上面寫著:“這時正是魯迅請我吃晚飯,在他家的飯廳里喝著老酒……他用手抓起一塊帶骨頭的咸肉,一邊啃一邊繼續說,‘在反清革命運動鼎盛的時候,我跟革命的山賊頗有些往來。山賊們吃肉,是拿出這么大的家伙(他用手做了一個比畫),你要是不把它全部吃掉,他們可要生氣哩。’”據增田說,魯迅曾在增田寫的原稿上做了修改。他說:“這里,‘山賊’二字前的‘革命的’這幾個字,就是魯迅親筆加上的。魯迅當時說,這‘山賊’還是加上‘革命的’為好。這里的‘山賊’,指的就是王金發。”王金發曾是反清的革命團體光復會的會員。

增田涉說,他之所以要寫《魯迅傳》,是因為他“被魯迅的性格所感動,要向日本介紹魯迅和中國的現實”。增田在與魯迅的接觸中,發現他時刻警惕著周邊發生的事,感受到“苦難的中國現代史”,并為他的“那種要披荊斬棘的使命感、勇氣和敢作敢為的精神”所感動,“感到他是一個了不起的人,是個偉大的人”。

這部《魯迅傳》后來發表在日本《改造》雜志1932年4月特別號上,以后又收到1935年6月巖波書店出版的佐藤春夫與增田涉合譯的《魯迅選集》的書后。增田涉的《魯迅傳》盡管不完善,但作為日本的中國文學研究者寫的第一部《魯迅傳》,而且又經過魯迅親自過目修改,無疑是非常珍貴的。

1936年夏,魯迅病重的消息傳到了日本。增田曾專程到上海探望魯迅。這在魯迅1936年7月的日記中也有記載:“六日 曇。下午須藤先生來注射。增田君來。晚……內山君來。又發熱。”“九日 晴,風,大熱……下午須藤先生來注射。晚增田君來辭行,贈以食品四種。”增田說,他萬萬沒有想到兩人的這次見面竟成了永訣。1936年10月,魯迅逝世的噩耗傳到日本時,增田涉正在故鄉島根縣,他簡直不敢相信是真的,因為他剛剛接到魯迅從上海發出的信。他心想魯迅逝世的消息可能是誤傳,便立即寫信詢問許廣平女士。不久便收到了回信,才知道那消息是確實的。原來,增田收到魯迅的最后一封信,是魯迅停止呼吸前5天寫的。增田說:“魯迅的逝世,對我這個直接受過魯迅教導的人來說,簡直像突然失去了一根重要支柱。”

據增田回憶,魯迅逝世后,“改造社”立即計劃出版《大魯迅全集》,當時增田也被該社用電報聘去擔任“企劃編輯”。由于魯迅先生是國民黨當局的死對頭,因此,在日本增田被視為左翼作家,特高警察時常到他的住處來。他們事前根本不通知,就突然闖進屋里,佯作無事地問這問那。增田說:“二次大戰末期,雜志的編輯者相繼被警察局抓去,他們出來后對我說,警察當局多方問你跟魯迅的關系,并忠告我要多加小心。但我回答說,魯迅是我師,而且我已翻譯了他的作品,現在無須回避。后來,戰爭結束,我也總算平安地過來了。如今,魯迅的作品,在日本擁有廣大讀者,初中和高中的國語教科書中也選用了。魯迅的不屈不撓的戰斗精神,正得到日本進步知識界的共鳴。”

我們的談話轉到對魯迅的評價時,增田說:“毛主席最深刻地理解和最高度地評價了魯迅。”“魯迅先生作為同舊勢力進行搏斗的偉大戰士,真正做到了‘生命不息,戰斗不止’。”增田接著說,“魯迅在加強日中兩國人民的友好方面也為我們樹立了典范。1931年我在上海時,正值日本軍國主義向中國東北地區進行侵略,中國人民奮起抵抗。魯迅明確地認為侵略中國的是日本軍事當局,而不是廣大人民。他堅持同日本人民友好交往。”

增田的房間里掛著一幅魯迅手跡的立軸。上面寫著:

扶桑正是秋光好,

楓葉如丹照嫩寒。

卻折垂柳送歸客,

心隨東棹憶華年。

增田說:“這是我1931年12月辭別魯迅時,魯迅送給我的。這首詩充滿了魯迅對日本人民深厚的友好感情。”是的,魯迅當年在日本留學時,藤野先生對這位來自中國的青年表達了殷切的希望與惜別;如今,在中國,一位當代的偉大革命文學家對一位日本青年也寄予殷切的希望與惜別之情。

增田回憶,1936年他第二次去上海時,魯迅曾表示過他很想重訪年輕時留過學的日本,特別想重游仙臺。仙臺是先生青年時代做學生學習過的地方,盡管只待了一年半多一點的時間,但青年時代的印象一定是銘刻在他心上的。增田說:“魯迅思念仙臺,思念他的老師藤野先生。而仙臺人民同樣地愛戴魯迅,他們為魯迅建立紀念碑,舉行了各種活動。”魯迅還希望上東京的“丸善”書店去看看。魯迅青年時代在日本時,經常上“丸善”去,從那里吸收了世界的文學和美術知識,所以他一直到晚年還從“丸善”郵購書刊。這家專門出售西洋書的書店一直使魯迅向往。

“魯迅增田情誼深,交流兩地春”

1976年秋,在魯迅年輕時的求學地——日本東北仙臺舉辦紀念魯迅誕辰95周年、逝世40周年展覽會。增田涉作為魯迅的老朋友,專程從關西來到仙臺。他見到周海嬰感到格外親切。當時,我也在現場,為他們當翻譯。

海嬰說:“先生的事,我早有耳聞,今天能夠在這里見到,是我一大收獲。”增田說:“我也特別高興。我在上海見到您,那時您還很小。”

增田涉和周海嬰二人都應邀出席了日本東北電視臺舉行的座談會。增田深情地回憶了20世紀30年代在上海受到魯迅先生親自教導的情景,并親切地談起對當時只有兩歲的海嬰的印象。他說:“從那時起,轉眼已經40多年過去了,國際形勢發生了巨大變化。正像魯迅先生當年預言的那樣,日中兩國人民的友誼在新的歷史條件下日益發展。”在座談會上,二人回憶過去,展望未來,都很激動。

增田強調說:“我們一定要繼承魯迅先生的遺志,進一步加深日中兩國人民的相互了解和友好關系。”

周海嬰說,“我父親直到晚年,在上海居住的時候,多次談到他想來日本舊地重游的愿望。這一愿望,我父親生前未能實現。今天,介紹魯迅戰斗一生的展覽會成功地在日本開幕。我總感到父親好像就在我們身邊,仿佛來到我們中間,和朋友們重敘友誼一樣。我這次是踏著父親的足跡來到仙臺的。我看到,中日友好的洪流越來越洶涌澎湃。我父親如果能看到今天這些情景,該會多么高興啊!”

半年后,1977年3月10日下午,日中文化交流協會的佐藤純子女士打電話告訴了我們一個不幸的消息:增田涉先生這一天出席同是著名的魯迅研究家竹內好先生的葬禮,在致悼詞時突然倒下,雖然急送到慶應醫院,但搶救無效,不幸故去。據說,增田先生頭一天晚上住在千葉的女兒家,為寫悼詞,到午夜才睡下。

我們聞訊趕到醫院,看到增田先生安靜地躺在床上。我們懷著沉痛的心情瞻仰了先生的遺容,并向他的親友表示了衷心的哀悼。我們按日本習慣,用棉花蘸著清水,送到先生遺體唇邊,濕潤一下。這水,日語叫“末期之水”。

萬萬沒想到,28年后的2005年7月我訪問日本時,在島根縣松江市突然聽導游介紹說附近的小鎮鹿島是增田涉的出生地,那里的歷史民俗資料館內設有“增田涉紀念室”。我們立即改變訪問日程,臨時增加了參觀項目,驅車前往歷史民俗資料館。館內收藏有58封魯迅致增田涉的信以及魯迅題詩的真跡:“扶桑正是秋光好,楓葉如丹照嫰寒。卻折垂楊送歸客,心隨東棹憶華年。”

這一切,仿佛再現了20世紀30年代魯迅與增田涉建立的真摯友誼,而對于我來,就像與久別的老友增田涉重逢似的激動不已。我當即做漢俳一首,以作紀念:

跨海飛鴻頻,

魯迅増田情誼深,

交流兩地春。

(作者:劉德有,系原文化部副部長)

相關新聞

- 2020-08-17系統梳理中國紅十字運動發展歷程 ——《中國紅十字運動通史》簡評

- 2020-08-14百年《辭海》更新第七版,留下歷史和時代足跡

- 2020-08-14直播賣書,圖書圈能否開啟“破圈”之旅?

- 2020-08-14講好中國故事 “中華優秀傳統文化傳承系列”圖書在滬發布