當醫者成為時代的偶像

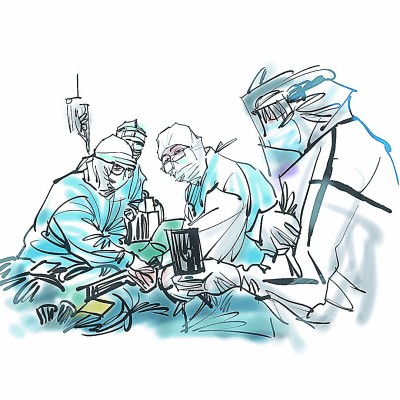

醫生在搶救新冠患者 郭紅松繪

從2018年開始設立的中國醫師節,是全社會向醫務人員的一次集體致敬。在這個特殊的年份,《鐘南山:蒼生在上》《大醫張伯禮——抗“疫”一線報道紀實》《查醫生援鄂日記》《抗疫家書》等一系列記錄抗疫一線醫務工作者事跡的圖書先后問世,當然也是向他們致敬。在致敬的同時,從他們的成長經歷、從醫故事中,我們無疑也會受到鼓舞,有所感觸——生命來之不易,健康來之不易。

從扁鵲、華佗,到孫思邈、李時珍,中國歷代都不乏名醫,有的還被奉作神醫、藥圣。他們既被視為行業的師祖,也廣受百姓的景仰。宋人范仲淹留下了“不為良相,則為良醫”的典故。“學而優則仕”是大多數古代讀書人的人生理想,把步入仕途與懸壺濟世并舉為實現人生價值的兩條道路,醫生這個職業在人們心目中的地位可見一斑。雖然有人對這個典故的真實性存有疑問,但并不影響其被廣泛接受和傳播。相比于現代,在古代的醫療條件下,醫生本人的經驗與判斷,對于疾病的治療起著更為決定性的作用,一人染疾,一個家庭、一個家族乃至一個國家的命運可能都會因此而發生改變。從這個意義上說,醫療水平對于社會歷史的走向也會產生重要影響,良醫的價值并不遜色于良相。

當代社會,一個人自打在娘胎里孕育時起,就頻繁進出醫院,接受醫務人員的檢視與呵護。此后,吃五谷雜糧,經風吹雨打,難免頭疼腦熱,還是得求醫問藥。我們為自己的健康奔走,為親人、朋友的病痛擔憂,直至生命最后時刻,再次回到人生的起點,那些身著白衣的人們,始終在我們身邊陪伴著,護佑著。無論他們是慈眉善目、噓寒問暖,還是打疫苗時舉著針管嚇哭了孩子,無論他們是體貼溫柔、無微不至,還是從血管里抽出一管紅彤彤的液體讓人不敢直視,對于那些竭盡所能治病救人的醫務工作者,我們總是心存感激。

人生理想、人生價值的實現,往往需要以健康的身體為前提。越重視生命的價值,就會越珍視醫務工作者的付出。特別是當新冠肺炎疫情肆虐之時,成千上萬個個體的病痛疊加成為前所未有的公共衛生事件,人們關注的焦點不是娛樂八卦、家長里短,而是病房里等待救治的骨肉同胞,是如何阻止疫情蔓延,當然,還有那些沖鋒在前的醫務工作者。面對未知的病毒,鐘南山、張伯禮、張定宇、陳薇等眾多醫務工作者,走上前線,憑借精湛的醫術、奉獻的精神,同時間賽跑,與病魔較量。鐘南山84歲,張伯禮72歲,張定宇身患漸凍癥,陳薇投身疫苗研發……他們的金句在網上網下流傳,他們的事跡為人們津津樂道。他們醫病療傷,幫助一個個患者治愈出院;他們提供防護指導,讓更多的人免遭傳染;他們也帶來心靈的慰藉,讓我們遠離恐慌,從容應對;他們也帶來精神的力量,讓我們珍愛生命,奮力前行。

他們是醫生,也是榜樣;他們守護著我們的身體,也滌蕩著我們的靈魂。很多人想了解他們的故事,這就是時代的需要。“文變染乎世情,興廢系乎時序”,“文章合為時而著,歌詩合為事而作”,對于文章與時代的關系,古人早就有過許多精辟的論述,但有時因為反復地聽、反復地說,反而就不會特別認真地去思考這些話的意義,對于什么是好文章、什么是差文章,什么是有價值的文章、什么是無聊的文章,往往失去了判斷的能力。新冠肺炎疫情讓我們更真切地明白,什么是最重要的,什么是我們最需要的。

從這些記錄抗疫一線醫務工作者事跡的圖書中,我們讀到的不僅是他們參與救治和疫情防控的過程,還有他們的克服困難、一路前行的成長歷程。若在平常,他們的故事或許顯得有些平常、平淡;但現在,我們能從平常、平淡中感受到那種持之以恒的力量,能從平常、平淡中讀出精神的力量——他們本是平凡的人,因為有了治病救人的理想,不懈努力,終有善果。無論是設立醫師節,還是閱讀他們的故事,都是在向醫務人員致敬。向他們致敬,其實也是向生命致敬。

(作者:杜 羽,系本報編輯)