從《六經》到《四書》——宋代儒家新經典體系的建立

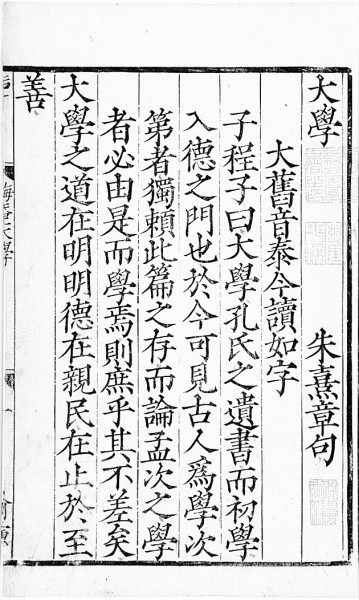

朱熹《大學章句集注》 資料圖片

如果從學術形態原始意義而言,儒學最初有三種形態:六經之學、諸子之學、傳記之學。“六經”是儒家整理的三代先王治理國家的政典文獻,諸子是春秋戰國時期儒家學者的講學記錄,傳記是歷代儒家學者對六經的傳述闡發。六經、諸子、傳記區別明顯,不僅文獻形態不同,學術地位也有極大差別。一般而言,六經地位最高、時間最早,傳記地位次之,諸子地位又次之。

但是,儒學史上的《論語》《大學》《中庸》《孟子》“四書”,其學術形態先后發生過很大變化。春秋戰國時期,“四書”原初是孔子、曾子、子思、孟子從事民間講學之“語”的記錄,是他們“自六經以外立說者”的諸子之學。由于儒家諸子往往以三代先王的政典文獻為創造思想的依據,他們個人講學離不開“六經”之學,因此到了兩漢經學時代,《論語》《大學》《中庸》《孟子》均轉化為“六經”的傳記之學。到了兩宋時期,在儒學復興和重建的大背景下,《論語》《大學》《中庸》《孟子》受到特別重視,發展成為與“六經”地位同等甚至更高的“四書”之學。可見,“四書”在不同歷史時期,曾經先后呈現為諸子之學、傳記之學與新經典體系的不同形態。

本來,儒家經典是一個開放的體系,兩漢到唐宋的儒家經典體系,就從“五經”拓展為“七經”“九經”“十三經”,《論語》《大學》《中庸》《孟子》早就以不同形式進入這一經典體系。但是,南宋淳熙九年(1182),朱熹將“四書”合集并注釋,完成了《四書章句集注》新經典體系與新儒學形態的建構。此后,中國經學史上出現了一個與《五經》系統并列甚至更加重要的《四書》系統,后世開始將專門訓釋《四書》的經學著作稱為《四書》學,并影響到中國傳統的知識分類與學術科目。《明史·藝文志》專立《四書》一門,進一步確立了《四書》學在傳統知識系統中的獨立地位。清代乾隆年的《四庫全書總目》,在經部中立《四書》類,將此前歷代學者對《論語》《大學》《中庸》《孟子》的注解之作歸類其中。

學術史之所以將《論語》《大學》《中庸》《孟子》獨立結集而形成的《四書》體系,看作是宋學型新經典體系,肯定這是一個新經典時代的到來,原因如下。首先從文獻形式上看,這完全是一個以先秦諸子學為主體的經典體系,它們的創作時代與主體均不同,“六經”源于上古時期的“先王”,“四書”源于軸心文明時代的“士人”。其次從文獻的思想內容來看,“六經”原本是三代先王之治的政典,其思想旨趣是禮樂刑政的政制治術;“四書”是孔孟之道的心性之學,其思想旨趣是完成“天下有道”的人文教化。特別是宋儒對《四書》體系又作出了全新的詮釋,在此經典體系的基礎上建構了一套道中庸而又極高明的思想體系。此后,《四書》體系成為新文明體系的核心經典,取代了《五經》體系作為核心經典的地位,不僅成為宋學的標志性經典體系,也完成了中國儒學史的重大轉型。

當然,《四書》體系的建立有一個漸進的過程。北宋時期,《論語》《大學》《中庸》《孟子》這幾部儒家文獻被看作是與《六經》同等重要的經典,越來越受到學者們的關注和重視。如這一時期《孟子》地位進一步升格,出現了《孟子》由諸子變為經典的升格運動。宋儒將《大學》《中庸》從原來的《禮記》中抽出,對它們作出重新詮釋,使其思想內容發生了重大變化。在整個北宋時期,《論語》《大學》《中庸》《孟子》成為宋代儒家學者抵御釋老、復興儒學、建構新儒學體系的最重要的思想學術資源。到了南宋,理學思潮走向集大成階段,以《四書》學為代表的新經典體系也在這個時期完全定型。朱熹是理學集大成的完成者,同時也是第一位正式將《大學》《論語》《孟子》《中庸》結集的學者,他編撰了以《四書章句集注》為代表的一系列《四書》學著作,從而奠定了與原來的《五經》學體系并列的一套新經典體系即《四書》學,推動了中國經學史、儒學史、學術史的重大轉型。

盡管這些文獻典籍的元典文本并沒有發生變化,但是,宋儒奠定的《四書》體系與原來單篇的《大學》《論語》《孟子》《中庸》的意義是不同的。譬如《大學》《中庸》來自《禮記》,而《禮記》一書早在唐代就立于學官,成為“九經”之一。但是,漢唐時期《大學》《中庸》在《禮記》中,其實是被納入以先王治理為目標的《六經》體系,而宋明時期《大學》《中庸》在理學思想中,其實是納入以儒家諸子“為己之學”為目標的《四書》體系。經過宋儒關于天理論、心性論、工夫論的經典詮釋之后,其思想體系也發生了根本性變化和發展。所以《四庫全書總目提要》的《經部》對二者的區別有一個特別的說明:“訓釋《大學》《中庸》者,《千頃堂書目》仍入‘禮類’,今并移入《四書》,以所解者《四書》之《大學》《中庸》非《禮記》之《大學》《中庸》。學問各有淵源,不必強合也。”為什么會發生這么重大的變化呢?

首先,《四書》學的出現體現了中國學術史的一個重大變化。兩漢經學階段,《六經》在中國學術史上獲得了至高無上的崇高地位,早期儒家的諸子與傳記,均只是學習《六經》之學的路徑、手段,《六經》元典才是學問的終極目的。但是,《四書》產生后,《六經》之學至高無上的地位發生了變化,讀書人首先以《四書》為本,以《四書》的義理去貫通《五經》之學。二程提出:“學者當以《論語》《孟子》為本。”他們凸顯了《論語》《孟子》在儒家經典體系中“為本”的重要地位。他們進一步解釋《六經》與《四書》的關系時,強調《四書》更加重要與優先的地位。二程說:“且先讀《論語》《孟子》,更讀一經,然后《春秋》,先識得個義理,方可看《春秋》。《春秋》以何為準?無如《中庸》。”朱熹將《大學》《論語》《孟子》《中庸》結集之后,也是更加強調《四書》體系在整個儒家經典義理系統中的奠基地位和核心地位。朱熹說:“必使之用力乎《大學》《論語》《中庸》《孟子》之言,然后及乎《六經》。蓋其難易遠近大小之序,固如此而不可亂也。”“《語》《孟》《中庸》《大學》是熟飯,看其它經,是打禾為飯。”“四書”為什么是“熟飯”?因為它們直接集中了全部的天地萬物之理,他說:“《大學》《中庸》《語》《孟》四書,道理粲然。人只是不去看。若理會得此四書,何書不可讀!何理不可究!何事不可處!”與此不同的是,《六經》之義理與宋代人有“隔”,他說:“《詩》《書》是隔一重兩重說,《易》《春秋》是隔三重四重說。”可見,朱熹不僅重視“四書”,而且認為其重要性要超過“六經”。

其次,體現出中國思想體系的重大變化。《六經》與《四書》不僅僅是經典體系的差別,更是思想主體、思想觀念的重大差別。《六經》的思想體系是以禮為本。司馬遷在《史記·孔子世家》中,對孔子為了復興西周禮樂文明而編《六經》的過程作了論述。而《禮記·經解》一文,認為《六經》之教的目的就是禮教和禮治。南朝皇侃因此說:“六經其教雖異,總以禮為本。”如果說《六經》系統是以禮為本的話,那么《四書》系統則是以仁為本。孔子及早期儒家的《四書》體系,主要是一個以“仁”為中心的思想體系,既包括志士仁人的人格精神,也包括仁民愛眾的人道秩序。孔子認為禮的社會秩序的實現,必須建立在個人具有內在仁德的基礎之上。應該說,儒家的《六經》體系與《四書》體系是互補的,即《六經》的禮樂政制思想與《四書》的仁義道德思想是一種互補關系。但是,《六經》體系與《四書》體系的差別也是十分明顯的。漢儒重視《六經》之學的研究,故而強調以禮為本的外王之術,將《六經》之學與國家治理、典章制度緊密結合起來,強調學術直接為漢唐政治服務。宋儒重視《四書》學研究,故而強調重視以仁為本的內圣之道。從漢學的《六經》學演變為宋學的《四書》學,體現出中國思想史的重大變革。

(作者:朱漢民,系湖南大學岳麓書院教授。本文系國家社科基金重大項目“宋學源流”[19ZDA028]階段性成果)

相關新聞

- 2020-10-12大型中華藝術圖冊《中國民藝館》將推出英文版

- 2020-10-10我國公共圖書館去年平均每天發放借書證二十三萬多個 圖書館里人氣旺(新數據 新看點)

- 2020-10-10武漢“90后”“書醫”:妙手補書 與古籍對話

- 2020-10-10馮驥才重歸寫作 新作《藝術家們》蘊含“理想光芒”