讀馮驥才《文雄畫杰》:別樣風情 亦文亦畫

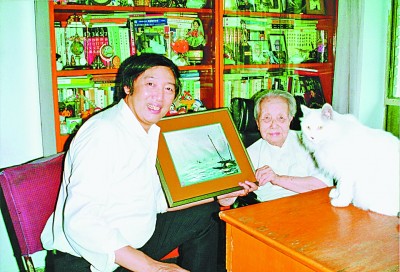

馮驥才送給冰心老人一幅小畫,名為《大海》。選自《文雄畫杰》

和馮驥才先生一樣,對于作家的繪畫和畫家的文字我總是懷有偏愛。王維、蘇軾、黃庭堅、唐寅、鄭板橋、張大千、潘天壽、蘇曼殊、沈從文、汪曾祺、張愛玲、凌叔華、豐子愷、歌德、雨果、紀伯倫、卡夫卡、普希金、果戈理、托爾斯泰、泰戈爾、羅丹、梵·高、畢莎羅……古今中外文學藝術史上,亦文亦畫的作家和留下文字的畫家能夠拉出一長串的名單,較之于純粹的作家或畫家,他們的作品呈現出了別樣的風致與情懷。

書畫同源,文學與繪畫亦有著天然的關聯,是藝術家表達內在自我相互補充、各有姿彩的兩個不同的出口和途徑,正如畫家出身的馮驥才深感文字和繪畫于他缺一不可,合在一起才是完整的自己,藝術家將旺盛的激情與能量揮灑于兩種乃至多種藝術形式之間,在同一個藝術家身上表現出兩種乃至多種卓然不群的藝術才華,獲得兩種乃至多種不同凡響的藝術造詣,在文學家和藝術家中屢見不鮮。

在《文雄畫杰》一書中,亦文亦畫的馮驥才記錄與自己有交情往來的“文雄”,亦回憶因緣際會中與自己結識的“畫杰”,更“用畫家的眼睛看作家,用作家的心靈感知畫家”,對兼寫帶畫的藝術家保留了一份獨特的偏愛。他以作家的情感和畫家的筆觸,從藝術家的性格、氣質、命運、家庭、生活乃至習慣、嗜好種種細節與小節中去詮釋其藝術的獨特性,在文學和藝術之外,觸摸到更深一層的人文品質和人文關懷。

馮驥才以與眾不同的視角解讀梵·高,懷著深切的悲憫解讀羅丹與克洛岱爾、托爾斯泰和索菲亞,從人性的角度還原藝術和藝術家的生活與情感。他驅車深入阿爾,體會一個多世紀以前,初到此地的梵·高懷著怎樣“空前的喜悅”領略到萬物通透的、燦爛的、蓬勃的生命本質,駐足《奧維爾的教堂》《有杉樹的道路》和《塞維爾的茅屋》前,感受藝術家徹底的自由和本真的自我,透過《向日葵》那“吸滿陽光而茁壯開放的粗大花朵”,他看到內在的梵·高于絢爛中抵達極致。

在羅丹的《吻》《情人的手》《晨曦》和克洛岱爾的《羅丹像》中,他看到澎湃的激情、燃燒的石頭和跳脫了雕塑、超越了藝術的生命氣息。在《沙恭達羅》和《永恒的偶像》中,他看到真摯的情愛和唏噓的命運。他到藝術家的故居去感受和尋找,在那里,他看到“羅丹用泥土描述他撫摸過的美麗的肉體,以石膏再現那些熾烈乃至發狂的情感,用黝黑而發亮的銅張揚他勃發的雄性,并放縱石頭去想象浪漫和情愛。這些雕塑是他愛情的記錄,也是愛情的夢想。”藝術家的所愛終雖不幸地于瘋人院中了卻了自己的一生,但卻借由藝術家的作品,永久地與藝術家的藝術熔化在了一起。這些作品,因著亙古的人性散發著不息的生命活力,“而真正偉大的藝術,都是作品加上他全部的生命”。

馮驥才以深厚的情義回憶故友新交,以細膩的情感鐫刻、銘記。開篇的《茅盾老人》和送行冰心的《致大海》,均帶著深切的真情和由衷的懷念。他敬重茅盾,只因僅有一面之緣、曾為自己的長篇小說題寫書名的茅盾,曾于特殊的年代里給予文學青年的他以特別的支持、肯定與關照,使他在迷茫的歲月里拋開顧慮,堅定信心。他追憶“冰心老太太”,哀思中透著一如往昔的俏皮與幽默,是因為他仿佛看到這位慈祥的老太太猶在眼前,跟他打趣,逗樂,給他以母親般的關愛、教導與叮嚀。他感念文學道路上給予他特別愛惜與關照的韋君宜,因為在他看來,認識韋君宜“幾乎是一種命運”。“如果我沒有遇到韋君宜,我以后的文學可能完全是另一個樣子。”晚年住院的孫犁聽說他來“兩點鐘就開始等著了”,也將他感動得一塌糊涂,使他發出“愛在文章外,便在文章中”的感慨。是啊,“還有什么比愛、比真誠、比善良的情感更動人嗎?”

文友畫伴,切磋砥礪。馮驥才特別擅長從藝術家的日常中發現藝術家的真實本色,通過自身感悟汲取文學和藝術的精神養料,他看到莫言書法更較于其文字的直接與本真,看到賈平凹的畫憨氣中有靈氣,也感受到吳冠中畫中的視覺靈感,韓美林“瞬息萬變的創造”呈現在他眼前的,則是一個“最陽光的畫家”。相熏互染,彼此照亮。從醫生契訶夫身上,他看到“真正的文學都是從時代的痛苦和黑暗的深處誕生出來的”。透過阿赫瑪托娃的不幸遭際,他感慨“苦難出詩人,憤怒出詩人,壓抑出詩人,歡樂只能唱出歌來”。而真正的熱愛來自內心的渴望,“一個有多種才能的人,如果他動用他所具備的第二種才能時,一定源自內心的渴望”。這才有了眾多文學大師或繪畫大家的“另一支筆”,使他們在“第一支筆”之外,勾畫出自我內在深處或沉郁或明亮,或高亢或黯然的心靈風景。(作者:陳艷敏)

相關新聞

- 2020-10-12“北京作家日”助力文學作品走出去

- 2020-10-12諾獎新貴,再次上海出版:世紀文景為何要引入冷門作家

- 2020-10-12“不服老”作家劉心武的敘事探險

- 2020-10-102020童博會開幕 4萬冊好書聚一堂