尋尋覓覓 總覺得有義務為古書續命

書樓尋訪是藏書家韋力文化尋訪的起源,以書樓為始,慢慢延展到其他門類的“尋覓”。在韋力的觀念中,尋訪藏書樓,是為紀念先賢,“我們民族的文脈相傳靠的是文字,而書是文字的載體,可以說我們今天所知道的一切都來自于書。書有賴于藏書家的歷代保護,如果沒有他們,我們很可能對我們的上古史一無所知,這就是藏書家的功勞。”

近日,韋力的《書院尋蹤》和《書樓探蹤——江蘇卷》相繼出版。身為當代藏書家的韋力,致敬先賢的方式始終是腳步丈量加以勤奮閱讀和書寫。

實際上,他深切地了解“找到了又能怎樣?沒有一座書樓或書院保持原樣,書不在了,主人也早已不在了”,但是通過尋訪所找來的那樣一種精神寄托,比尋訪本身更具穿透力的意義。在此基礎上,尋到和尋不到,其結果都是一樣。

書與地址 別再讓后人找得這么費事

韋力的書樓尋訪開始于1999年,至今已過20年,最初的動機在于偶然看到的一本讀書類雜志。這本雜志每期封二以圖片加文字方式介紹一處古代藏書樓,韋力看到的那一期介紹揚州某處書樓,碰巧他曾參觀過。他發現雜志上的描述和所配圖片都有出入,作者他恰好認識,一問才知,作者并未去過,所發照片也是在某處看到。這件事激發了韋力,他想知道古代其他書樓的樣貌,想到實地探訪,想使之后的資料匯編不再出現這樣的錯訛。

動機初具,尋訪卻并不是說走就走的旅行。韋力回憶,開始的尋訪很難,首先難在查找地點,“20年前沒有網絡,找相關信息只能通過閱讀前人的文章,再查藏書史上的相關記載。但是古代的記載很多只模糊地說一下,并不說具體在哪。即使說了在哪,有的古代地名跟今天也是兩碼事。”

在前人的字字句句中摸索到書樓的模糊信息后,為了找到確切地點,韋力與當地地名辦聯系,“問他們這個地方還有沒有,如果有的話古代的地址對應今天的什么地方。”但通過這種方法能找到的還是少數。韋力想到的另一種方法是查找方志,他發現各地地方志明賢類欄目中會記載一些當地藏書家的情況。經過一番折騰后查到的線索,韋力將之做成表格,便是他最初尋訪之路的指引。

那時韋力還在上班,尋訪多利用出差空余或假日閑暇,要尋訪的書樓有的未開放,有的已變成民居,很多都難以進入。為此,他想盡了辦法,而當時,他并沒有計劃此事能進行多少年。而尋訪的方式,從找人幫忙、結伴同行到獨自上路,也是幾經變化。

每次尋訪,無論白天多么疲憊,韋力都會在晚上抓緊記錄下當天的所見所聞,記載的一個目的就是“我找得這么難,讓今后尋找的人別再這么費事。”之后他會再將細節、方位、具體地點等在文章中寫出,希望讀到的后來者能得到一些尋找的便利。

書與惡狗 最好找到當地朋友幫忙

出門找人幫忙搭人情效率又低,被這個問題困擾,韋力決定減少向朋友求助,盡量自己走。

第一趟自己跑,天津一位藏書家陳景林自告奮勇同行。韋力想也好,第一次沒有經驗,兩人結伴有事好商量。但陳景林也是頭一次。那次他們去了浙江,坐綠皮慢火車。韋力回憶,當時出租車很少,偏僻的鄉村里更沒有,他們兩個人下火車后要想各種辦法換車。

第一次坐上開往鄉下的招手即停中巴車,就令韋力目瞪口呆,“因為車到中途忽然趕上來一群鴨子,站得整個過道上都是。我從來沒見過人畜同車,驚得說不出話,只好抱著自己的包忍著。”

到偏遠的地方后回城也難,長途車一天一班,錯過便只能住下來。韋力和陳景林了解到村里只有一家旅店,是由一個鄉辦工廠改造的。旅店挺大,有兩層樓,當天只有他們兩位客人。兩個人一人住一間,也頗為愜意。不想睡到半夜,突然被吵鬧聲吵醒。韋力趕忙起床扒門一聽,分辨出是幾個鄉民尋釁滋事。“店主勸不住他們,那幾個人就上樓來了,一間屋一間屋地推開門看。”

韋力住得靠里,聽著不好,便迅速把屋里的家具都推到門邊將門頂死。幾個人在外面推不開,便問店主。店主說可能里面堆的東西倒了,那幾個人才嚷嚷著走了。之后,韋力不敢再睡,也睡不著,直坐到天亮。第二天一早問陳景林,也嚇得不行。

韋力說自己是一個有“做事目的性太強”毛病的人,尋訪也喜歡直奔主題,而同行朋友往往會有“既然來了就多轉轉”的要求,這樣的非主題之事常使韋力感到是在耽誤時間。之后他便很少再約朋友,只在必要時尋求當地朋友的幫助。

找當地朋友的一個好處是,同鄉人溝通起來更加容易。有一次,韋力要到一處院落中給一個書樓拍照。院里有看院人,養有幾只大狗。門敲開后看院人態度蠻橫,說你們如果非要進來,被狗咬了我不負責任。韋力的當地朋友反應神速,當即掏出100元錢,走到看院人跟前把錢往他上衣兜里一塞說:“你這么多狗,看餓成什么樣子了,趕快拿去買點狗糧。”韋力又一次目瞪口呆,望著看院人把狗關進籠中,請他們進來隨意拍照。

書與景點 還是覺得破敗的天放樓更有味道

韋力說,藏書樓的興盛與文脈有著直接關系。“中國的早期文明大部分在北方,但那時書樓的概念很少。南宋時文脈逐漸南移,隨著文化越來越發達,藏書樓也逐漸興盛。”

韋力曾到蘇州常熟尋訪曾門四大弟子之一趙烈文的天放樓,“如此厲害的人物,不知為何書樓所在的院落整個封閉著。”韋力和一位朋友沿著高高的圍墻找到高高的鐵門,無處可進,也無人可問。兩人無奈搭起人梯,韋力一人翻入院中。院子里滿是一人多高的荒草,韋力擔心碰到蛇,折下一根樹枝劃拉前行。他對院中的景象印象深刻:“院里有廢棄的池塘,樓已經快倒塌了,破敗不堪。”三四年前,韋力重訪天放樓,那里已開發成景點,和《孽海花》作者曾樸的院子并成一個園區,“那個樓還在,原址重修,上面寫著天放樓。”韋力說,看著嶄新的天放樓,卻覺得還是多年前破爛狀態下的它更有味道。

北方藏書樓主要集中在北京和天津,韋力總結是由兩個特殊原因形成。

北京藏書樓的形成與其成為全國科考中心有很大關系。“明定都北京后,全國舉子都要到北京應考。古人來北京很不容易,從南方一走要幾個月,所以很少有人能帶大量參考書。古書文字容量又不像我們現在的一本普通書可以有三四十萬字,古書的文字容量一般在3萬字左右,如此所占體量更大。但準備考試參考書又是必需的,所以很多人選擇到京后買書,考試結束后,再把書賣掉。”有需求就有生意,當年舉子聚集的京南一帶于買賣間形成了很大規模的書市,北京也就此成為北方書籍流通量最大的所在,繼而也便出現了書樓。

天津藏書樓的情況卻與滿清有關。晚清階段,清政府的總理衙門常設天津,很多北京的退位官員,包括北洋政府的一些官員,也紛紛到此居住,于是形成了文人聚居地,書樓也應勢而生。天津名氣較大的私家書樓,如梁啟超的飲冰室,如今還完好地保留著。

書與火災 “天祿琳瑯”那場火成了千古之謎

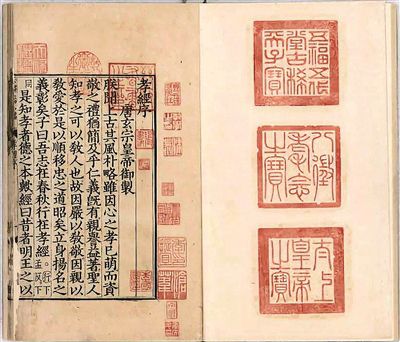

公共藏書樓,最著名者恐怕要數乾隆皇帝的天祿琳瑯。天祿琳瑯藏品的聚集和散失,歷經時間并不漫長,其中折射的卻是滿清由盛而衰的王朝悲歌。

乾隆皇帝喜好藏書,尤好善本,他把所藏精華存于天祿琳瑯。天祿琳瑯位于三大殿左近,名叫昭仁殿,是一個小偏殿,曾是康熙皇帝上朝前暫時休息的地方。康熙駕崩后,雍正沒有用過天祿琳瑯,乾隆也不敢用,后來則改為藏書室。

韋力說:“當年天祿琳瑯有很特殊的規定,比如它所藏書的封皮都要用五色織錦和黃綾裝裱,同時鈐上乾隆的五方玉璽。但那時宮里沒有專門的裝幀人,所以有一種說法,宮中太監把書拿到琉璃廠找修書匠,請他們按照要求統一修補。一來二去,修書的和太監便商量著調包了。他們為什么敢這么干?因為皇帝根本沒有時間看書,那些書放了好多年,根本沒動過。”

乾隆六十年,弘歷退位,其子永琰即位。乾隆同時宣布不再理政,專心讀書。而當天晚上,天祿琳瑯便失火,書樓和書都毀于一旦。

事情發生后,嘉慶帝非常著急,立即下旨修復。“當時是冬天,北方天寒地凍,施工是很難的,嘉慶卻用不到一年時間就重建了天祿琳瑯,可見他心情之迫切。”天祿琳瑯修復后又運進大量的書,以供乾隆閱讀。韋力說:“人們普遍認為被燒書的質量比嘉慶后來運進的好,但也只是猜測,因為誰也沒見過原來的。但畢竟是嘉慶元年的藏書,質量還是很高的。”

至清末民初,滿清皇室已是一個象征性的存在。末代皇帝溥儀漸漸長大,時刻憂慮后路,但他有他的聰明,想方設法要留下后手。當時紫禁城已全部由國民政府掌控,想弄東西出去并不容易。于是溥儀利用弟弟溥杰出宮上學的機會,將天祿琳瑯的書和字畫每日賞賜予他,由其帶出宮,藏到東交民巷的恭王府。陸陸續續幾個月,天祿琳瑯的藏品被全部轉移了出去。

不多久,馮玉祥發動北京政變,強令溥儀離宮,不準攜帶任何物品。溥儀被趕出宮后,感到北京并不安全,便通過各種關系,把藏在恭王府的東西秘密運到了天津。幾年后,溥儀在日本人扶持下建立滿洲國,這批東西被運到東北,放入長春偽滿宮的珍寶樓中。1945年,蘇聯紅軍將溥儀俘虜押往莫斯科,珍寶樓被士兵哄搶,天祿琳瑯藏品就此散失。

韋力說:“當時各方面都知道這些東西的重要,各方勢力都派人四處收購,收回來不到一半,民間到現在還有,這就是天祿琳瑯的結局。”

書與鞭炮 鞭炮廠為什么更愿意收古書

藏書的方法論重要,機會也很重要,我們聊到了地攤撿漏的故事,韋力認為那就像買獎券中獎,都是偶然概率,靠它是絕對不管用的。那藏書靠什么?不能只靠花大價錢去買,因為人的錢財都是有限的,必須要有機會。韋力認為自己的機會也是偶然得來,先通過“退賠辦”買到了成批的書,“只有成批的書才能讓自己迅速得到好書,并迅速形成規模。其實成批買書看似花錢多,平均下來還是比一本本買要省錢不少。”

成批買書有書籍重復的問題,但韋力說,并不能因為重復就將其隨意處置。“因為古書不像新書,它沒有明確的版權頁。而古人常常是將書版存放在家中,書刊刻出來后,過幾年也許他發現自己某個問題說錯了,或者說得不完整,會重新刊刻書版,把要更改的地方替換下來,但在印的時候并不做任何說明。所以古書有時翻前幾十頁可能都一模一樣,但哪里有改動并不知道。這是古書的特性,所以不要輕易棄之。”

對于古書,韋力坦言有一種使命感,總覺得自己有義務為古書續命。在這種心態驅使下,即使尋訪到荒村野店,遇到一般的古書,他也不想讓它廢掉。有一年他到安徽鄉下,在一家小雜貨鋪里看到一摞線裝書,店主人把它拆散做包裝紙用。韋力細看之下發現是一本家譜,至少是乾隆朝之前的。韋力請店主把紙賣給他。店主說這紙賣給你我的東西就不好賣了,它有韌性,包東西特別好用。當時韋力手頭沒有可替換舊紙之物,只好記下店址,和店主商定回去找可替換的棉紙寄來。“之后這位店主很守信用,我寄給他棉紙,他果然把那家譜寄給了我。”

韋力在走南闖北中發現和聽說過不少因缺乏保護意識而毀掉古書的事情。他曾聽聞鞭炮廠愿意收古書來做鞭炮,因為古紙的韌性可以使鞭炮產生更好的炸裂聲音。90年代他到湖南,那里大開本的厚厚一冊家譜只要二三十元錢,“那時候新書也不是這個價錢了,而在古代家譜非常不易散失出來,因為中國是以宗族制為主體的社會,每一家都把家譜看得很神圣。隨著社會結構的解體,家譜才被處理出來。而家譜沒有可讀性,它只有史料性沒有文學性,所以才賣得那么便宜。”

韋力收藏的家譜在他的書樓里和活字本一起安然存放。他說因為古代家譜大多是活字本,所以它也是印刷史上的一個標的物。而很多嚴謹的學者認為家譜并不值得讀,因為其中存在“很多編的成分,尤其在家譜中早期部分,會編上輝煌的祖先”。

古代印家譜是一門生意,有走街串巷挑著擔子的譜匠。誰家需要修家譜,喊進家住下來,擔子里挑的是活字,現排現印。“家譜用量一般不大,家族分幾支就做幾部,所以很適合挑擔子的小生意。”韋力說。

書與撿漏 兩根手指意味著200萬還是200?

地攤撿漏是偶然事件,為很多人津津樂道。韋力自己的撿漏故事,聽來也令人一嘆三惋。

他曾買到72冊柯劭忞的《新元史》原稿,只花了200元,那大概是十幾年前的事。當時韋力到故宮辦事,因時間過早,便在城墻根兒遛早市。一個攤前擺著一摞臟兮兮破爛爛的古書稿,捆著麻繩,攤主也不知道是什么書。韋力解開繩翻看,發現是柯劭忞手稿,“中國正史的手稿很少能見到,前《二十四史》的原稿都不見了,這太重要了!”韋力當時就被嚇了一跳。

立即詢問價格,攤主伸出兩個手指卻并不說話。韋力心想這是多少?200萬?不知道怎么回,想了半天試探著問:20萬?攤主立刻瞪了他一眼說:“開什么玩笑!要就200拿走。”見韋力發愣,攤主又說:“嫌貴的話,要不你說。”韋力趕緊掏出200元奉上,急慌慌地把書拎回了家。此事讓韋力興奮了好幾年,卻又總有不真實和虛幻之感。但此書如何流出,韋力一直未探尋明白。

也有撿不到的漏。三四年前,布衣書局老總胡同了解到一個書販正在出讓一批古書,帶韋力去看。在北五環城鄉結合部的一個院內,書販拎出一只大塑料袋,將其中之物倒在水泥地上,總有上百本書和書稿,還伴著一些泥水。書販直言,書是從一家出版社收來的,出版社資料室跑水,就把這些書處理了,我是兩千塊買的,你們看看要不要?

韋力蹲下身翻看,翻到了《管子集校》手稿。韋力知道,那是郭沫若、聞一多、許維通創作的《管子》校勘,非常重要。韋力心里盤算,書販這一兜是2000元買的,共100本,我就要一本,20萬估計能行。20萬數字一出口,就見書販老婆在背后拉了拉書販,書販說那我們考慮考慮。韋力和胡同只好退出,讓人家考慮。

一出來胡同就埋怨,說你怎么開那么高價呢?韋力委屈地說,這書不止20萬啊,我給的不高,撿便宜誰都想,我又不是傻大頭,但我不知道他讓多少人看過,如果別人已經出10萬了那怎么弄?胡同說,我看你買不成。

果然,第二天胡同就告訴韋力,書已賣出,價格是二十萬元零兩千。這事過去后幾天,琉璃廠一家拍賣公司打來電話,說征集到了《管子集校》手稿,韋力詢問之下知道就是自己錯失的那一本,拍賣公司是80萬元買下的。又過兩個月,藏書家趙平約韋力看好書。韋力跑去一看,還是那本《管子集校》,趙平以200萬元從拍賣公司買來。韋力說:“我看著那書欲哭無淚,真是氣死我了。”

書與拍賣 那不過是個博傻游戲

為了買書集書,韋力也是拍賣會的常客,還是幾家拍賣公司的顧問。對于拍賣會的內在規律,他也有自己獨特的解說。他說拍賣會說到底是一個博傻游戲,在拍賣會上如何將一件物品買到手,是在所有人都認為它物超所值之時。“在所有人都認為不值的時候,你還能發現它的亮點。當你買到了,并據此寫出文章時,別人才明白原來它還有這么多的好處。”

韋力說自己常念叨一句話:拍場是撿漏的地方。很多人聽來認為矯情,而在韋力這里卻是一句實話。“為什么?因為人們不了解拍賣公司的運作規律,了解了也就明白了。”

韋力解釋,拍賣公司一年固定舉辦幾場拍賣會,其余大部分時間在征集拍品。而征集是被動的,有時候拍品是很匆忙征來的。每一場拍賣會需要幾百件拍品,拍賣公司無法將其都研究一遍。而拍賣公司靠傭金來賺取收入,所以并不太在乎單獨一件拍品賣多少錢,在乎的是一場拍賣會的總成交額。有時某位賣家會給出一堆東西,交代拍賣公司至少賣到500萬元。為了達到目標,拍賣公司會遴選出重點拍品做研究、推薦、招商,這之外的其他物品便近似搭著賣了。韋力說:“拍賣公司的人眼光是不錯,但由于缺少時間逐一研究,再加上賣主可能也不了解,所以就可能包含著很便宜的東西在里頭,也就有漏可撿了。”

在幾家拍賣公司擔任虛銜顧問,好處是使韋力可以到拍賣公司提前看到拍品,“這樣我就比別人有更充裕的時間來研究了。”很多人訝異韋力買東西的神乎其神,不明白莫名其妙的東西買來干啥?韋力的回答是:“等買完了我再告訴你為啥。”(王勉)

相關新聞

- 2020-10-13諾貝爾文學獎獲得者格麗克,你可以這樣閱讀她

- 2020-10-13106歲作家馬識途封筆之作《夜譚續記》出版

- 2020-10-12讀者集團助推文化扶貧 “脫貧攻堅·讀者同心”鎮原縣書畫作品巡展今日在蘭開展

- 2020-10-12李滿強隨筆集《隴上食事》出版