寫作對我來說是一種修行

——訪詩人仁謙才華

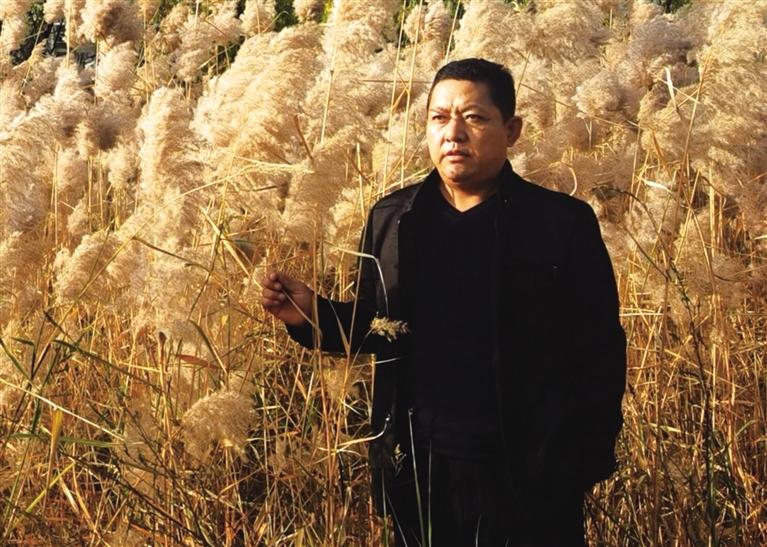

天祝采風留影(左二)

車才華,又名,仁謙才華,中國作協會員,第五屆甘肅省作協理事,曾就讀魯迅文學院。作品散見于《詩刊》《民族文學》《星星》《海燕》《飛天》《延河》《草堂》《四川文學》等刊物,出版詩集《陽光部落》《藏地謠》《大野奔跑》。作品獲第十九屆、第二十八屆魯藜詩歌獎,黃河文學獎、玉龍藝術獎、鄉土詩歌獎、《飛天》十年文學獎。作品入選《新時期甘肅文學作品選》《飛天60年典藏。詩歌卷》《新時期少數民族文學作品選集》《實力詩人作品選讀》《2015詩歌年選》《河西走廊當代邊塞詩選》等選本。《走進天祝》《樂韻天祝》等10部文化叢書主編。有作品譯為韓文發表。

“一頂帳篷掛在犬吠上/靜的廣遠勾下頭顱 /水草高過天空/ 它綿延的河流,山川,雪線/或者一個牧人回家的夜/被淚水淪陷/背向一頭牦牛/就怎么也靠不近/就像原鄉回眸依稀的我/草原走動的身影/蓋住一圈灘寂寞/一根草摸我/像身體中央有什么走過。” 這是詩人仁謙才華《黑馬圈:一條河綿延草尖》的一首小詩。作家劉梅花曾這樣評價說:“這樣的文字,干凈清冽,像清風徐徐走過牧草尖,草波起伏,松樹的清香幽微而至。”對于這個看似粗獷豪邁的西北漢子來說,這樣細膩而雋永的文字讓人產生了強烈的反差感,但是了解他之后,卻又覺得他擁有這樣的文字是自然通透又合情合理的。

仁謙才華,這個名字聽上去就很有“才華”,而他的才華,就體現在一字一句的詩歌里,從他的詩句中可以看出,仁謙才華的詩歌擁有濃厚而清冽的草原氣息,如同一口香濃的酥油茶,沁人心脾。仁謙才華說:“我自小在牛背上長大,對草原有深入肺腑的情感。至于與文學結緣,跟很多作家相反,我是‘被動’地愛上文學的。記得應該是我17歲那年,那時我還在天祝師范上學,幾乎每周六都要去表哥的住處,他當時在縣志辦工作,閑暇之余閱讀了大量的文學和哲學方面的書籍,也有意識地給我推薦些文學書籍讓我看,恐于他向我提問書里面的相關內容,就硬著頭皮去看,時間長了也就喜歡上了文學。”

上天祝師范時,仁謙才華的專業是藏語文。仁謙才華說:“本民族文學對我后來的漢語詩歌創作或多或少起到了一些影響。比如:藏族詩歌里的比興手法,藏族格言和佛學思想等等。尤其是《格薩爾王傳》,這部藏族同胞引以為自豪的英雄史詩除了讓我感受到本民族文學的精髓外,其中所運用的生動語言對我影響也很深。”讀仁謙才華的作品時,能感受到他對草原上萬物的描摹,不動聲色卻又獨具魅力,細膩,精準,樸實明快。在仁謙才華如夢似幻的詩里,浮現著寺廟、草原、風馬旗、瑪尼堆、經輪、帳篷、牛羊等藏地元素,給人一種草原民族特有的色彩碰撞感和雄渾驍勇的魅力,如他的組詩《云水謠》中《經過村莊》:“豁開的石圈里∕三頭牦牛在反芻夕陽∕我經過時,它們抬頭看了看∕又在草垛上撕了把黃草∕沒有親近,也沒有疏遠∥院墻,是糞塊壘砌的∕是露水,霧雨,花草興衰的時光和∕陽光的籽粒壘砌的∥在牧場∕那月亮的清泠∕一只蝴蝶高過花枝的孤獨∕今夜,會不會被海拔里張望的冬蟲夏草∕一一收起∥河,還沒有開∕它的聲響,仿佛柳枝在搖曳∕仿佛朦朧月光里起舞的仙女∥莊子,是空的∕莊子里的牧民∕或許早已逐草遠牧去了∕或許正在城市的塔吊下和著水泥∥幾聲咳嗽,從莊子深處傳出∕那聲音∕很響,很響……”這種如蒙太奇般的寥寥數筆的語言,一句一句交錯和鋪墊出村莊的美麗、孤獨和寂寥,讓人產生無限遐想和感慨。

天祝師范畢業后,仁謙才華當過3年小學教師,7年鄉鎮干部,之后一直在縣文聯工作,在這期間創作的多部作品在純文學核心期刊發表,大部分詩歌已收入他的3部詩集。還獲得了第十九屆“文化杯”全國魯藜詩歌獎、黃河文學獎、《飛天》十年文學獎等獎項。仁謙才華說:“這些沉甸甸的榮譽是對我詩歌創作的激勵鞭策,也使我更加清新地認識到了詩歌寫作的擔當和使命。一次次的語言的探索實驗,使我深刻體悟到一個優秀詩人應具有的生命體驗與思想立場、美學發現與終極想象、悲憫情懷與批判精神。”

多年來,仁謙才華在寫作的路上不斷嘗試、感悟、創新,使得他的寫作一直“在路上”。他說:“寫作的過程即是知識積累和信息儲備的過程。寫作關乎一個作家寫作生命的質量,作家寫作和一般化的寫作側重點不同,一般化寫作往往停留在文字表面和故事情節上,而作家寫作則更注重語言技巧、語言特色、細節處理、文章構架諸方面的研究。成熟的文學作品要有作家的思想、立場、價值觀、真情實感和獨特表達。”

記者問仁謙才華,如何在短短的詩句中融合信息量密集的多種元素和情結。他說:“詩歌以高度凝練的語言,形象地表達作者豐富的思想感情,集中地反應社會生活,我的主創方向是詩歌,除了寫作大量的詩歌作品,我還喜歡雜讀,內容涉獵歷史、宗教、哲學、小說等等。讀書讓靈魂變得更高貴,讓精神變得更自由。就詩歌創作而言,是一個來不得急躁地漸進的過程,也是一個不斷學習、不斷揚棄、不斷自我否定、不斷重新認知的過程。這個過程需要讀書、觀察、發現、尋找、思考、體悟、升華。比如細節的把握,意象的選取,意境的構建,語言的打磨推敲,語言密集和疏朗的關系,節制語言的運用,以及如何讓靈魂的、生命的氣息在詩歌語言中流暢起來,如何從小我走向大我,如何讓常人眼中無法組合的語言碰撞在一起,進而構建新的語境等等。”

對于讀者來說,朗讀一位詩人的作品也許只需要幾分鐘的時間,而對于詩人來說,一首詩歌創作并非易事,他們的創作需要靈感,并通過一個字、一個詞、一句話凝結成的作品來透露和表達或者隱喻自己的內心,這需要大量的時間去沉淀、去積累。仁謙才華說:“我一直奉行思考大于寫作的創作理念,自覺地把筆觸伸向自己熟悉的草原、民族這個大背景,自覺接受藍天、白云、雪山、草原、帳篷、牧人的滋養和浸潤,在詩歌創作中融入歷史、哲學、宗教、人性方面的思考,在生活的瑣碎中發現詩意,提純詩意,把自己所要表達的思想附著到意象上,讓意象自然地擴散心靈深處的細微波痕,在波痕里體味言盡意不盡的彈性和張力,讓寧靜、內斂、澄澈的語言在詩歌里緩緩流淌起來,在詩歌創作和詩意的美學光芒中折射一種厚重、滄桑、神秘和空靈的質感,寫出干凈的、深度的、溫暖的文字,寫出有人性和審美性的文字。”

詩歌集《大野奔跑》是仁謙才華近年來的傾心之作,該作品由敦煌文藝出版社出版發行。詩集由作家張存學作序,收錄了仁謙才華4年來發表在《詩刊》等刊物上130余首詩歌。張存學在序中這樣評價:“語言,既是阻礙,也是抵達之路,這個緊張度也是考驗一個寫作者的坎,這個坎過得好一些就能夠把握住詩抵達生命的本真,把握不好,就會在空泛的意象中游走。仁謙才華在這方面的蛻變,從他這本詩集能夠看出,他由早期的直抒胸意、向外張揚變得安靜起來,變得從容而多思,也變得獨立而內在……”

多年來,仁謙才華一直飽含著對草原的深情,他以自己的目光凝望著草原的上物換星移、草長鶯飛,這種自然的力量是他創作的源泉。他把草原的一草一木都融入文字,讓他的文字如草原雄鷹般展翅飛翔, 詩人最享受的其實就是創作時心靈的自由飛揚。仁謙才華說:“詩人就是用作品來說話。一個詩人要想創作出經得起時光考驗的佳作,必須要有前衛的視野、開拓的思維,要有敬畏文學的情懷、虔誠的寫作態度,注重時代價值,以定力反省自己,以寫作意識與技藝,把文化經驗和生活經驗、個人經驗和普通人性結合起來,突破慣性寫作,以文學的創造性開辟未知天宇。一個作家的意義就在于他創造了語言的可能性。寫作對我來說是一種修行方式,堅持下去,作品就會像平靜湖面上投擲石子一樣,將漣漪一圈圈擴散開去,在讀者心靈深處豐滿和靈動起來,立起來,燃燒起來,且獨立的活著。”

蘭州日報社全媒體記者 華 靜

相關新聞

- 2021-02-25蘭州:八項活動漫書香 十萬讀者齊分享

- 2021-02-22【新華書單】2021春節特刊|就地過年 讀書納福

- 2021-02-07《中共黨史知識問答》出版發行

- 2021-02-07海外詩家向艾青致敬