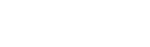

何建明:為“萬鳥歸巢”的海歸創業青年立傳

中青報·中青網記者 蔣肖斌

何建明職業生涯的第一份工作是記者,這可能為他后來成為一名報告文學作家做了某種準備。去年年底,他在連任了三屆的中國作協副主席的崗位上卸任后,寫作的事卻更忙了。中國那么大,在他眼里全是選題,經常外面跑一天,回來再寫4000字,日復一日,有著旺盛的精力,以及堅強的頸椎。

從上世紀90年代揭露中國礦產資源危機的《野性的黑潮》、講述貧困大學生問題的《落淚是金》、全景式描述高考的《中國高考報告》,再到《國家行動:三峽大移民》《非典十年祭·北京保衛戰》《爆炸現場:天津“8·12”大爆炸紀實》《死亡征戰:中國援非抗擊埃博拉紀實》等重大事件,還有《國家》《革命者》《浦東史詩》《大橋》……近70部報告文學作品,對中國40余年的觀察,他從未缺席。

最近,出走半生的游子回到了故鄉蘇州,這里有小橋流水人家,更有海歸青年創業的傳奇,何建明的筆是閑不住的。

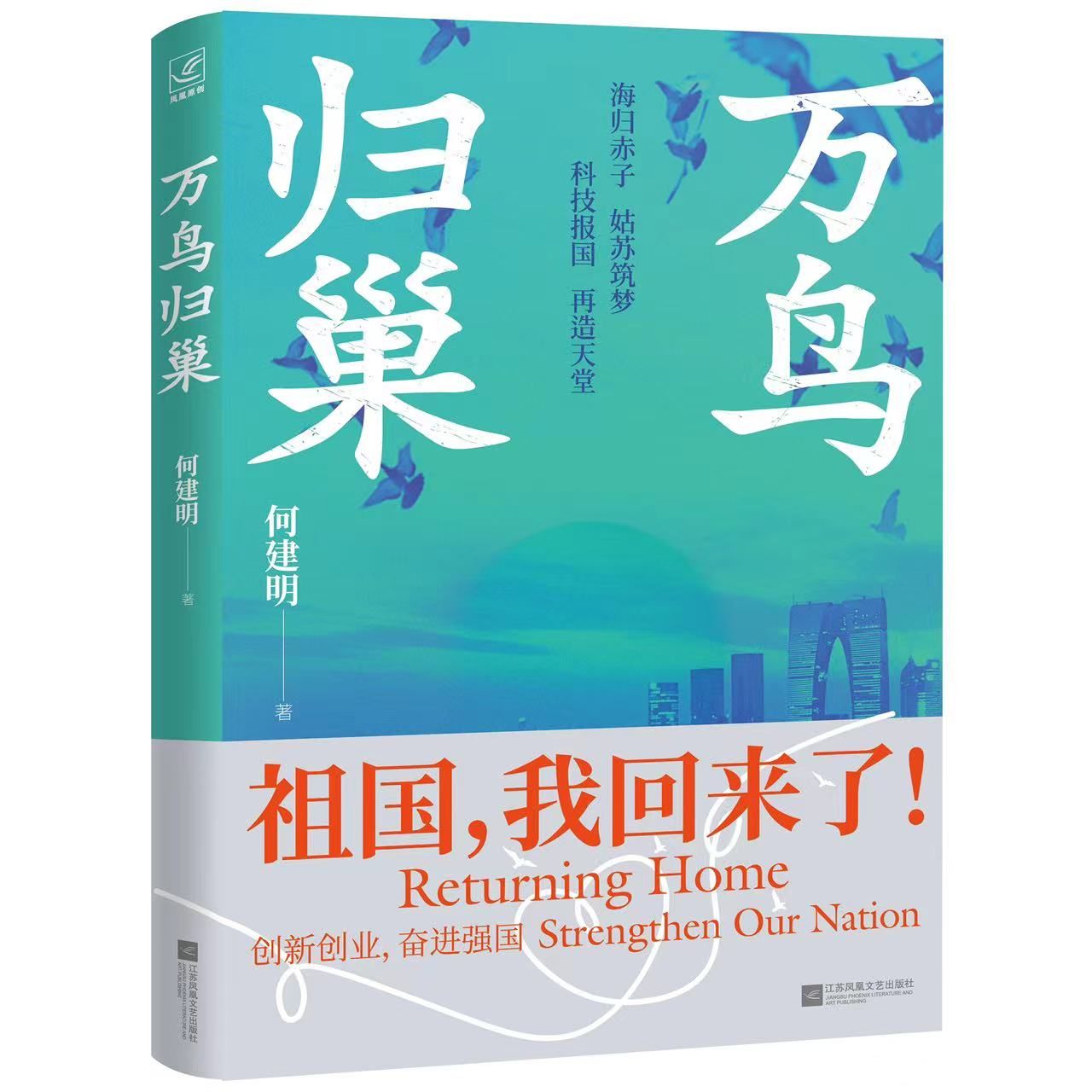

中青報·中青網:新作《萬鳥歸巢》講述了海歸青年在蘇州金雞湖畔的創業故事,你是如何發現并決定寫這個選題的?

何建明:蘇州是我的故鄉,自古以來,蘇州一直是文學特別關注的城市,而改革開放之后的蘇州,綻放著獨特的美麗與繁榮。蘇州工業園區是“新蘇州”的借名詞,也是中國對外開放的“窗口”。一塊“巴掌大”的地方,每年為國家創造的財富超過西部一個省的總量。這種經濟與社會發展形態,在中國獨一無二,在全世界也是罕見。

誰在創造這樣的奇跡?是青年,是那些海外歸來的青年科學家們。我一直關注這塊“生金焠銀”的地方,更何況,這是塊散發著蓬勃青春氣息的土地。我關注的是這塊土地上每一位海外歸來的青年,關注他們落地、生根、成長、進步,以及發展與成就事業的整個過程。

中青報·中青網:其他地方也有海歸青年創業,蘇州有什么特別之處?

何建明:首先,如果按單位面積計算,金雞湖畔的蘇州工業園區的海外人士,是全國最集中的,創造的財富是最大的,海歸青年群體的質量是最高的,同時,園區給予海歸人員的政策也是最好的。幾十年來,土地與海歸和諧共存、共榮的成果也是最令人心潮澎湃的,因此自然是我的首選。

其次,金雞湖的自然美麗與海歸青年的創造激情,一起營造了新蘇州的今天,又誕生了許多創造財富、強盛國家、完美自我等方面的經驗,是其他地方所沒有的,特別值得我們學習。比如,企業管理經驗、社會管理模式、經濟與文化之間的共進等,都是世界上最先進、最暖心的范例,因此才有了長期以來“萬鳥歸巢”的壯美景象。

在我采訪的對象中,他們告訴我最多的是:來到蘇州工業園區,不僅自己不想再“遠游”了,還把家也搬來了,在這里不僅創造了事業,還養育了下一代……這是真正的生根,是事業與生命的生根。

中青報·中青網:你的采訪與寫作過程是怎樣的?對哪個青年印象深刻?

何建明:我在創作時有一個習慣:書寫家鄉的一個題材,一般時間很長,通常會幾年甚至十幾年,才能最后定下來寫它。因為對家鄉太了解,反而會更謹慎、更細致、更不敢輕易動它。感情醞釀時間特別長,生怕不準確不到位,必須水到渠成時才去下筆。

這次調研與采訪經過精心設計,聽取多方意見,最后確定采訪對象,進入采訪之后,結果是令人滿意的。每一個海歸青年和科學家身上都是一團火焰、一個奇跡、一種精神,關鍵是你能否進入他們的心靈世界、觸摸到他們的情感脈絡、追探他們的事業奧妙。以前以為學理工、從商的人都很古板,其實只要沿著他們的事業與興趣走,就會發現他們內在豐富多彩,甚至是可愛的一面。

我寫到一位做芯片的“大海歸”,他給我講了他如何到蘇州,后來如何在這里創業,如何帶動了一批他的同學朋友來到蘇州,現在又在浙江等地開創事業……我寫完后,他看了作品,又給同事們看,“原來我們有這么精彩的人生啊”!

他們那種從文字中看到自己人生形象與軌跡后的驚喜,堪比完成了一項發明創造。由此我也更加堅信,我們的海歸青年是一批有血有肉、戰斗在經濟與科技戰線的“文藝青年”——這個發現是第一次,也特別有意思。

中青報·中青網:這些背景不同、行業不同的青年創業者,他們有什么共同特征?

何建明:他們與所有的青年一樣,有沖動、有激情、有朝氣,有奮斗不息的精神。同時又有一些不同的地方,我認為海歸青年的創業精神更有方向性與目標性,資源和人脈似乎更多一些,對失敗的承受力也比國內創業青年要強些,這也許跟他們在國外的經歷或者已經習慣“失敗是成功之母”的體驗有關。

在對國家的情懷方面,海歸青年更加濃烈,這一點讓我有些吃驚。“只有在海外呆過的人,才更加體會祖國的意義。”有一位海歸青年這樣對我說。他說的時候很動情,還跟我講了他在海外經歷的種種坎坷。這份經歷使他對祖國、對民族的感情更深沉。

中青報·中青網:中國每天都在發生很多大事,你覺得哪些東西是值得記錄的?

何建明:值得記錄的東西在今天這個時代可以分為三種情況:一是國家和時代正在發生的大事;二是人們感興趣的事;三是你自己感覺有意義的事。這三者并不矛盾,相互襯托和輝映,尤其是自己感覺有意義的事,這是我選材最看中的一點。因為我知道我看中的事,時代和讀者也通常是喜歡的。

中國正在發生的事太多,太值得我們去記錄和書寫。你只要具有敏銳的嗅覺、時代的意識、文學的悟性,選材不成問題。我的創作幾乎包涵了當代社會的各個方面,人物也特別雜,而且更多的是正在發生的事,有的甚至尚未確定其對與錯,是行進中的事件——可以稱之為“時代潮流”。

我個人傾向于寫那些有美感的東西,抒情式、散文式的報告文學,也就是空間張力特別大的,或者是舉世矚目的重大事件。當然,那些特別細微的小人物、小事件,恰恰又是我非常喜歡的,“滴水見太陽”的作品更入我心。

中青報·中青網:報告文學的創作方法有什么特別之處嗎?

何建明:一個成熟的創作者,需要掌握各種采訪和書寫方法。報告文學作家的采訪是一門非常深奧的學問,這常常讓一些初學者和并不成熟的寫作者頭疼。而我卻十分喜歡采訪,尤其是到一線、現場采訪,這是我的必修課,并且絕對不會輕易減弱這個工作量。可以說,我的每部作品的成功都是從采訪開始的。

寫作的方法,是因事、因人、因作品所要表達的價值出發的,而且不同題材需要有不同的方法。我的每部作品,都是一次新的創作方法的重新構架。報告文學沒有一個固定格式,我幾十年的創作,就是對中國報告文學文體重新構架和完善的過程,至今仍在不斷探索和完善之中。

這個文體是服從讀者的閱讀情趣與社會科技發展的,不同時代所表達的方式會有不同,因此,中國式報告文學與其他文體有著不同的創作行進軌跡。小說家在不斷學習經典,而我們需要自己不斷創造經典。

中青報·中青網:同樣描述一個新聞大事件,報告文學和新聞會有什么不同?

何建明:事實上,報告文學文體是從新聞文體中蛻變出來的。新聞追求敏感與快捷,是對當下的關注和書寫;當文學形式介入新聞內容,報告文學就誕生了。

同樣是寫重大事件,新聞和報告文學有著明顯的不同之處:新聞是求取“快捷”與“信息”,報告文學追求的則是事件本身的社會價值與深度“情理”。所以通常我們并不受新聞的“沖擊”,因為我們要比記者走得更深、更寬,在“情”字上下功夫。有時也有這樣的情況:我把一個人物、一個地方寫好了,出名了,然后新聞記者再度把事件和人物推向更廣泛的社會。

中青報·中青網:那“非虛構寫作”和報告文學又有什么不同?

何建明:報告文學與非虛構寫作是同一體系里的兩個不同的“孿生兄弟”,即基因是相同的——必須“非虛構”,也就是真實的。但報告文學更具有客觀要求的“非虛構”,而現在一些“非虛構”寫作,更多帶著明顯的個人主觀色彩——這樣的“非虛構”,其實是存在對客觀事實的某種主觀改動的,報告文學排斥這種“非虛構性”。

中青報·中青網:做一個有趣的對比,如果同樣寫海歸創業,新聞、報告文學、非虛構寫作,各會怎么寫?

何建明:新聞寫海歸創業故事,通常要列出這個群體的經濟價值,比如為當地創造和建立了什么;報告文學不會關注他們創造了多少(盡管有時也會寫到),更多側重于觀察和考證海歸的情感世界、報國情懷。

非虛構寫作會把自己的主觀感受和心理感受深度介入其中,然后寫海歸的現象與歷程;報告文學則會全方位地書寫這些海歸是如何去、如何來、最后結果如何。當然,好的報告文學也會將新聞寫法與非虛構寫法融入其中。

- 2022-06-16收錄近80位散文名家力作,“中國現當代名家散文典藏叢書”出版

- 2022-06-14瞭望 | 我為抗疫英雄寫本書

- 2022-06-14以書香浸潤童心

- 2022-06-14《幸福的旋律——西藏脫貧交響曲》文學研討會線上召開

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號