【大家】月下傳來萬枝燈——黃寶生先生的梵學人生

【大家】

作者:張 遠(中國社會科學院外國文學研究所、中國社會科學院梵文研究中心副研究員)

學人小傳

黃寶生,1942年生,上海人。梵文巴利文專家、印度學家、翻譯家,中國社會科學院學部委員。1960年考入北京大學東語系梵文巴利文專業,1965年到中國科學院外國文學研究所(今中國社會科學院外國文學研究所)工作。曾任中國社會科學院外國文學研究所所長、中國外國文學學會會長、中國作家協會全國委員會委員等。曾獲印度總統獎(2012)、蓮花獎(2015)、南印教育學會國民杰出成就獎(2019)。著有“梵漢佛經對勘叢書”《入楞伽經》等10冊,《巴漢對勘〈法句經〉》《〈摩訶婆羅多〉導讀》《梵學論集》《印度古代文學》《印度古典詩學》《梵漢詩學比較》等。譯有《摩訶婆羅多》(6卷),《梵語詩學論著匯編》(2卷),《佛本生故事選》(增訂本),“梵語文學譯叢”《十王子傳》等12冊,《奧義書》《瑜伽經》《實用巴利語語法》《印度佛教史》等。編寫梵文巴利文教材《梵語文學讀本》《梵語佛經讀本》《巴利語讀本》《羅怙世系》等。

黃寶生在家中陽臺上

圖片均由作者提供

1960年高考發榜前夕,黃寶生先生寫了一首無題小詩。詩的第一句是“今夜,我的心激蕩”。第二天,他如愿收到了北京大學的錄取通知書。懷著一顆激蕩的心,黃先生走上梵學之路。懷著一顆激蕩的心,黃先生在梵學路上走過一個甲子。

六十年在人類歷史中只是短暫一瞬,然而對于一位學者來說則是最為黃金的年華——從舞象之年到桑榆之年。六十多年來,黃先生矢志不渝地行走在將印度智慧納入中國的路途中,單騎絕塵,成績斐然,梵學成果已達上千萬言。黃先生取得的卓越成就,不僅得到了國內印度學界的充分認可,更得到了國際學界的高度贊譽,他也成為中國第一位兼獲印度總統獎和蓮花獎兩項大獎的學者。

黃先生的為人與為學,常讓我聯想到唐代的玄奘法師。西行之前,他一心求法;東歸之后,他一心譯經弘法。一路的艱難險阻,或是禮遇或是輕慢,或是挽留或是阻攔,玄奘寵辱不驚,堅若磐石。細枝末節的插曲或誘惑,根本無法撼動他的終極理想。黃先生也是如此。他熱愛梵學研究,樂在其中。無論身處繁華京城還是偏遠山村,無論在辦公室還是在家中,無論有沒有經費,也無論他的著述有成千上萬的讀者還是只有幾十甚或幾個人可以讀懂,他都一如既往地默默工作,像一頭獅子,不會因土狼的咆哮而削弱自己的勇氣;像一株菩提,不會因冰霜風雨而減損自己的威儀;像一團火焰,無私地照亮人們的心!

譯釋天竺字

助發海潮音

在梵學研究中,翻譯不僅是學術研究的輔助,更是重要的研究工作。用時人之語,對前人典籍進行注釋、翻譯,便于時人與后人理解,其佳者也能藏之名山,傳之后世。

對于翻譯的格外側重和翻譯與研究的有機結合,是黃先生學術研究的重要特點。黃先生曾說,翻譯是一種最好的精讀。精讀有助于加深理解,理解的過程也就是研究的過程。翻譯和研究,兩者相輔相成,不可或缺。

印度智慧蘊涵著東方的哲思,從古代僧人譯經弘法到近代學術交匯繁榮,對中國和世界都影響深遠,值得我們更多關注。“剎那生滅”“鏡花水月”,這些異域的思想以其生動的意象和口語化的特征伴隨佛教傳入中國,悄無聲息融入了我們的日常生活。這種陌生化的旅程讓不少人甚至無法感知它們的印度源頭。閱讀上千年前的梵語文獻,因文化迥異、語言艱深而難度倍增——疏通晦澀關節,提供完整譯文,用現代漢語精微闡釋,加之以系統研究,其價值不言而喻。浩瀚的印度文學瑰寶,像一個個待字閨中的少女,等待著一代代梵文學者與她牽手。

英語人才和英美文學研究者具有相當的基數,故此優秀的英語作品被一再翻譯,很多作品都有不止一個譯本。然而源遠流長、博大精深又浩如煙海的印度文學,譯者和研究者卻屈指可數。他們正在進行篳路藍縷、填補空白的工作。這項工作需要他們的學識、視野、青春、熱情,以及更多勇氣與毅力。

從1985年與夫人郭良鋆先生合譯的《佛本生故事選》(2022年2月出版增訂本,逾70萬字),到2011年起陸續出版的“梵漢佛經對勘叢書”,再到近些年的“梵語文學譯叢”,黃先生翻譯的梵語原典,絕大部分是國內的首個譯本和唯一譯本。做過翻譯的學者都清楚地知道,第一個譯本比已經有過譯本的新譯要困難得多,也重要得多。這正是雪中送炭與錦上添花的差別。沒有第一個譯本時,可能只有無知和晦暗;一旦有了第一個譯本,也就有了光明。

黃寶生主持翻譯的《摩訶婆羅多》

《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》是印度的兩大史詩。1980年到1984年,季羨林先生翻譯的《羅摩衍那》中譯本陸續出版。2005年,黃先生主持翻譯的《摩訶婆羅多》問世,全書共6卷、800萬字,獲首屆中國出版政府獎。《摩訶婆羅多》卷帙浩繁,令許多西方學者望而卻步,至今也未能出版精校本的英譯全本。他們深知:“對于一個梵文學者來說,必須有了充分的學養積累之后,才能著手翻譯《摩訶婆羅多》這樣一部百科全書式的史詩。也就是說,一個梵文學者決定翻譯《摩訶婆羅多》,就意味著要為它奉獻自己一生中的學術成熟期。”從1996年到2005年的十年時間,黃先生夜以繼日地投入這部書中,完成了絕大部分內容的翻譯,還承擔了全書譯文的校訂和統稿工作。那些年,他“常常是夜半擱筆入睡后,夢中還在進行翻譯”,將生活中的一切置之度外,如同進入“學問禪”(黃寶生《〈摩訶婆羅多〉譯后記》)。

黃先生對于翻譯的強調,不僅是站在學術價值和學術規范的角度,還有他作為一位中國學者的堅持——立足中國,關懷故土。研究印度,正是為了充實中國的學術。黃先生對印度作品的翻譯,就像一位自信的主人,把濃縮的印度請到中國,服務于中國文化。在步入未來的途中,中國面臨著文化轉型。當我們思考“中國向何處去”這樣的問題時,我們需要立足中華文明,也需要在整個世界的優秀文化中尋找答案。印度文明中的優秀部分無疑可以成為我們的重要參考。

中華文化,縱向來看,是五千年的文化集合體;橫向來看,是各個文明、文化融合的產物。今天,將印度作品翻譯成中文,也是將印度文學納入中國文學的過程,為中國作家和學者的創作提供更豐富的靈感;將印度作品翻譯成中文,也是以中國為中心,以中國的問題為中心,讓印度智慧本土化,轉化為中國智慧,成為中國文化的養分的過程,就像是印度的粗糖變為中國的精糖,印度禪變成中國禪,印度韻成為“不著一字,盡得風流”的中國神韻(黃寶生《禪和韻》)。

在翻譯的基礎上,黃先生對印度文學、梵語詩學、佛學、哲學、比較文學、比較詩學等領域都進行了深入研究。1988年初版、2020年增訂再版的《印度古代文學》和1993年初版、2020年收入“東方文化集成”的《印度古典詩學》是國內印度文學專業的必讀書。《〈摩訶婆羅多〉導讀》(2005)匯集《摩訶婆羅多》漢譯全本中的導言、后記和4篇研究文章,是《摩訶婆羅多》研究的開山之作。

早在20世紀80年代,黃先生研習錢鍾書先生的《管錐編》《談藝錄》等著作,對錢先生的學術思想有深入體會,將錢先生“凡所考論,頗采‘二西’(即耶穌之‘西’和釋迦之‘西’)之書,以供三隅之反”的方法運用在比較文學、比較文論研究之中。錢先生讀到黃先生在《外國文學評論》1988年第1期發表的論文《〈管錐編〉與佛經》后,托人捎信給他說:“弟之苦心,為兄明眼人拈出,如彈琴者遇知音人矣!”

2021年,黃先生將多年的積累匯聚成一部專著《梵漢詩學比較》。該書以文藝學為中心,在全面駕馭梵語詩學經典論著和中國古代文學理論作品的基礎上,打破時間和空間的界限,打通文藝學內部的重要概念和理論流派,打通中印文學和詩學的各門學科,也打通比較文論自身,通過對比研究中印古代文論,闡明二者雖表現形態各異,卻內在相通,是中國比較詩學領域一部難能可貴的力作。

玉壺冰心在

朱筆師恩深

這些年來,在翻譯、研究之余,黃寶生老師也在孜孜不倦地培養年輕一代梵文巴利文學者。

2006年9月22日,我第一次見到黃老師。那時,我剛從英美文學專業本科畢業,在中國社科院研究生院讀印度英語文學碩士。黃老師戴著厚厚的眼鏡,鏡片后的目光透露著慈愛和敏銳,銀白的頭發瀟灑地搭在額前,襯衫雪白,非常精神,是一位風度翩翩的長者,讓我一下子想到了印度的班智達(Pandita,梵語“智者、哲人”之意)。初次會面持續了一個多鐘頭。黃老師說,印度古代文學博大精深,如果下定決心研究,會發現無窮的寶藏。以梵語為代表的印度古代語言是進入印度古代文學的鑰匙。梵語既難于掌握,又難以作為其他職業的謀生工具,多年來相關人才稀缺。在中國,通過原典研究印度文學和文化極其必要,這樣填補空白的工作意義非常。然后,黃老師從書柜里拿出一本嶄新的《〈摩訶婆羅多〉導讀》送給我,在扉頁上寫下“張遠同學惠存”幾個字。

這次面談對我影響很深。近些年來,我們對西方特別是美國文化相對熟悉。這是美國在經濟和文化上的強勢地位造成的。然而對于印度這個我們自古以來源源不斷汲取養分的文明,我們卻常常有一種潛意識的拒絕。儒釋道,在中華傳統文化中占據重要地位。了解印度,也就能更好地了解我們自己,尤其當一些西方的觀念變得習以為常,古老東方的文明似乎成了光怪陸離的異質文化之時。而越是特異性的文化,就越容易產生思維碰撞的火花并激發靈感。原本研習印度英語文學的我,就此燃起了學習梵文的渴望。

2007年6月,黃老師在大家的一再懇請下開始為所里的兩位年輕老師講授梵文,我和幾位同學旁聽。這時,我們幾個學生接觸梵文只有兩個多月,字母剛認全,語法還沒記熟,跟上老師的進度略覺吃力。黃老師為了照顧我們,放慢了講課的速度,更詳細地分析詞句的語法結構。這樣,我們這些旁聽生漸漸變成了黃老師授課的主要對象。在黃老師的精心培育下,我們先后閱讀了《奧義書》《羅怙世系》《鳩摩羅出世》《佛所行贊》《薄伽梵歌》《六季雜詠》《牧童歌》《瑜伽經》《入楞伽經》選段。黃老師說,《奧義書》文字簡單,又是印度哲學的發端;《羅怙世系》是迦梨陀娑的代表作,也是古典梵語敘事詩的典范;《薄伽梵歌》使用史詩梵語,是《摩訶婆羅多》中的著名章節,也是印度哲學和印度教的重要典籍,認真學習和領會了這些經典作品的梵語表達,對梵語語法有了直觀體驗,也就基本掌握了讀解梵語的能力和方法,接下來就可以嘗試著獨立閱讀梵文原典了。《戒日王傳》代表了古典梵語文學的高峰。在第一期梵文班將近尾聲的時候,黃老師親自翻譯了《戒日王傳》的第一章。就像金克木先生為他的學生們翻譯《摩訶婆羅多》初篇一樣,黃老師希望我們有朝一日可以提供《戒日王傳》的漢譯全本。

黃老師的授課方式是:先布置我們在課下預習,把梵語原文抄寫在作業本上,把連寫在一起的梵語單詞拆開,查字典、標注詞義,查教材、標明語法形態,再翻譯成現代漢語,然后在課堂上輪流把自己的譯文和語法解析講給大家。我們講完后,黃老師再逐字逐句講解一遍,糾正我們的譯文和解析中不確切的地方。最后,黃老師將他自己的譯文抄寫在白板上。一天可以講幾頌到幾十頌不等。開始時一周一次課,后來是一周兩次到三次,每次都是一整天。一個星期七天時間,除了上課的幾天,我們差不多都要拿來預習梵文,忙得不亦樂乎。后來,黃老師的梵文班上陸續增添了一些慕名而來的同學,漸漸形成了十余人的規模。

我們的語法教材使用的是季羨林先生翻譯的德國學者施坦茨勒(A. F. Stenzler)的《梵文基礎讀本》(Elementarbuch der Sanskrit-Sprache)。那時候北京還買不到梵語字典。我一開始用的是從圖書館復印的Apte編訂本梵英字典。2008年元旦之后第一天上課,我擁有了第一本屬于自己的Monier-Williams梵英大字典,真是心潮澎湃!字典是黃老師給我的。他說,香港來了個朋友,聽說他的學生沒有字典,就幫忙買了一本。黃老師告訴我們,“文革”那會兒身邊沒有書,多虧外文所里有一本Apte字典,才讓他沒有中斷梵文翻譯和研究工作。我后來的博士生導師王邦維老師曾說,他們讀書那會兒,自己沒有梵語字典,要去圖書館工具書閱覽室“搶”字典,去晚了就搶不到了。懷抱著手中這本珍貴的字典,我是多么的幸福!

也是在2008年1月,黃老師的譯著《梵語詩學論著匯編》出版。2月28日,黃老師將剛拿到的樣書送了一套給我。雖然這時我也才碩士二年級,但黃老師沒有像第一次那樣稱我“張遠同學”。他在題字時鄭重地寫下了“張遠同志”。黃老師說,因為我們是梵語文學研究領域志同道合的人。還有什么能比被黃老師叫一聲“同志”更讓人心花怒放!

梵文課后,我常送黃老師回家。有時,夕陽將黃老師銀白色的頭發鍍成金色,有時,蒙蒙細雨打濕了他的雙肩。年輕的我走在這位銀發智者的身畔,就像是他的眼鏡兒,就像是他的拐棍兒——黃老師視力不太好,尤其在黃昏的光線里會看不清路,但是他還保持著年輕人的步伐——不同的是,這個“拐棍兒”會說話,一路上嘰嘰喳喳問個不停!而不論她問到什么,黃老師都會慈愛地給這個小他近半個世紀的“拐棍兒”耐心地解答。

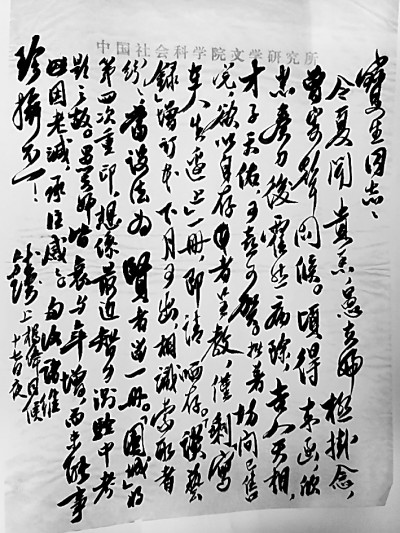

黃老師還常常會叫我們這些學生在他家中聚餐。狹小的客廳里能擠下七八個人,熱鬧得不得了。他的夫人郭良鋆老師也是梵文巴利文專家,而且廚藝很好,每道菜都像飯館兒做出來的一樣。我們一去,郭老師就親自下廚炒菜。黃老師興之所至,還會跟我們一起喝點兒小酒,給我們講很多過去的事。有一次,黃老師回憶說,自己讀書時,學校的糧食都是配給的,他飯量不大,常常一個月下來還有節余,而有些農村來的小伙子飯量大,可真是不夠吃。黃老師就會把自己的糧食分給那些有困難的同學。還有一次,黃老師說到錢鍾書先生對他的稱贊,給我們看錢先生用毛筆寫給他的信函。一封信寫于1984年夏天,祝賀黃老師病愈出院,信中寫道:“頃得來函,欣悉奏刀后霍然病除,吉人天相,才子天佑,可喜可賀。”錢先生隨函將一冊“欲以自存”的新印本《寫在人生邊上》送給黃老師,并告訴黃老師《談藝錄》增訂本即將出版,也會送一冊給他。

錢鍾書1984年寫給黃寶生的信

時間到了2009年夏天,黃老師教授的第一期梵文班告一段落。他開始帶著我們這些學員做我們的第一部集體成果《梵語文學讀本》。我負責其中《時令之環》第二章和《牧童歌》中五首詩歌的語法解析。這是我在梵語文學領域的第一個習作。我們按照黃老師課上講過的樣子做語法解析,黃老師像小學老師批改作業一樣給我們修改得滿篇紅字兒。黃老師的字特別好看,無論是板書還是寫在我們本子上,尤其寫天城體的時候,寫得又快又標致,我們簡直形成了“板書崇拜”!黃老師說,過去,圖書館的書不夠用,他們做翻譯都是先把梵語原文抄一遍在本子上,然后再逐句翻譯。借圖書館的書還掉了,自己手上還有一本,查起來也方便。他剛參加工作時,因為字寫得好,還常常會給所里寫黑板報。黃老師為我批改的校樣,我一直精心保存著,如同文物。

2010年上半年,中國社科院梵文研究中心正式成立。同年9月,梵文研究中心開設了第二期梵文班,至2013年7月結束,為期三年。課程完全公開,完全免費,就連教材也是免費發放——我們第一期梵文班的教學成果《梵語文學讀本》2010年8月由中國社會科學出版社出版,正好成了這時的教材。前兩年由郭良鋆老師和葛維鈞老師授課,講授梵語語法和文學作品。第三年黃老師親自授課,講完了整部《羅怙世系》。黃老師說,既然他擔任梵文研究中心和國家社科基金特別委托項目“梵文研究及人才隊伍建設”的負責人,就要多為國家培養人才。梵文研究中心成立前,我已考入北京大學南亞系跟王邦維老師讀博士,2011至2012年又在美國哈佛大學南亞系訪學,基本沒能參加第二期梵文班。

2013年7月,我博士畢業后回到外文所工作。這時,黃老師正在翻譯法國學者迪羅塞樂用英文撰寫的《實用巴利語語法》,準備為大家開設巴利語課程。巴利語與梵語同屬印歐語系中的印度雅利安語族,是印度早期佛教使用的語言。熟練掌握巴利語,不僅有助于直接利用巴利語文獻研究印度歷史文化和早期佛教傳統,對于理解佛教梵語句法和詞匯也大有裨益。巴利文班自2013年9月開始,至2014年1月結束,為期半年。授課方式與梵文班相近。黃老師在學期之初把《實用巴利語語法》的譯稿發給學員自學。絕大多數學員參加過第一期或第二期梵文班,已有一定的梵文基礎。我們上課時直接進入文本,閱讀黃老師親自挑選的巴利文經典《法句經》《經集》《本生經》選段,由學員先講,他再補充講解。《實用巴利語語法》在課程結束后校訂出版。由黃老師的授課講義整理而成的《巴利語讀本》隨后也出版了。我全程參加了黃老師的巴利文班和《實用巴利語語法》的校訂編輯工作。非常值得高興的是,這本書不到三年就重印了4次,已經成為學界的暢銷書。來所里工作之后,黃老師就不再題字給我。他說,你是梵文研究中心的人啦,哪兒有自己人題字給自己人的?但是黃老師出了新書,我們比黃老師還要開心呢!

黃老師常說,學者沒有周末。他的生活只有學術,沒有娛樂。如果說黃老師有什么興趣愛好,應該就只有看書。在他家里,無論客廳還是臥室,都滿滿當當全是書。黃老師對日常生活要求很低,只要有書就行。就連在“文革”的時候,有段時間沒有其他的書,卻可以看到馬恩選集,他也并不覺得空度時光。黃老師說,一個真正熱愛學習的人,無論在什么時候,都可以找辦法學習。他對我們說,多讀書,才能觸類旁通,在面對一個問題的時候,才能有準確的觀察和恰當的聯想。黃老師很關心我們這些青年學者的發展。由于我們各自才性不同,他希望我們能夠依據自己的興趣自由發展,發揮我們各自的長處,有了好的選題也會講給我們參考。黃老師說,現在咱們有課題啦,可以用課題經費買書。他們之前沒有課題的時候,工資也就幾十塊錢,因為愛書,也會花幾塊、十幾塊來買書。對于課題經費,黃老師能省就省,他說,這些經費都是國家的,不能浪費。他的身上完全是老一輩學者無私奉獻的學風。

黃老師為中國的梵學事業貢獻了大量成果,又培養了一批梵文巴利文人才。我想,今后會有越來越多的學生和學者加入我們的隊伍,我們這些青年學者逐漸成長,有了自己的專長和特色,我們的學科基礎建設也會日益完善,有自己的教材、讀本,還會有中文的梵語字典,我們的梵語學科終將成為一個成熟的學科。

從我第一次聽黃老師講課到現在,已整整十五年了!今年恰逢黃老師八十壽辰,祝福我們敬愛的黃老師健康平安!也祝愿我們的梵語文學研究事業蒸蒸日上、更加繁榮!

《光明日報》( 2022年07月25日 11版)

- 2022-07-27在古籍保護中 積蓄文化力量

- 2022-07-26書香縈繞在鄉土中國

- 2022-07-26西藏自治區圖書館:延伸服務半徑 提升閱讀體驗

- 2022-07-262022年“閱讀X”論壇側記:內容為本,枝葉扶疏花果美

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號