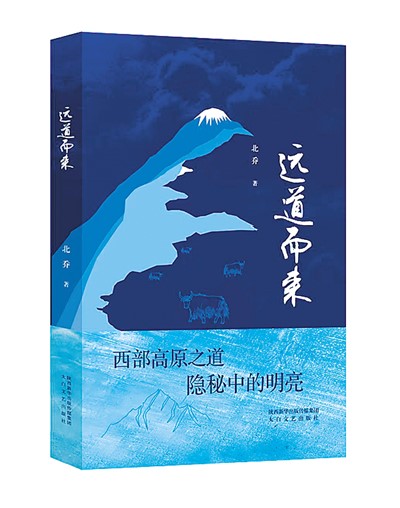

北喬寫詩,也寫散文、小說、評論。他當過兵,出版過軍旅題材長篇小說《新兵》《當兵》,也有評論集《貼著地面的飛翔》《約會小說》問世,但如果不是因為脫貧攻堅,他怎么也不會想到,人到中年會出版一本關于臨潭的散文集——《遠道而來》。

“遠道而來”,一個令人遐想的名字。從北京遠道而來后,他看到了什么?經歷了什么?對文學和生活,又有哪些新的思考?他最直接的收獲,恐怕是重新發現了文學的力量。

2016年10月至2019年9月,北喬在甘肅省甘南藏族自治州臨潭縣掛職,親身參與到脫貧攻堅工作中。“我作為中國作協的工作人員,來臨潭的主要任務是‘掛職幫扶’。但作協這樣的文化部門,不像其他單位那樣,擁有資金和產業項目等資源。于是我在實際工作中提出了‘文化潤心,文學助力’的理念,發揮文學‘扶志扶智’的作用,同時通過文學宣傳臨潭。”

3年來,在中國作協的支持下,物資和資金支持、后備人才培訓、鄉村文化建設等一系列文化幫扶舉措在臨潭落地。北喬還動員當地脫貧攻堅一線寫作者和干部群眾寫身邊人身邊事,主編出版了《臨潭有道》,并對新中國成立以來臨潭70年的文學創作進行了梳理,主編出版了《洮州溫度——臨潭文學70年》。他還組織開展了“助力脫貧攻堅文學創作培訓班”,幫助臨潭文學愛好者提高創作能力;牽線搭橋為5位臨潭基層作者出版著作。

“臨潭在中國版圖上,是個小地方,但卻有說不完的故事。這些故事通過詩歌、散文、新聞報道、照片等形式在《人民日報》《人民文學》《十月》等知名報刊發表,吸引了大量關注。”北喬說。他自己也利用業余時間,創作了諸多散文、詩歌,《遠道而來》中的作品,多是在臨潭時寫的。通過創作,他發現自己的第二重收獲是對臨潭風景和人的重新發現。

北喬寫臨潭的河,“這是一條閃亮的纜繩,草原是大海,但我沒有找到船。這是一條處于放松狀態的韁繩,可那馳騁的馬兒在哪兒?”寫臨潭的古堡、寨子遺存的土城墻,“它高傲,蒼涼,把遼闊站成了向上的沉默,把力量壓進了沉默之中”。寫臨潭的特色民俗拔河,“萬人拔河,在臨潭得到最本真的傳承。而一個最具方言特色的‘扯’字,似乎在寓示多民族間的血濃于水,再扯也扯不開”。在作家筆下,臨潭的山山水水、土城古堡、牌匾戲臺、民歌“漫花”、美食洋芋等一一呈現,詩一般的語言鉤沉起這片高原的前世今生、人文歷史、民風民情。

“冶力關的水,如故鄉的水。這里的人們,也是我的父老鄉親。”北喬寫道。在與當地人打交道的過程中,淳樸的鄉親們撫慰著他的鄉愁。書中記錄了作家向一位大姐討茶攀談,喝到了平生最有滋味的一次茶;得知一位妙齡女子在丈夫入獄服刑后,獨自撐起家庭重擔后的欽佩;還有臨潭人物群像“父老鄉親”一節中的父子、做羊蹄的后生、刻剜匠木雕藝人、鄉村畫師、喝蓋碗茶的老人、走村入戶的鄉干部等,每個人都是從生活中來的“這一個”。

“這完全是生活饋贈給我的禮物。”北喬說。如果說收獲,他認為最大的還是重新認識了深入生活、扎根人民對于創作的意義。《遠道而來》中記錄了這樣一個故事:看到自己親手挖出的洋芋,北喬滿心歡喜,可旁邊勞作的小伙子卻顯得心情不好。一番攀談后,他認識到,農民所謂的快樂,比如豐收的快樂,比如相互間的說笑,只是一個個瞬間,無法替代那些長長的白天黑夜。就像挖土豆,挖個一筐半筐的,邊挖邊玩,確實挺有趣,也有美感。可五六畝地,需要兩三天挖完,成千上萬次重復幾個動作,就是另一回事了。

在勞動中,北喬發現了寫作的真諦。“我想到了現在文學里的鄉村敘事,多數情況,只是我們自以為是的鄉村敘事,而非農民心中和日常生活中的鄉村敘事。這絕不是只靠記憶和簡單的體驗生活就能彌補的,我們必須得在心靈和感覺上重回今日的鄉村才行。”(本報記者 張鵬禹)

- 2022-12-15“王爾德精選集”套裝

- 2022-12-15乞力馬扎羅的雪:海明威短篇小說精選

- 2022-12-15人生忽醒

- 2022-12-12芯片的浪漫歡騰的世相

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號