作者:陳浩然(首都師范大學外國詩歌研究中心研究員)

在中國傳統文化中,機智敏捷、溫和可愛的兔在十二生肖中排行第四。文人墨客鐘愛白兔,作品中經常提及在廣寒宮里為嫦娥搗藥的玉兔,造就了很多膾炙人口的名句,如唐代大詩人李白在《把酒問月·故人賈淳令予問之》的“白兔搗藥秋復春,嫦娥孤棲與誰鄰”;又如宋代歐陽修在《白兔》中的“天冥冥,云蒙蒙,白兔搗藥姮娥宮”。此外,北朝樂府民歌《木蘭詩》中談到性別時直言:“雄兔腳撲朔/雌兔眼迷離/雙兔傍地走/安能辨我是雄雌?”仔細觀察起來,當提起兔耳,使其懸置時,雄兔兩只前腳時常動彈,而雌兔瞇著雙眼。但是雌雄兔子貼地飛跑時,卻無法辨認性別。似乎在說,當各自奔向前程時,男女并沒有區別。

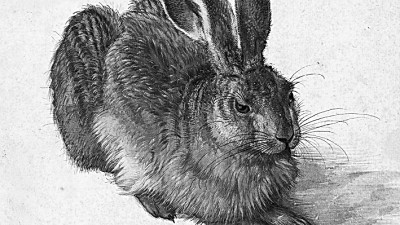

阿爾布雷特·丟勒繪畫作品《野兔》 資料圖片

與中國潔白無瑕、性情溫和的兔不同,歐洲兔多是體型較大、喜好野外獨居的野兔(hare)。從詞源來看,這個詞可以追溯到荷蘭語的“haas”和德國的“hase”,而古英語中用來描述灰色的“hasu”也可能與野兔有關。

對盎格魯-撒克遜人來說,英國的野兔很可能是典型的外來物種——兩千多年前由羅馬人帶來。因其擅長在野外奔跑,且經常挖洞間接破壞農田,后來淪為貴族狩獵的對象。兩千年間,雖淪為獵物,英國野兔仍舊依靠其無害的外表賺取了同情心,凡是對自然稍有感悟的詩人都會或多或少留意到它。有些詩人歌頌它們自由且詩意的生活習慣,也有詩人對野兔的脆弱表示同情。

威廉·華茲華斯和約翰·克萊爾筆下的野兔是自由且快樂的生靈。在《決心與自立》中,華茲華斯記錄了在陽光下愉悅奔跑的野兔:“在荒原上/野兔在歡樂中奔跑;/她用腳從泥濘的大地上/攪起一團霧氣,在陽光下閃閃發光,/無論跑到哪里,水霧都一路跟隨。”克萊爾詩中的野兔則盡情享受著靜謐的夜晚:“鳥兒歸巢,牛群靜休,/古老的山坡上羊群臥著喘息;/灰綠色的柳枝下/耕犁像苦工一樣休憩。/膽小的野兔拋開白晝的恐懼/在揚塵的路上跳躍、玩耍,/接著毫不畏懼地跳進谷叢/在大麥穗上吸吮著露珠;/又一陣慌亂,奔向小山/像歡快的思想一般跳舞,蹲坐和閑逛。”引文選自《玩耍的野兔》這首詩,準確地描述了克萊爾在鄉村夜晚的見聞。當詩人用“吸吮露珠”和“歡快的思想”形容這群因膽怯而避開人群的動物時,他一定感同身受。就像詩人在卡斯塔利亞飲用詩歌之泉一樣,野兔在盡情享用著露珠。類似地,如果思想可以歡快地跳躍,那一定是詩人夢寐以求的狀態。

羅伯特·彭斯和威廉·考珀同情野兔,譴責肆意的獵殺行為。據書信記載,彭斯在1789年的兩個早晨都曾經在身邊看到剛剛被射傷的野兔,就創作了《受傷的野兔》一詩,以此痛斥獵殺者的殘忍行為:“你慘無人道!我詛咒你那野蠻的槍支,/詛咒你用來瞄準的眼睛失明;/憐憫永不發出嘆息安慰你啊,/詛咒你殘忍的心永遠得不到片刻安逸!”真正的“寵兔狂魔”非威廉·考珀莫屬。1774年,考珀從教區執事那里得到了一只三個月大的野兔,瞬間激起了他的保護欲。事實上,當時的考珀已經連續幾個月承受精神錯亂的折磨,幼年野兔的到來很大程度上帶給他慰藉。在《花園》這首詩中,他將自己描述為野兔的保護者:“好吧——至少安全了。/受保護的野兔/聽不到殘忍的人/殺戮時的嚎叫,在她的痛苦中歡呼。”不僅如此,他還將野兔看作自己在同一屋檐下的伙伴,耐心地照顧了十年之久:“和平之家中這只天真的伙伴/在我長達十年的照顧后/最終與我熟識;本能地放下/幾乎所有對危險的警惕。/在我的屋檐下,根本不需要擔憂。”不僅如此,考慮到野兔的壽命,他還在詩中承諾安葬這位伙伴:“倘若你先離開,我會為你安葬;/當我嘆息著讓你安息,會說/我至少知道一只野兔曾有過朋友。”

對于英國詩人來說,自然是詩歌創作永恒不變的話題。自然界中的鳥、蟲和野獸總能喚起他們自身情感的投射,這一點在浪漫主義時期的詩人身上體現得尤為明顯。然而,與其他野生動物不同,野兔更能喚起他們對土地的感情。自18世紀開始,英國的圈地運動愈演愈烈,到處可見標注私人領地的圍欄,這對于熱愛在田野間漫游、珍視鄉村風景的詩人來說是種災難。面對可以在土地上自由穿梭的脆弱的野兔,他們必然心生憐憫。珀金斯在著作《浪漫主義和動物權利》中直言:“從浪漫主義自然觀來看,將寵物帶回家就意味著將純真、主動、快樂和善良一并帶回。”同情心是搭建自我和他者之間的橋梁,同樣是脆弱的靈魂,當詩人將對往事的留戀、對自由的向往投注于野兔之上時,他們收獲到野兔給他們帶來的歡樂。

《光明日報》( 2023年02月02日 13版)

- 2023-02-03古人大型猜謎游戲:看圖說吉祥

- 2023-02-02生命是條流淌的河

- 2023-01-31供水、裝飾與象征:噴泉的文化史

- 2023-01-30讓文學為生活伴奏

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號