【傳統(tǒng)文論的當(dāng)代回響】

作者:米彥青(內(nèi)蒙古大學(xué)文學(xué)與新聞傳播學(xué)院教授)

“詩(shī)緣情而綺靡”,是西晉陸機(jī)在《文賦》中提出的一個(gè)十分重要的美學(xué)觀點(diǎn)。所謂“詩(shī)緣情”,就是說(shuō)詩(shī)歌是因情而發(fā)的,是為了抒發(fā)作者感情的。當(dāng)然,陸機(jī)并不是排斥詩(shī)歌的言志功能,只是在詩(shī)歌功用之外,通過(guò)對(duì)建安以來(lái)詩(shī)歌向抒情化、形式美方向發(fā)展藝術(shù)規(guī)律的高度概括,另行開(kāi)辟出一條審美之路。南朝劉勰強(qiáng)調(diào)“登山則情滿于山,觀海則意溢于海”,認(rèn)為作為創(chuàng)作主體的“心”與作為創(chuàng)作客體的“物”是融合統(tǒng)一的,也就是“神與物游”。南朝鐘嶸依舊強(qiáng)調(diào)吟詠性情。詩(shī)緣情而生,基本成為魏晉南北朝時(shí)期共同遵循的詩(shī)學(xué)觀念。到中唐,皎然提出“詩(shī)有四不”,所謂“情多而不暗”,強(qiáng)調(diào)詩(shī)歌緣情而起,但情感要適度,表達(dá)方式要中和。至晚唐,李商隱從元?dú)庾匀徽撝械奈膶W(xué)本源論出發(fā),在詩(shī)歌創(chuàng)作方面,特別強(qiáng)調(diào)要言志、緣情,抒寫(xiě)性靈。李商隱強(qiáng)調(diào)詩(shī)歌是人之感情的自然流露,“人稟五行之秀”,內(nèi)含七情,有所激動(dòng),需要借詩(shī)歌來(lái)抒發(fā)自己性靈,以達(dá)到“刺時(shí)見(jiàn)志”的目的。

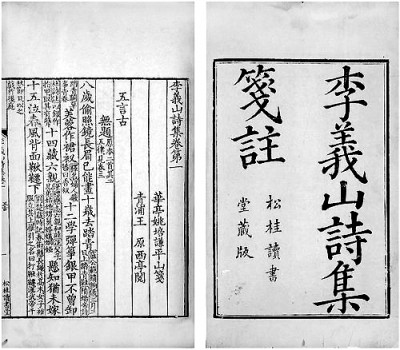

《李義山詩(shī)集箋注》清刻本 資料圖片

情景交融的最高境界是二者“妙合無(wú)垠”

李商隱曾經(jīng)以“師曠薦音”“后夔作樂(lè)”來(lái)比喻自己的詩(shī)作,并說(shuō)自己的創(chuàng)作“其或綺霞牽思,珪月當(dāng)情,烏鵲繞枝,芙蓉出水,平子《四愁》之日,休文《八詠》之辰,縱時(shí)有斐然,終乖作者”。他主張以綺麗的文辭來(lái)抒寫(xiě)情思,通達(dá)性靈。

古代詩(shī)人善于通過(guò)對(duì)日常生活的凝視和把握,充分表達(dá)內(nèi)心的充沛情感。詩(shī)歌中的日常美學(xué),更多是通過(guò)詩(shī)作中的敘事實(shí)踐與抒情感懷而得以塑形的。詩(shī)人著力展現(xiàn)生活的細(xì)微漣漪和波紋,在層巒疊嶂的內(nèi)心世界里反復(fù)體察人生的復(fù)雜況味。這是返回內(nèi)心的抒寫(xiě)。詩(shī)人是現(xiàn)實(shí)社會(huì)的體驗(yàn)主體,著重表達(dá)細(xì)微、瑣碎、多愁善感的日常感悟。他們以表現(xiàn)生命實(shí)感經(jīng)驗(yàn)與認(rèn)知路徑的變化為主,依靠?jī)?nèi)心的情感張力與嫻熟的藝術(shù)技巧來(lái)統(tǒng)合詩(shī)性,細(xì)膩、幽微地將時(shí)代變化與個(gè)人生命彌合在一起。詩(shī)人從心靈深處涌出的對(duì)人性的困惑、執(zhí)拗和愛(ài)戀,借助詩(shī)句得以抒發(fā)。

在日常生活的詩(shī)學(xué)建構(gòu)中,對(duì)“物”的情感飽含著豐沛的能量。詠物詩(shī)是古代詩(shī)人的拿手好戲,也是相互之間切磋詩(shī)藝的一個(gè)隱形“擂臺(tái)”。從本質(zhì)上來(lái)說(shuō),詠物詩(shī)是個(gè)體創(chuàng)作者與日常物象有效互動(dòng)的“對(duì)象化過(guò)程”。這意味著抒情主體的詩(shī)人與客體物象之間不是單向度的關(guān)系,而是相互之間有一種共情力,朝著共同的世界前行。

風(fēng)景是另一重意義上的“物”。風(fēng)景在古時(shí)詩(shī)人的筆下,無(wú)論是安寧還是靜默,都顯示出沉思的力量,閃爍著微光的美感。美國(guó)學(xué)者米切爾指出,“風(fēng)景是涵義最豐富的媒介”,它“包含在某個(gè)文化和意指交流的傳統(tǒng)中,是一套可以被調(diào)用和再造從而表達(dá)意義和價(jià)值的象征符號(hào)”。風(fēng)景在詩(shī)人筆下執(zhí)行著重要的抒情功能,象征著詩(shī)人的主體能動(dòng)性,對(duì)作品的情感結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。明清之際的王夫之曾經(jīng)這樣總結(jié):“情、景名為二,而實(shí)不可離。神于詩(shī)者,妙合無(wú)垠。巧者則有情中景、景中情。”情、景交融的最高境界是二者“妙合無(wú)垠”,大體又可以分為“情中景”和“景中情”兩類。

“景中情”是在比較客觀地描寫(xiě)自然和社會(huì)生活景象的過(guò)程中,能相對(duì)隱蔽地體現(xiàn)詩(shī)人的思想感情的藝術(shù)表現(xiàn)方法,如“夕陽(yáng)無(wú)限好,只是近黃昏”的詩(shī)句,表面看來(lái)似乎是純客觀的描寫(xiě),但其中又流露出詩(shī)人的主觀情意。“情中景”以深切寫(xiě)情為主,是詩(shī)人在直接抒發(fā)自己強(qiáng)烈感情的過(guò)程中,創(chuàng)造鮮明的“抒情人”形象,使詩(shī)中描寫(xiě)的物象抹上一層濃厚的主觀感情色彩,甚至掩蓋客觀物象本來(lái)的面貌。

古時(shí)詩(shī)人的詠物詩(shī)和風(fēng)景詩(shī)中,物象都是吟詠的重心,它們本來(lái)是生活的附屬品,卻贏得了審美上的獨(dú)立性。這種對(duì)生活中隨處所見(jiàn)“物”的關(guān)愛(ài),表達(dá)出詩(shī)人對(duì)世俗生活的熱愛(ài)。在日常生活的詩(shī)性范疇里,詩(shī)人以圓熟的寫(xiě)作技巧與飽滿的詩(shī)性感悟,把生活價(jià)值、美學(xué)價(jià)值和精神價(jià)值疊合在一起,讓詩(shī)歌的意象褶皺帶著詩(shī)人豐饒的詩(shī)性歷史記憶。

情感是將人們聯(lián)系在一起的黏合劑

在情感社會(huì)學(xué)看來(lái),人的重要特征之一就是“在形成社會(huì)紐帶和建構(gòu)復(fù)雜社會(huì)結(jié)構(gòu)時(shí)對(duì)情感的依賴”。情感是將人們聯(lián)系在一起的黏合劑。古時(shí)詩(shī)人擅長(zhǎng)運(yùn)用情感的復(fù)雜向度,來(lái)傳達(dá)生命體驗(yàn)與價(jià)值判斷。比如,李商隱就不厭其煩地以細(xì)筆和重筆描摹情感帶來(lái)的風(fēng)浪,不厭其煩地確認(rèn)既固若金湯又似是而非的情感聯(lián)結(jié),既對(duì)情感世界保持一定的審美距離,又時(shí)時(shí)對(duì)其進(jìn)行觀察和勘測(cè)。這不僅僅是個(gè)體的敘事選擇,而且背后還凸顯出人與人之間既緊密相連又變動(dòng)不居的生活譜系。

至清代,葉燮在《原詩(shī)》中寫(xiě)道:“作詩(shī)者實(shí)寫(xiě)理、事、情,可以言言,可以解解,即為俗儒之作。惟不可名言之理,不可施見(jiàn)之事,不可徑達(dá)之情,則幽渺以為理,想象以為事,惝恍以為情,方為理至事至情至之語(yǔ)。”文學(xué)作品本來(lái)就是被用于抒發(fā)情感、表達(dá)志趣而存在的,說(shuō)理要“緣情體物”,通過(guò)真切的體悟來(lái)傳達(dá)“理”之深刻。詩(shī)之寫(xiě)事,未必需要完全拘泥于實(shí)際情狀,而是可以發(fā)揮想象,在審美創(chuàng)造中進(jìn)行表達(dá)和敘說(shuō)。這就更加全面而完整地總結(jié)出詩(shī)歌中的理、事、情之特點(diǎn)。

以李商隱為代表的古代詩(shī)人,以強(qiáng)烈的自我體察、主體意識(shí)和藝術(shù)自覺(jué),創(chuàng)造內(nèi)心化和精神化的文學(xué)作品,重建文學(xué)與歷史、社會(huì)、文化、制度之間的聯(lián)系,有效地強(qiáng)化文學(xué)關(guān)注日常生活、關(guān)注情感世界的價(jià)值,以對(duì)情感世界的描摹與勘探,來(lái)深度介入現(xiàn)實(shí)世界。對(duì)于宏闊時(shí)代與他們擦肩而過(guò)留下的痕跡,他們?cè)谠?shī)作中予以保留。這種保留,彰顯出詩(shī)人在建構(gòu)歷史連續(xù)性和文化連續(xù)性上的可能性,也是詩(shī)人這個(gè)職業(yè)的一項(xiàng)神圣使命。

以充沛的情感表達(dá)對(duì)抗創(chuàng)作上的“技術(shù)主義”

簡(jiǎn)單梳理“詩(shī)緣情”創(chuàng)作理念的萌發(fā),以及在文學(xué)發(fā)展進(jìn)程中不斷激起的回響,旨在期待當(dāng)下的創(chuàng)作充分汲取傳統(tǒng)文論的滋養(yǎng),及時(shí)糾偏,不斷開(kāi)掘更為飽滿、豐盈的情感世界。

茅盾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者東西說(shuō)過(guò):“我們躲進(jìn)小樓,閉上眼睛,對(duì)熱氣騰騰的生活視而不見(jiàn),甘愿做個(gè)‘盲人’。又漸漸地,我們干脆關(guān)上聽(tīng)覺(jué)器官,兩耳不聞,情愿做個(gè)‘聾人’。我們埋頭于書(shū)本或者網(wǎng)絡(luò),勤奮地描寫(xiě)二手生活。我們有限度地與人交往,像‘塞在瓶子里的蚯蚓,想從互相接觸當(dāng)中,從瓶子里汲取知識(shí)和養(yǎng)分’(海明威語(yǔ))。我們從大量的外國(guó)名著那里學(xué)會(huì)了立意、結(jié)構(gòu)和敘述,寫(xiě)出來(lái)的作品就像名著的胞弟,看上去都很美,但遺憾的是作品里沒(méi)有中國(guó)氣味,灑的都是進(jìn)口香水。我們得到了技術(shù),卻沒(méi)把技術(shù)用于本土,就連寫(xiě)作的素材也仿佛取自名著們的故鄉(xiāng)。”這是當(dāng)代作家難得的自我審視,觸及當(dāng)下文學(xué)創(chuàng)作中的一些病灶,具有普遍性和針對(duì)性。有些作家關(guān)閉了文學(xué)與現(xiàn)實(shí)火熱生活同頻共振的情感通道,關(guān)閉了文學(xué)與廣大世界相連接的情感通道,關(guān)閉了文學(xué)與人民群眾喜怒哀樂(lè)共鳴的情感通道,而是一味沉溺于“技術(shù)主義”營(yíng)造的精致套盒中,以“冷酷到底”的模式,追求“零度情感寫(xiě)作”,或者干脆背向情感世界,放棄了情感的溫潤(rùn)與熱度,從而使得一些創(chuàng)作陷入空洞生硬的境地。

正如文學(xué)評(píng)論家孟繁華所說(shuō):“文學(xué)最終是處理人的情感事務(wù)的,如果不在人的情感領(lǐng)域深入探索,如果對(duì)人的情感沒(méi)有誠(chéng)懇的體會(huì),技術(shù)無(wú)論怎樣先進(jìn)或奇異,都是沒(méi)有意義的。”我們主張重提“詩(shī)緣情”的創(chuàng)作理念,就是期待當(dāng)下的文學(xué)創(chuàng)作尊重內(nèi)在基本規(guī)律,辯證處理好理、事、情之間的關(guān)系,充分描摹現(xiàn)實(shí)世界中的情感脈動(dòng),不煽情,不濫情,更不冷酷無(wú)情,而是以激情面對(duì)時(shí)代,以深情面對(duì)人民,以熱情面對(duì)生活,從而創(chuàng)造出情景交融、文質(zhì)兼美、情理兼?zhèn)涞膬?yōu)秀作品,豐富讀者的精神世界。

《光明日?qǐng)?bào)》(2023年11月15日 14版)

- 2023-11-16為古代經(jīng)典賦予現(xiàn)代詩(shī)歌韻律

- 2023-11-15《2020-2022海外華文文學(xué)精品集》新書(shū)發(fā)布

- 2023-11-16第35屆陳伯吹國(guó)際兒童文學(xué)獎(jiǎng)在滬揭曉

- 2023-11-16讀《此岸的辨識(shí)》有感:一本既好嚼又好看的書(shū)

西北角

西北角 中國(guó)甘肅網(wǎng)微信

中國(guó)甘肅網(wǎng)微信 微博甘肅

微博甘肅 學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)

學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó) 今日頭條號(hào)

今日頭條號(hào)