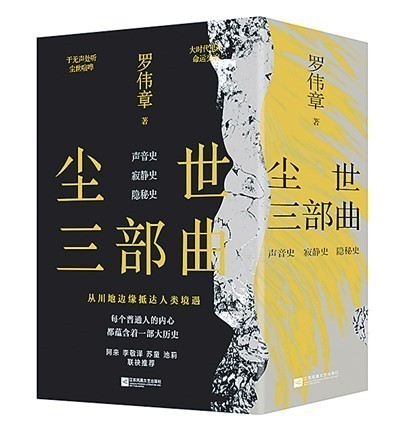

羅偉章近照

故鄉是我想象的起點

我的大多數小說,都是從故鄉出發的。川東北那片大山大水的土地,是我小說的種子。那里屬大巴山余脈。我的老家位于半山腰,開門見山,出門走山,抬頭望是云,低頭看是河。河叫清溪河,像一根飄帶,亮閃閃地依山蜿蜒,順著河流的方向,目光一直向前,就到了天盡頭。山與河,構成了我所認知的世界,也成為我想象的起點。山的那一邊是什么樣子,河的盡頭是否還是河,這是我小時候癡迷的問題。

那時候,山里貧窮,但十分熱鬧,小小一個村莊,老老少少三百多口人,笑的罵的,喜的喪的,各種聲音,日日不絕。雞鳴狗吠、豬叫牛哞,豐富著聲音的內容,一同編織進春去秋來的生活。我家房子往下,有一棵遮天蔽日的古樹,每天黃昏,樹上的喧鬧聲數里可聞,仿佛有千萬只麻雀,集結在樹上開會,每根枝條上,都密密麻麻掛著它們灰色的身影。樹因此變得沉重。有時候,它們吵鬧得我們面對面說話都聽不清,需要喊。春秋二季,時起狂風,風過處,萬物讓道。當風停下來,每條土路都被吹白了,連土的顏色都得給風讓道。但如果正午時分進入山林,又是那般寂靜,光線從樹葉間漏下來,能聽得見陽光滴落的聲音。一只蜜蜂在花叢中盤旋,哪怕很有一段距離,也能聽見空氣的震顫。

這就是我小時候受到的教育。聲音給我的教育。是聲音教會我辨認村莊和村莊之外的世界。后來,我上了大學,再后來,大學畢業,我在一座中等城市上班,又從那座城市到了省城,但老家是要經常回去的。當我的寫作陷入膠著的時候,心情陷入不安和苦悶的時候,一個聲音就會對我說:你該回趟老家了。對我而言,那個地圖上找不到的村落,是高山的靈芝,也是大河的源頭。然而,一年接著一年,我聽見故鄉的聲音變得越來越微弱,越來越稀少,遠離故鄉的人偶爾回鄉,口音里已帶有異鄉的腔調,故鄉的聲音也因此變得越來越復雜。

我告訴自己:應該為聲音寫一部歷史。

一部聲音史,可以是一部村莊史,也可以是一部世界史。

這就是創作《聲音史》的緣起。

寫到中途,我覺得還應該寫一部《寂靜史》。寂靜是聲音的結束,也是聲音的起點。而且,寂靜同樣是一種聲音。但我并沒有在完成《聲音史》后立即投入《寂靜史》的寫作,因為在《聲音史》中,已出現茍軍和桂平昌這對鄰居,我在他們身上發現了人性的張力——那是一條觸目驚心的裂縫。但凝視那條裂縫不是《聲音史》的任務,它有自己流動的方向,因而我不能停留太久。《聲音史》寫完,我才著手寫茍軍和桂平昌,《隱秘史》由此而來。

《寂靜史》是《塵世三部曲》(江蘇鳳凰文藝出版社)中最后完成的。那之前,我下派到四川省達州市宣漢縣,有機會深入到那些風景絕佳、未經開發的荒僻之地,體察那里的民眾怎樣過日子,又怎樣夢想日子。潛入最底部的生活,暫時離開自己熟悉的環境,許多時候,真可以為寫作打開門窗,讓光撲面而來。我后來寫《誰在敲門》,也緣于在川西蘆山縣駐扎,那里有一條河,它清亮的色澤、流動的樣子,都讓我想起故鄉的清溪河。我覺得它們是同一條河。天下河川歸海,它們有著同樣的去向。于是在蘆山一家賓館里,我寫下了《誰在敲門》那部六十多萬字的小說的第一句。

每個故事都有自己的使命

《塵世三部曲》由《聲音史》《寂靜史》《隱秘史》三部小說組成,它們雖是相對獨立的故事,承擔著各自的使命,但內在聯系又是顯而易見的。

《聲音史》里的楊浪,是千河口村一個普通村民,但他天賦異稟。小說中寫到,他有非凡的聽覺,能從寂靜里聽出聲音,也能從聲音里聽出寂靜。在村里人外出打工,或遷至城鎮后,他固守在祖居的家園,每天到人去屋空的院落和日漸荒蕪的田野徘徊,搜集各種聲音,存放在心里。他不僅能傾聽和辨別,還能惟妙惟肖地模仿,那些逝者和遠行者的聲音,在他嘴里復活,并讓整個村莊復活。他堅信,到某一天,離開的會回來,因此,即使數九寒天,他也常常清早起床,去打掃各個院落,還盡其所能,守護著村里的氣息和生靈。

林安平是《寂靜史》的主人公,作為峽谷里的一名土家祭司,祖傳的信仰既是她的精神寄托,也是她的生存根基。特殊的環境和她異乎尋常的出生,使她歷經磨難。然而,她從低處的微物和高處的星辰中,領悟寬闊的含義,并由此確立了自己的生命觀。隨著時代發展,她的職業走向沒落,再沒有年輕一輩愿意跟隨她。那套沿襲千年的祈禳之術,既不起作用,也不被信任。峽谷大開發可能為她帶來機遇,但也會形成沖擊。她需要選擇。

《隱秘史》里的桂平昌,生性懦弱,偏偏與性格暴戾的茍軍為鄰。后來,茍軍離開家鄉,久無音訊,并且有傳言說他已客死異鄉。桂平昌的外在生活和內心生活,都漸次歸于平靜。然而,山洞里一具無名尸骨的曝光,引起他內心的騷動,也激活了他的潛意識。于是他開始進入自我的世界,認定那具尸骨就是茍軍,在想象中完成了對茍軍的復仇,卻彰顯出更為驚心動魄的蒼白。

丁帆先生在評論《塵世三部曲》的時候說:《聲音史》是心靈史,《寂靜史》是信仰史,《隱秘史》是人性史。

探索技法以便更好地表達

許多評論家在論及我的小說創作時,都說到我創作技法的變化。認為我早期的作品比較嚴格地遵循了現實主義原則,后來有了各種現代技法的融入,到《隱秘史》簡直就是魔幻現實主義。其實我自己不這樣看。我覺得,我后來的寫作,或許才是真正的現實主義。現實主義不是實錄,更不是眼見為實,而是一種存在或可能存在。

比如《隱秘史》里的桂平昌,剛好遭遇到蠻橫的鄰居。鄉村有“植物特性”,彼此做了鄰居,就是長久的鄰居。當惡鄰離開,他才敢抬頭。桂平昌在想象中虛構了一起兇殺案,本是想給自己一個交代,卻讓自己的內心更加荒涼。對主人公心靈嬗變和內心潛意識的描寫,當然是現實書寫,只不過是眼睛看不到的現實,是更深的現實。

包括《聲音史》和《寂靜史》,都是如此。《聲音史》特別強化了耳朵的功能。人之五官,視覺相對“膚淺”,膚淺是因為方便,抬眼一望,就看見了,但聽覺必須專注,集中意識,調動內心積存的記憶,如此才能辨別聲音并將其歸類。對這個問題,學者唐諾有過論述。我們通常所說的現實,是眼睛里的現實,而不是耳朵里的現實。然而,在人類文明的早期,耳朵或許更重要,它不僅負責聆聽萬物之聲,還要聆聽神靈的啟示或告誡。繁體的“聖”字,把耳朵放在頂上,可見聽覺在古人眼中的重要性。耳朵里的現實,有時候比眼睛里的現實更深刻。但它們都是現實。包括《寂靜史》里的靜謐,還有微物之神所創造的自然偉力,同樣是現實,只不過往往在人的視野之外。

對創作技法的探索,是作家的天職。探索技法是為了更好地表達。“三部曲”里的小說,寫法上很不一樣,《聲音史》緊貼大地,是心靈史,更確切地說是自然心靈史;《隱秘史》是一個夢魘,內心挖掘是其根本任務;《寂靜史》帶有原初的氣息,是否能有效傳達那種氣息,至關重要。這幾部作品與《誰在敲門》相比,差異就更大了。

因此從這個意義上講,我不主張寫作上的任何界定,評論家可以,他們需要用流派或主義去類比、去評說,但作家不必,作家應打破所有界定帶來的限制。另一方面,石濤有言,“嘔血十斗,不如嚙雪一團”,是說技法的錘煉再重要,也抵不上心靈的豐富和境界的提升。

- 2024-01-15《圖靈獎獲獎科學家漫畫系列》亮相北京圖書訂貨會

- 2024-01-15展出圖書40萬余種 2024北京圖書訂貨會引領“中國出版風向標”

- 2024-01-15《何以中華》多語種出版 百件文物詮釋中華民族共同體歷史內涵

- 2024-01-15《老鼠記者 漫畫版》在京發布

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號