原標題:隨榮新江尋找敦煌的吉光片羽

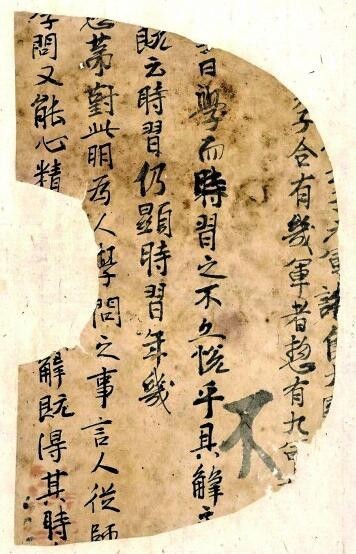

敦煌寫卷剛剛從藏經洞中拿出的樣子 圖片選自《滿世界尋找敦煌》

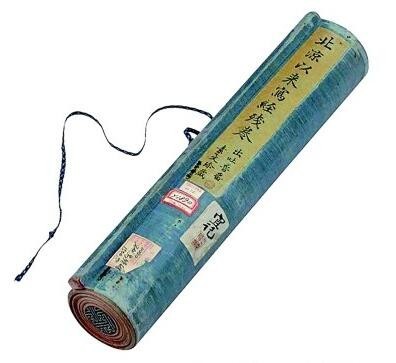

美國普林斯頓大學葛斯德圖書館藏經義策問卷之一 圖片選自《滿世界尋找敦煌》

中國國家博物館藏“素文珍藏”卷軸 圖片選自《滿世界尋找敦煌》

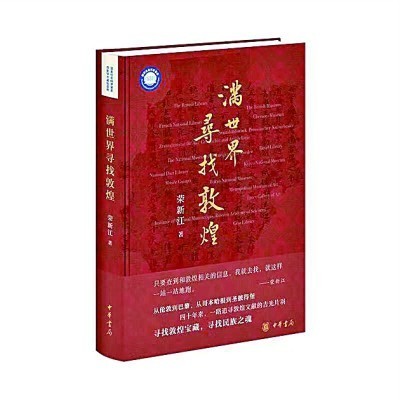

日前,在中華書局推出的《滿世界尋找敦煌》一書中,作者榮新江這樣寫道:“只要查到和敦煌相關的信息,我就去找,就這樣一站一站地跑。”從倫敦到巴黎,從哥本哈根到圣彼得堡……40年來,榮新江一路追尋敦煌文獻的吉光片羽,為的是尋找敦煌寶藏,尋找中華民族之魂。

大家熟悉的敦煌,是一座位于中國甘肅省西部的城市。作為一個有著兩千多年歷史的邊郡,敦煌一直沉默著。遠征的軍隊在這里集合,喧鬧的情形僅僅是歷史的敘述。只是到了近代,因為在這里發現了藏經洞,國際列強紛紛前往,一車車中國珍寶和古代文獻被盜運到西方。一時之間,敦煌忽然舉世聞名。

北京大學博雅講席教授榮新江新近推出了《滿世界尋找敦煌》(以下簡稱《尋找敦煌》)一書。讀者不禁要問,敦煌就在那里,自西漢設郡以來從未搬離,為什么要滿世界去尋找呢?

原來,榮教授筆下的此敦煌不是彼敦煌,而是敦煌出土的文物,包括古代紙本文書、壁畫、雕塑等,并不是地理上的敦煌。那么,為什么不直接寫作“敦煌文物”,非要使用“敦煌”呢?

眾所周知,敦煌文物的流散,是近代中國痛苦歷程中的一部分。敦煌文物屬于敦煌,這是歷史,是法理,是理想,卻不是現實。

英藏敦煌文獻、法藏敦煌文獻、俄藏敦煌文獻……丟失的“敦煌”,鋪滿世界。甚至在世界某個意想不到的角落,也會藏著幾件敦煌文物,抽泣著縮成一團。

《尋找敦煌》一書的開篇,是一張打開的世界地圖,國界并不分明,城市的名字卻突兀地聳立著。那便是現在所知“敦煌”的世界分布。當然,敦煌等地的文物在中國也有分布,那也是敦煌丟失過程中的一種證明,性質雖然不同,歷史背景卻是同一個。除中國外,“敦煌”的世界分布基本上都是發達國度,歐洲多國、美國以及日本,這些國家恰恰正是當年世界殖民主義的主力。

《尋找敦煌》一書的主人公是北京大學的榮新江教授,滿世界尋找“敦煌”的就是他。而他的足跡,正是該書展開的線索。

1985年春天,榮新江從荷蘭萊頓出發,首站選擇英國。此后40年間,榮新江未曾間斷地在歐洲、亞洲和美洲尋找敦煌。所到之處為什么會成為他尋找敦煌的目的地,讀罷《尋找敦煌》,便可一目了然。

這里所說的敦煌,并非只有敦煌,吐魯番、庫車、和田等地,凡是文物薈萃之地,都曾是列強的狩獵目標,如今則成了榮新江尋找的中國“親人”。

面對已經流散出去的文物,應該怎么辦?相對于流散到歐洲的敦煌文書被深鎖密室的情形,中國敦煌文書的目錄一直在編輯。1931年,陳垣先生主編的《敦煌劫余錄》完成,這是中國敦煌學發展史上的標志性著作。如今,《尋找敦煌》的第十一章內容涉及中國各地的敦煌,標題為《敦煌“劫余”錄:中國各地藏品拾珍》,延續著相同的情感和表達。

《敦煌劫余錄》的序言由陳寅恪撰寫,在“或曰,敦煌者,吾國學術之傷心史也”的觀點之外,陳寅恪表達了另外兩層含義。其一,中國現存的敦煌卷子中,仍有一些極具學術價值,如摩尼教經、姓氏錄等。其二,如何“內可以不負此歷劫僅存之國寶,外有以襄進世界之學術于將來”,這才是他更關心的問題。陳寅恪意識到,只有推進世界學術的進步,才對得起這些流散的國寶。

陳寅恪的序言,開篇即指出“敦煌學者,今日世界學術之新潮流也。自發見以來,二十余年間,東起日本,西迄法英,諸國學人,各就其治學范圍,先后咸有貢獻。吾國學者,其撰述得列于世界敦煌學著作之林者,僅三數人而已”。陳寅恪強調中國學人應該預流,推進世界學術的進步。

滿懷傷痛,更希望醫治傷痛。從20世紀20年代開始,很多中國學者踏上歐洲之路,為的就是抄寫一些敦煌卷子,王重民、向達、姜亮夫等學者,都成為中國早期敦煌學篳路藍縷的行進者。然而,在戰亂頻仍的中國和并不太平的世界,中國的敦煌之痛,始終無法排解。新中國成立不久的1951年4月,北京故宮午門城樓上舉辦敦煌文物展覽,為了配合抗美援朝,揭露的是帝國主義的文化侵略,敦煌依然在流血。

20世紀70年代末80年代初,一則流傳甚廣的傳說影響巨大。一位日本教授在中國的大學舉辦講座時說:敦煌在中國,而敦煌學在日本。雖然后來有許多人站出來辟謠,但深深刺痛中國學界的影響已然發生。1983年,中國敦煌吐魯番學會宣布成立,季羨林先生被推選為首屆會長。之后,中國敦煌學在中國大地風起云涌地推動起來。

國寶被劫掠,傷心理所當然,但要從根本上醫治這種傷痛,只能在研究領域迎頭趕上,否則感受到的就不僅僅是丟失之痛。所以,積極的學術研究,才是醫治敦煌之痛的正解。

1984年,榮新江作為北京大學的研究生到荷蘭萊頓大學留學,導師是著名的許理和。1985年,因為沒有超過25歲,在歐洲有資格使用學生票乘坐火車,榮新江尋找敦煌的旅行正式啟動。

在北大求學期間,榮新江就深知尋找敦煌的意義,加上早就養成的寫日記習慣,使得諸多的旅行細節為《尋找敦煌》增添了極大的趣味性。稍需強調的,這是一部學術旅行書,學術信息、學術思考才是重點。更為準確地說,應該稱其為一個人的敦煌學術史。不管是中國還是世界,榮新江當年的尋找,已然是敦煌學歷史中重要的一環,不僅開發了敦煌文書的研究,也開啟了中國與世界的敦煌對話。

榮新江曾經出版過一部《從學與追念——榮新江師友雜記》,從中不難看出饒宗頤、季羨林等老一輩學者對他學術人生的重要影響,其中也寫到英國的貝利教授。而榮新江與貝利的見面,在《尋找敦煌》中有更詳細的描述。因為要做于闐歷史研究的課題,面見貝利教授意義重大。僅僅從貝利家里帶走兩大口袋資料,就連季羨林先生也要羨慕了。

改革開放后,中國在學術研究上開始步入正軌。中國不僅僅要在科技與經濟上趕超西方,在人文學術研究方面同樣存在迫切性。如今,讀者可以從《尋找敦煌》一書中看到中國學者在敦煌學研究方面所做的努力,也能看到更多具體的幫助者,有的可能并不是大學者,但在榮新江的學術人生中,曾經扮演過不可或缺的角色。讀《尋找敦煌》,可以非常清晰地看到榮新江個人的學術成長歷程。

尋找敦煌文書,最具體的是尋找敦煌歸義軍和于闐史的資料,進而擴大到整個敦煌和西域文物。敦煌的世界分布,并不存在一個總體目錄,根本無法按圖索驥。

然而,榮新江尋找敦煌,持有一種胸有成竹的姿態。究其原因,有兩個基礎性因素。其一,在北大接受的敦煌學訓練。北大圖書館為支持敦煌學的研究,開辟219室為專門的研究室,研究室集中館內有關敦煌的書籍,有的老先生還把個人圖書也提供出來。在這個研究室,榮新江閱讀了所能找到的敦煌膠片,對世界各地收藏的敦煌文獻做到了心中有數。其二,榮新江在北大參加了季羨林先生主持的西域讀書班,努力了解和掌握國際上的相關學術信息。此時,他已經與張廣達先生合作撰寫了關于于闐史的論文。而對于于闐史的研究,最重要的學者如劍橋的貝利教授等,不掌握他們的研究信息,就無法進行學術對話。到達萊頓之后,荷蘭雖然沒有收藏敦煌文獻,但萊頓大學里豐富的學術書籍和雜志,讓榮新江有機會通過學者發表的論文搜索敦煌文獻的收藏信息。

正是因為擁有這些充足的準備,榮新江尋找敦煌的道路才會越走越暢通。

學術關系是榮新江順利尋找敦煌的重要條件。當年文科研究生獲得留學機會,似乎難于上青天。張廣達先生與西方學術界的交往,應該是萊頓大學許理和教授接受榮新江留學的一個堅強理由。而徐理和作為荷蘭最有代表性的學者,他的推薦信各個學術機構都相當重視。

尋找敦煌是敦煌學術之旅,發揮關鍵作用的還是榮新江的學術素養和寬廣識見。當年法蘭西438小組(敦煌小組)的那場“鴻門宴”,其實是一次過關考試,榮新江的回答超出了法國學者的預期。于是,法國敦煌小組向他全面開放了資料室,所有東西榮新江可以隨便復印。這個過程顯現的是學術因果關系,榮新江的個人學識展現令法國專家明白他們的決定是正確的。

榮新江與德國學者格羅普的故事更是感人至深。一次,榮新江去漢堡大學,原本計劃是去見恩默瑞克教授,但與格羅普教授不期而遇。他們彼此并不認識,但和田研究讓他們迅速熟悉起來,特別是榮新江說出格羅普就是《中國新疆和田的考古出土文物》一書的作者時,作者本人感到非常意外。一個來自中國的年輕人,竟然知道這本書店里已經消失的書,這不是奇跡嗎?格羅普立刻答應送一本給榮新江,于是兩人相約在一個小火車站見面。但是,第一次格羅普因為汽車拋錨未能趕上火車,于是又約了第二次。《尋找敦煌》一書中,榮新江采用了文學的寫法:“車站上一個小黑點,隨著火車的臨近,黑點越來越大,最后變成了高大的格羅普。”這種學術友誼,成為榮新江尋找敦煌過程中時常發生的插曲。

在幫助榮新江的人群中,英國國家圖書館中文部主任吳芳思被屢次提及。盡管她曾經到過北大留學,對中國有感情,但這不是她幫助榮新江的全部理由。她給榮新江提供了沒有發表的翟林奈編目,S.6980號以后的殘卷目錄令榮新江收獲很大。之后,榮新江給出的建議,立刻讓她意識到請榮新江參與編目工作的重要性。1991年,榮新江完成了編目工作,形成《英國圖書館藏敦煌漢文非佛教文獻殘卷目錄》稿本。至今,這個目錄仍是學界必用的工具書。

榮新江尋找敦煌,首先成就了自己的學術。1985年7月,他從歐洲回國,立刻進入自己的第一個學術噴發期。1996年訪問柏林歸來,又創造了他的一個學術高峰。

尋找敦煌,只是滿足自己的學術發展嗎?當然不是。榮新江滿世界尋找敦煌,代表的不僅是個人或北大,更代表中國。他找回的敦煌文書,很大程度上加快了中國敦煌學的研究步伐。比如,周一良、趙和平先生研究敦煌的書儀文獻,榮新江到達倫敦后便開始替師長核對原卷;又如,榮新江發現S.5902《下女夫詞》屬于珍貴的文學資料,后來他送給天水師專的張鴻勛先生研究;再如,榮新江發現英藏文獻中《唐北庭瀚海軍牒狀文事目歷》是十分重要的唐代軍事資料,后來送給了孫繼民先生寫成專著《唐代瀚海軍文書研究》。凡此等等,能列出一個長長的目錄。

中國敦煌學界到底有多少人獲得過榮新江的學術援助,這可以成為一個研究題目。曾經在榮老師的辦公室看到兩個筆記本,是友人學生從他那里借閱書籍的記錄,很多如今敦煌學界的翹楚都大名在列,有人一次可以借走幾十本。原來,榮新江千里迢迢從歐美、日本等地背回來的書籍,中國敦煌學界都在不同程度地享用。

中國敦煌學終于被世界承認,榮新江先生具有代表性,居功至偉。2000年,國際東方學家大會在日本東京舉行,榮新江被盛情邀請作大會主旨演講。會議主持人、東京大學池田溫先生向與會者這樣介紹榮新江:國際敦煌學的領軍人。如果把敦煌學比作一場奧林匹克運動會,榮新江代表中國勇奪冠軍。

當然,學術的社會影響是有限的,從社會的角度看,世界冠軍依然默默無聞。近些年,榮新江教授的《敦煌十八講》一書被翻譯成多國語言,作為西方多所大學敦煌學的教材被廣泛使用。多年前陳寅恪先生指出的敦煌學方向,如今已經有了回響。2021年榮新江當選為英國學術院通訊院士,此前中國有兩位學者獲此殊榮,一是陳寅恪,一是夏鼐。2024年,榮新江被聘為中央文史館館員。所有這些榮譽的獲得,如果追溯,都應該從1985年開始。如同玄奘,所有后來的榮譽,都源自他的西域之行。

(作者:孟憲實,系中國人民大學歷史學院教授)

- 2024-07-19跨越時空尋找敦煌

- 2024-07-11山水間的詩意棲居

- 2024-07-09傳承中華優秀傳統文化《古漢語常用字字典》推出新版

- 2024-06-25《甘肅年鑒(2024)》較往年提前6個月出版發行

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號