原標(biāo)題:日用飲食中的器與道

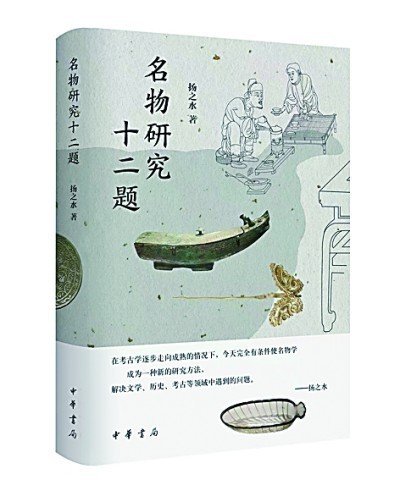

《名物研究十二題》 揚(yáng)之水 著 中華書(shū)局

心字金釵 安徽潛山余井宋墓出土 圖片選自《名物研究十二題》

香佩 常州武進(jìn)村前鄉(xiāng)南宋五號(hào)墓出土 圖片選自《名物研究十二題》

《秋庭戲嬰圖》(局部) 中國(guó)臺(tái)北故宮博物院藏 圖片選自《名物研究十二題》

【讀書(shū)者說(shuō)】

多年之前,揚(yáng)之水曾為自己策劃過(guò)一本書(shū),題作“臨安士人的一天:南宋日常生活二十三事”,“所舉二十三事,每一事均有其事所必用之物,且事中有事,物中有物,物則源自文獻(xiàn)、實(shí)物、圖像之互證,即言必有據(jù),物必有證,并有若干生活場(chǎng)景之復(fù)原。挽千絲萬(wàn)縷入一日,而使它眉目清晰,條理分明,瑣細(xì)處皆有耳聞目見(jiàn)之親切”。單看構(gòu)想,足以引人入勝,選題也為中華書(shū)局接受,但至今未能面世。揚(yáng)之水自謙“總以為準(zhǔn)備尚不夠充分”,“大概最終是要放棄了”。好在經(jīng)過(guò)一番仔細(xì)揀選修訂,近期終于推出這冊(cè)《名物研究十二題》的自選集,聊可望梅。

書(shū)中所收十二篇,從標(biāo)題看,已經(jīng)涵蓋唐宋時(shí)人生活細(xì)節(jié)的方方面面:《唐宋時(shí)代的床和桌》《隱幾與養(yǎng)和》《宋代花瓶》寫家居陳設(shè),《龍涎真品與龍涎香品》《琉璃瓶與薔薇水》寫香,《兩宋茶事》寫茶,《罰觥與勸盞》寫酒,《〈春游晚歸圖〉細(xì)讀》寫出行,《從孩兒詩(shī)到百子圖》寫兒童,《金釵斜戴宜春勝》寫女子、寫時(shí)令節(jié)物,《一物,一詩(shī),一幅畫(huà)——浙江故事的細(xì)節(jié)閱讀》寫士人服飾……大量圖像、實(shí)物資料,諸多被文物、文獻(xiàn)還原的吃穿用度細(xì)節(jié),一點(diǎn)一滴構(gòu)建起逐步接近真實(shí)的唐宋時(shí)期生活場(chǎng)景。

對(duì)詩(shī)中“物”的推源溯流

最初讀到這些文章,很嘆服揚(yáng)之水細(xì)致敏銳的觀察力和強(qiáng)大的資料整合功力。比如《從孩兒詩(shī)到百子圖》中,談及人們熟知的蘇漢臣《秋庭戲嬰圖》:“身穿羅衫的一對(duì)姐弟全神貫注于推棗磨的游戲占據(jù)了畫(huà)面中心,而另一端坐墩上擺著的小物件同樣是畫(huà)家一絲不茍的安排。一對(duì)漆罐,當(dāng)是棋子盒。一座小小的玲瓏寶塔,則為當(dāng)時(shí)的小兒玩具。宋人話本《山亭兒》中提到它,道是:‘合哥挑著兩個(gè)土袋,搋著二三百錢,來(lái)焦吉莊里,問(wèn)焦吉上行些個(gè)山亭兒,揀幾個(gè)物事,喚作:山亭兒,庵兒,寶塔兒,石橋兒,屏風(fēng)兒,人物兒。’山亭兒,便是這一類玩具的總稱,而這里的一件,應(yīng)喚作‘寶塔兒’。故宮博物院藏一幅宋人《小庭嬰戲圖》,圖中滾落在地上的,也是這樣一件。鎮(zhèn)江古城宋元泥塑作坊遺址出土的‘陶樓’,則是山亭兒的實(shí)物。”《萬(wàn)秀娘仇報(bào)山亭兒》是《警世通言》中人們熟知的小說(shuō),常人卻很難想到其間能有這樣的勾連,圖像、文獻(xiàn)、實(shí)物完美互證。比如《琉璃瓶與薔薇水》:“河南鞏義北宋皇陵的陵前多塑有客使雕像,客使手中通常捧著各式貢品。宋仁宗永昭陵陵前一尊客使像手捧一個(gè)高頸圓腹瓶,瓶的式樣與定州和無(wú)為出土的玻璃瓶幾乎完全相同,如果說(shuō)這是盛著薔薇水的琉璃瓶,應(yīng)沒(méi)有太多的疑問(wèn)。”揚(yáng)之水結(jié)論雖然下得小心翼翼,有實(shí)物有圖像,卻讓人不由不信。還有《〈春游晚歸圖〉細(xì)讀》中,揚(yáng)之水說(shuō)圖中“交椅更有一個(gè)特別之處,即靠背上端連著一柄荷葉托,即所謂‘太師樣’(張端義《貴耳集》卷下)”,接著引王明清《揮麈錄》“紹興初,梁仲謨?nèi)昙我R安。五鼓,往待漏院,從官皆在焉。有據(jù)胡床而假寐者,旁觀笑之。又一人云:‘近見(jiàn)一交椅,樣甚佳,頗便于此。’仲謨請(qǐng)之,其說(shuō)云:‘用木為荷葉,且以一柄插于靠背之后,可以仰首而寢。’仲謨?cè)疲?lsquo;當(dāng)試為諸公制之。’又明日入朝,則凡在坐客,各一張易其舊者矣,其上所合施之物悉備焉,莫不嘆服而謝之。今達(dá)宦者皆用之,蓋始于此”,道明此物創(chuàng)制原委。一物之微,一事之細(xì),居然能從浩瀚資料中打撈出來(lái)并準(zhǔn)確對(duì)接,非慧眼不可。芥豆之微的花盆,也能寫得文情搖曳:“花盆的古雅之稱有方斛。黃公度《方斛石菖蒲》:‘勺水回環(huán)含淺清,寸莖蒼翠冠崢嶸。扁舟浮玉山前過(guò),想見(jiàn)江湖萬(wàn)里情。’所詠‘方斛’,也為花盆之屬。所謂‘斛’,原是量器,即十斗為斛,此便以花盆造型如斗而假以方斛之名。故宮博物院藏一件宋三彩刻花枕,枕面圖案中心畫(huà)一叢翠竹,翠竹兩邊各一個(gè)底端花頭足的花盆,盆里各開(kāi)著一大朵牡丹花。山東博物館藏出自德州窯的綠釉方盆,恰與此對(duì)花盆式樣相同。若為這一類方盆冠以雅稱,‘方斛’便正好合式。”物中有畫(huà),畫(huà)中有物,物物相證,毫厘不爽。凡此種種,文物、繪畫(huà)、經(jīng)史、小說(shuō)、筆記、詩(shī)歌……萬(wàn)物齊聚毫端,無(wú)不驅(qū)使自如。文物因文獻(xiàn)而生機(jī)復(fù)活,文獻(xiàn)因文物而立體形象,舊時(shí)生活的諸種真實(shí)細(xì)節(jié),如長(zhǎng)河浪花,都奔來(lái)眼底。

揚(yáng)之水自稱“收入此編的一束文字,大部分寫于本世紀(jì)最初的十年,亦即我一生中創(chuàng)作力最旺盛的一段時(shí)期”。但這些文章寫成發(fā)表后,并沒(méi)有束之高閣,她一直在修訂,多年來(lái)四處奔走看展,每有新材料新心得,即時(shí)增補(bǔ),不斷更新。書(shū)中的研究方法與研究結(jié)論對(duì)當(dāng)下仍有現(xiàn)實(shí)意義。如《唐宋時(shí)代的床和桌》說(shuō):“唐代是低型家具與高型家具并行,也是跪坐、盤腿坐與垂足坐并行的時(shí)代。”“這一時(shí)代的家具中,最為特殊的一類是所謂‘床’,換句話說(shuō),即床的概念變得格外寬泛,凡上有面板、下有足撐者,不論置物、坐人,或用來(lái)睡臥,似乎都可以名之曰床。”“平居宴飲時(shí)用為坐具的床,形制與臥床并沒(méi)有太大的區(qū)別,不過(guò)陳放的場(chǎng)合及附加的陳設(shè)不同而已。”這篇文章最初發(fā)表于2005年,種種論斷,雖然現(xiàn)在已成學(xué)界共識(shí),但仔細(xì)閱讀此文及相關(guān)論文,至少不會(huì)對(duì)李白“床前明月光”的詩(shī)句,產(chǎn)生“胡床”或者“井床”的誤解。又如《宮妝變盡尚娉婷:毛女故事圖考》,言及山西應(yīng)縣佛宮寺釋迦塔中發(fā)現(xiàn)的遼代繪畫(huà),一般被稱為“采芝圖”或“神農(nóng)采藥圖”,但所謂“神農(nóng)”所謂“仙女”,其實(shí)都是“毛女”。這個(gè)結(jié)論也還沒(méi)有被廣泛注意。《兩宋茶事》中“關(guān)于茶角:兼及宋代郵遞二三事”一節(jié)所揭示的“茶角”與包裹、郵遞的關(guān)系,也許可以為解釋《水滸傳》中眾說(shuō)紛紜的“兩角酒”提供一些新啟示。

抉發(fā)“物”中折射的文心文事

當(dāng)然,揚(yáng)之水的學(xué)術(shù)目標(biāo)并不局限于這一事一物的瑣細(xì)考證。她曾說(shuō):“我的理想是用名物學(xué)建構(gòu)一個(gè)新的敘事系統(tǒng),此中包含著文學(xué)、歷史、文物、考古等學(xué)科的打通,一面是在社會(huì)生活史的背景下對(duì)詩(shī)中‘物’的推源溯流;一面是抉發(fā)‘物’中折射出來(lái)的文心文事。”“意在考校一器一物的始末源流,從生活用具的沿革中發(fā)現(xiàn)隱含其內(nèi)的歷史脈絡(luò),以期即小見(jiàn)大。”

《宋代花瓶》結(jié)尾,揚(yáng)之水總結(jié):“總之,鮮花插瓶不是中土固有的習(xí)俗,而瓶花最早是以裝飾紋樣率先出現(xiàn)在藝術(shù)品中,它與佛教相依在中土傳播,走了很遠(yuǎn)的路,從魏晉直到南北朝,從西域一直到中原,到南方。瓶花雖然作為紋飾很早就是藝術(shù)形象中為人所熟悉的題材,而‘花瓶’一詞的出現(xiàn),特別是有了人們普遍認(rèn)可的固定樣式,卻是很晚的事,大約可以推定是在北宋中晚期。如果把對(duì)它的敘事分作兩個(gè)不同語(yǔ)匯的系統(tǒng),那么可以說(shuō)一個(gè)是實(shí)物的,其中包括各種圖像;一個(gè)是文獻(xiàn)的,其中包括詩(shī)詞歌賦。”揚(yáng)之水認(rèn)為,在以實(shí)物為語(yǔ)匯的敘事系統(tǒng)中,瓶花是從魏晉南北朝而隋唐,而兩宋,直到元明清的一段始終不斷的繁榮史。而在以文獻(xiàn)為語(yǔ)匯的敘事系統(tǒng)中,花瓶是從晚唐五代開(kāi)始進(jìn)入賞愛(ài)品鑒的視野,直到兩宋才成為日常生活中幾乎不可或缺的裝點(diǎn),由此而發(fā)展成為典麗精致的生活藝術(shù)。至于兩套敘事系統(tǒng)的合流,則完成于宋代,并且自此以后開(kāi)始沿著共同的走向,向著豐滿一途發(fā)展。一段結(jié)語(yǔ),可看作一部瓶花小史。

在《唐宋時(shí)代的床和桌》開(kāi)頭,揚(yáng)之水寫道:“由席坐而轉(zhuǎn)為高坐具上的垂足坐是中國(guó)家具發(fā)展史中的一次大變革,雖只是家具的增高,但在社會(huì)生活中引起的變化卻很大,比如觀念,比如生活習(xí)俗乃至禮俗種種,甚至可以說(shuō)牽一發(fā)而動(dòng)全身,因此這一番變革并非成于一朝一夕,而是經(jīng)過(guò)了一個(gè)持久的過(guò)渡。”“魏晉南北朝時(shí)期,隨著佛教?hào)|傳而為席坐時(shí)代穩(wěn)定成熟的家具形制帶來(lái)了若干變革的因素,而此前已經(jīng)出現(xiàn)的來(lái)自西域的胡床,更成家具變化中一個(gè)特別有生命力的生長(zhǎng)點(diǎn)。”寥寥幾句論述,都具有宏闊的歷史視野。《引言》中也專門提到,這篇文章的寫作,是在孫機(jī)先生的教誨下,“努力貼近歷史發(fā)展主線的一次嘗試”。

《龍涎真品與龍涎香品》講完“中興復(fù)古”香的實(shí)物與文獻(xiàn)互相印證之后,接著談道:“‘中興復(fù)古’‘中興恢復(fù)’,原是南渡后‘行在’君臣的情結(jié),在臣,見(jiàn)于詩(shī)篇和章奏;在君,也時(shí)或糾結(jié)于內(nèi)心,實(shí)則卻是史論所謂‘高宗之朝,有恢復(fù)之臣而無(wú)恢復(fù)之君;孝宗之朝,有恢復(fù)之君,而無(wú)恢復(fù)之臣’(《錢塘遺事》卷二),直到宋亡也沒(méi)有這樣的歷史機(jī)遇。三朝內(nèi)家香品以‘中興復(fù)古’為飾,未知制為佩帶是否也有‘佩弦’‘佩韋’之類的惕厲之意,但無(wú)論如何,它總是香史中一件難得的濡染若干歷史風(fēng)云的實(shí)證。”由此可見(jiàn),識(shí)物與鑒史熔為一爐。

從上述這些努力中,我們可以說(shuō),揚(yáng)之水給自己制定的學(xué)術(shù)目標(biāo),已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。值得一提的,是全書(shū)的《引言》。這是一篇揚(yáng)之水的學(xué)術(shù)總結(jié),沿著沈從文、孫機(jī)等先生開(kāi)創(chuàng)的研究之路,界定厘清了“名物”概念和沿革,通過(guò)自己近30年篳路藍(lán)縷式的嘔心寫作,摸索出了詳盡的研究方法,探明了今后的方向與目標(biāo)。雖然每篇論文的寫作都需要靈感觸發(fā),但整個(gè)學(xué)科的構(gòu)建成立,不能是散點(diǎn)偶發(fā)式的,需要系統(tǒng)籌劃,更需要艱辛的努力——這些努力,終于使得“名物學(xué)”在今天占有一席之地。

使退出記憶的斷簡(jiǎn)殘編復(fù)活

揚(yáng)之水寫日記的習(xí)慣已經(jīng)保持多年。每篇論文的寫作緣起經(jīng)過(guò),日記都有記述,《引言》也多有引述,有心讀者可以一窺堂奧。如記錄《罰觥與勸盞》一篇的寫作過(guò)程:2007年9月23日動(dòng)筆,5天后即初具規(guī)模,請(qǐng)孫先生指點(diǎn)。又幾日后,“忽然開(kāi)通思路,有了重大發(fā)現(xiàn)”,“一下子打開(kāi)了關(guān)鈕”,“由‘觥籌交錯(cuò)’又解開(kāi)了一個(gè)結(jié),問(wèn)題更明朗化了,真興奮得不知如何是好”。定稿后再請(qǐng)孫先生審閱,孫先生回信:“從本質(zhì)上講,所謂‘名’者,即文獻(xiàn)記載,主要用以說(shuō)明其社會(huì)功能;‘物’者,即具體器物,用以說(shuō)明其形制和使用方法。但不論社會(huì)功能也好,形制用法也好,都跟著歷史的腳步在不斷變化。這是兩條運(yùn)動(dòng)著的線,它們同時(shí)掌握在作者那里;二者如琴,要雙手并彈。既看到風(fēng)俗習(xí)慣的發(fā)展,又看到器物形制的演進(jìn)。二者互為因果,互為表里,左右逢源,相得益彰。這樣,問(wèn)題就能說(shuō)清,說(shuō)得透,作者的文筆也自然而隨之跌宕起伏,而柳暗花明。不僅死的物活了,一些早就退出人們記憶的斷簡(jiǎn)殘編也活了。這就是真正的名物學(xué)。”這些珍貴記錄,不僅可以讓人想見(jiàn)當(dāng)年揚(yáng)之水孜矻琢磨的情形,想見(jiàn)孫機(jī)先生長(zhǎng)者教誨的風(fēng)采,更可從這凝滯開(kāi)悟過(guò)程中獲得無(wú)數(shù)的教益。

我曾經(jīng)跟隨揚(yáng)之水先生學(xué)習(xí)。記得一次讀《詩(shī)經(jīng)·天保》,我首先注意到的,是“九如”的辭藻和氣勢(shì),以及厚重的頌禱祝福之意。她卻說(shuō):“這首詩(shī)里有恒常之美,而真正教人喜歡的是‘民之質(zhì)矣,日用飲食’。曾分別請(qǐng)李零和傅申為我手書(shū)‘日用飲食之舍’,又請(qǐng)人制了一方‘日用飲食’之印,常鈐在手抄的菜單上。”揚(yáng)之水在《引言》中認(rèn)為,“今天的名物研究應(yīng)有著古典趣味之外的對(duì)歷史事件和社會(huì)生活的觀照。”古人說(shuō)“形而上者謂之道,形而下者謂之器”,又說(shuō)“道惟生育,器乃包藏”,“器”與“道”的統(tǒng)一,向來(lái)是更高一級(jí)的哲學(xué)追求。作者對(duì)“名物”的孜孜研究,也自另有一番出世入世的深意在,只是已不足為外人道。

(作者:廉萍,系人民文學(xué)出版社編審)

- 2017-01-20隴周刊(2017年 第3期)

- 2017-01-26隴周刊(2017年 第4期)

- 2017-02-10 隴周刊(2017年 第5期)

- 2017-02-17 隴周刊(2017年 第6期)

西北角

西北角 中國(guó)甘肅網(wǎng)微信

中國(guó)甘肅網(wǎng)微信 微博甘肅

微博甘肅 學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)

學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó) 今日頭條號(hào)

今日頭條號(hào)