原標題:沈書枝《月亮出來》:邂逅一場鄉愁的心靈之旅

“梔子靜靜地香著,窗子外面田里青蛙和鳴蟲的聲音起來了,燈滅下去,月亮一點一點把光灑過窗子,又一點一點撤出去。”沈書枝的文字,宛如皎潔的月光,輕柔的,明亮的,照在心里,讓人在閱讀的時候內心感到柔軟與舒適。

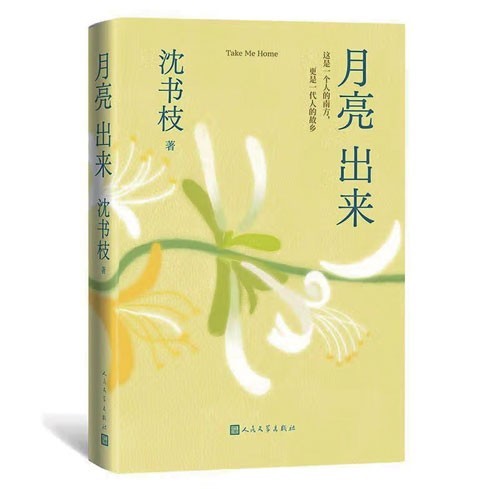

散文集《月亮出來》是沈書枝暌違5年全新之作,書名的靈感取自山村暮鳥那首意境悠遠的《月》,“忽地/月亮出來/山丘之上/慢慢慢慢地走/誰在走”,詩句中流淌著既孤寂又溫柔的畫面感。作者以此為書名,巧妙地將月亮和思鄉的意象緊緊聯系在一起,道出了漂泊在外的游子與故鄉之間的情感。

《月亮出來》共分為上、下兩個篇章,寫故鄉,寫童年,寫吃食,寫風俗……沒有華麗的辭藻,而是透露著尋常百姓家的煙火氣息。故鄉,對許多人而言,是心靈深處那抹不可磨滅的“白月光”。《月亮出來》讓我們讀到的是兒時誘人的野果、父母廚房里飄散出的飯菜香、過年過節時風俗與溫馨故事,以及季節更迭中那些令人動容的細節。同是離鄉人,我在這本書的字里行間尋覓到了強烈的共鳴。正如作者所說,我們從上學開始,慢慢走上了離開的路,我們越走越遠,好像一切本該如此,卻不知離開便意味著永不能像當初一樣回來。

在開篇的《蒿餅青團清且嘉》中,作者這樣寫道:“客居北京,每當三月將盡,清明在即,心中念念在茲的,是家鄉的蒿子粑粑、映山紅與蕨菜……”這些讀來朗朗上口的句子,真誠地記錄下小時候的鄉野、長大后的城市,還有在兩者之間的人們,以一個人的“南方”,為一代人打開了通往過去和故鄉的大門。一草一木、一菜一湯,在其描繪中,都是連接過去與現在、故鄉與他鄉的橋梁,能夠瞬間喚醒讀者內心深處的記憶。作者的氣質里透著南方的溫潤,深愛著鄉村水埠里養出的絲絲縷縷的生活,而北京的工作讓她難得歸返故鄉,于是她在文字里入夢,在文字里遙望南方,在文字里寄托鄉愁。

最后一篇的《鄉下的晨昏》中,作者直面著故鄉的一切,無論美好或不足,皆以真實、安靜且勇敢的筆觸展現。從親密無間到摩擦齟齬,她的敘述飽含真誠,展現了《月亮出來》中別樣的鄉愁,深刻且生動。我想,這便是《月亮出來》的寫作初衷,亦是作者與故鄉,永難割舍的牽絆。

讀至尾頁,在這場穿越時空的歸鄉之旅中,我們隨著作者的文字,漫步于記憶與現實交織的田園小徑,感受那份源自心底的鄉愁與溫暖。它提醒著我們,無論走得多遠,故鄉的根與魂始終牽引著我們前行。

- 2024-12-09魯迅與國學續話

- 2024-12-06《鎮江近代司法檔案輯考》(全三卷)新書發布儀式在江蘇鎮江舉行

- 2024-12-06形塑中國,熔鑄華夏——讀《許倬云學術著作集》

- 2024-12-04老樹春深更著花——讀樊樹志先生《重寫晚明史》

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號