原標題:心中的向日葵永不褪色——讀鐘兆云《谷文昌:只為百姓夢圓》

《谷文昌 只為百姓圓夢》。

讀罷鐘兆云的《谷文昌:只為百姓夢圓》一書,掩卷沉思,茫茫人海,如谷文昌這樣堅韌、純粹、偉大的靈魂能有多少呢?他的生命從來不是自己的,從來都是受苦受難之天下人的。然而,塑造一味追求崇高的谷文昌,并非鐘兆云的寫作目的。再現心中裝有百姓,為東山百姓謀幸福、闖未來,且一次次與困難搏斗的縣委書記,才是《谷文昌:只為百姓夢圓》的寫作緣由。

矗立在中共中央黨校的谷文昌雕塑。對于一個“立黨為公,執政為民”的黨來說,他今天和今后都將是永不褪色的楷模。

困境即是鐘兆云書寫的需要,非如此他筆下的人物無法深刻、生動,無法迸發出感人至深的人格魅力。與此同時,困境亦是谷文昌主政東山歲月里的必然遇見,亦是他的必須克服。這正是谷文昌令人心生敬意的根本原因。姑且不論成功與否,被困境一次次束縛、捆綁后依然不氣餒、不退縮的人生,一定不是失敗的人生。抑或者說,屹立不倒的人生就是有意義的人生。

縣委書記是個官,不大不小的官。在東山,這是權力最高的官,也是責任最大的官。在谷文昌的世界里,縣委書記的職務意味著,最大的責任、最重的擔子,所以他必須事必躬親、身先士卒,做群眾的榜樣。成立沙荒勘查調查隊后,他帶領干部與技術人員,從東到西、從南到北、從秋冬走到春夏。擔任隆陂水庫建設總指揮,他執意把指揮部從條件較好的祠堂搬出,與民工一樣吃住在工棚。竹片當床板、稻草當褥子。與民工一樣,清晨五點起床,鑿石運石,挑土挖土,從不落下。上夜班加餐,他總是讓別人先吃,最后加餐沒了他就喝一杯開水。

他是縣委書記,也是群眾;他是總指揮,也是民工。他把自己看得很重,因為責任;他把自己看得很重要,和最普通的人一樣重要,因為沒有那么多一滴水的力量,就沒有大海的波瀾壯闊。既如此,著眼于從谷文昌1950年踏上東山起至去世三十多年時光的書寫,鐘兆云撰寫的《谷文昌:只為百姓夢圓》注定是一本有志向、有力量的書,也是一冊有智慧、有方法的書。

如果只有勇氣,只剩勇氣,那么谷文昌不會被百姓稱作“谷公”,他的形象斷不會如豐碑那樣在百姓心中牢牢矗立。誠如鐘兆云的簡括:“谷文昌不僅是個身先士卒埋頭苦干的人,也是個善于十指彈鋼琴的‘領頭羊’。”東山島治沙植樹,“不下百次的測試,摸清了整個東山的風向,準確地在地圖上標出了幾個主風口。知道了沙虎、沙妖的藏身之地,下一步就要實行‘抓捕’。法子有筑堤攔之、種草固之等等,總之要‘請君入甕’。”他相信能夠找到辦法,他相信調查研究的意義。那不是短時間的智慧之光閃現,而是好幾年不離不棄的智慧付出。

做群眾思想工作,他有足夠多的細心與耐心。既下定決心種樹,他就義無反顧,聽見風涼話、喪氣話乃至各種怪話,他亦不氣惱,這些早在他設想之內。這個時候,他給干部群眾講老家太行山愚公移山的故事,并用毛主席對愚公移山精神的倡導來激勵他們。谷文昌重實踐事必躬親,亦明白溝通與講道理的作用,他沒有偏廢任何一面。

鐘兆云筆下那些動人的瞬間,不僅屬于谷文昌一人,不獨屬于東山島一地,它們值得所有心懷熱愛與抱負的人時時咀嚼,久久回味。

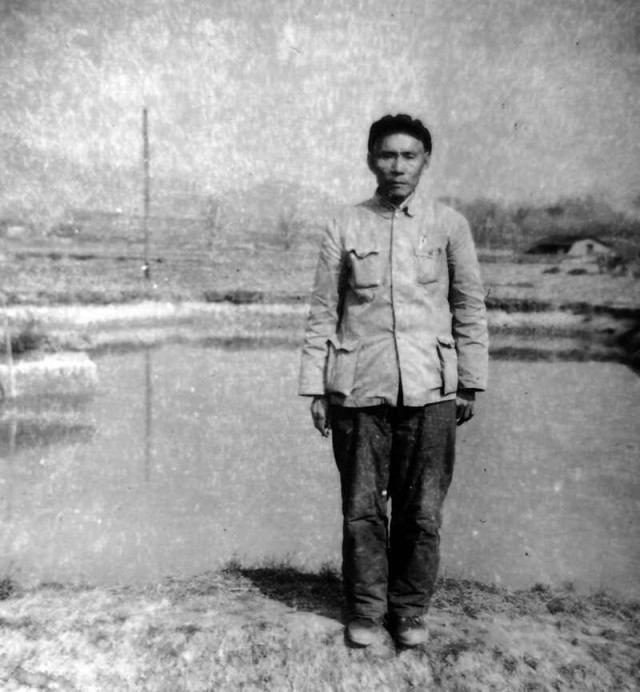

剛參加完勞動的谷文昌,比普通干部還像“泥腿子”。

“谷文昌成了蔡家常客后,有時也留下來吃便飯,如同一家人,蔡家煮什么谷文昌吃什么,多數吃的是番薯湯配咸蘿卜干。谷文昌并不白吃,隔段時間就要給些糧票和錢,說是交伙食費,其實也是變相的接濟。如蔡海福拒收,谷文昌就生氣地說:‘你不收下,我今后就不來你家吃飯了!’”從情感上來講,他待群眾如兄弟,他認為自己就是群眾的一員;從身份上來講,他牢記自己是共產黨的干部,可以多給一些,一定不能占群眾便宜。對小樹、對東山、對群眾,谷文昌有毫無保留的愛。谷文昌絕不僅是共產黨員的榜樣,更是所有人的榜樣。兼有勇敢的、智慧的、純粹的、干凈等特征的靈魂,不應該是他那樣的嗎?

這正是鐘兆云的情至深處。本書固然是以谷文昌為中心人物的報告文學作品,也是后來的鐘兆云向少年鐘兆云兌現的一份承諾。“高中時在原中央蘇區縣的老家第一次面對革命烈士紀念碑時那莊嚴肅穆的情景,深深地給了靈魂一個烙印,成了我后來心無旁騖從事黨史研究和紅色文學創作的原動力。”《谷文昌:只為百姓夢圓》的寫作只是鐘兆云漫長創作征程中的一站,卻是必不可少的一站。踏上東山的土地、走進谷文昌的生命里,是他的致敬之旅、學習之旅,更是他的成長之旅。鐘兆云于作品中引用過美國詩人金斯堡的名句——“我們不是我們污臟的外表,我們的心中一直盛開著一朵圣潔的向日葵。”這說的不正是谷文昌嗎?寫完這部書,這朵圣潔又燦爛的向日葵在鐘兆云心中永不會褪色。

(本文圖片由作者提供)

- 2025-02-10《黃帝內經》氣化理論與天人合一

- 2025-02-06頭戴猛禽羽 指點天下事(古籍今讀)

- 2025-02-06楊柳青年畫《暖香塢雅制春燈謎》評說

- 2025-02-06作家筆下的多彩年俗

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號