原標題:新鄉土敘事注重時代內涵和審美表達

山鄉新畫卷 圖片節選自《連環畫報》2024年第10期

“新時代山鄉巨變創作計劃”部分作品

“新時代山鄉巨變創作計劃”部分作品

“新時代山鄉巨變創作計劃”部分作品

【當代文學現場脈動觀察】

2月23日,中共中央、國務院公開發布《關于進一步深化農村改革 扎實推進鄉村全面振興的意見》。這是黨的十八大以來第13個指導“三農”工作的中央一號文件。《意見》明確提出錨定推進鄉村全面振興、建設農業強國目標,千方百計推動農業增效益、農村增活力、農民增收入。在一系列利好政策的指引下,我們有理由相信,農業基礎將更加穩固,農村地區將更加繁榮,農民生活將更加紅火。在鄉村發展變遷過程中,文學始終是一個無法忽視的存在,是深度參與者和忠誠見證者,并且經過幾代作家接力,構建起脈絡清晰、底蘊深厚、佳作頻出的鄉土敘事體系。

進入新時代,鄉土敘事更加凸顯時代主題,更加注重藝術營造,從而展現出新風采和新成就。特別是2022年3月,中國作協發布“新時代山鄉巨變創作計劃”征稿啟事,提出這個創作計劃以原創長篇小說形式,聚焦新時代中國山鄉天翻地覆的史詩性變革,多角度展現鄉村時代變遷,生動講述感天動地的山鄉故事,塑造有血有肉的人民典型,為人民捧出帶著晶瑩露珠、散發泥土芳香的新時代文學精品,以文學力量激發新時代鄉村振興的昂揚斗志與堅定信念。“新時代山鄉巨變創作計劃”推行三年來,一批有影響力和美譽度的優秀作品不斷涌現,以強烈的在場感、濃郁的生活氣息和精彩的審美表達,賦予“新鄉土敘事”更多的時代內涵和精神力量。

創作姿態上突出現場感

書寫新時代山鄉巨變豐富了鄉土敘事的既有形態,“鄉土”概念被重新擦亮,體現出時代化的內涵特征。新鄉土敘事旨在創造出更多反映真實農村生活、帶有泥土味和煙火氣的文學作品,為鄉村重大變革留下一份文學的檔案。呼應時代的召喚,新鄉土作家與時代同頻共振。為了突出現場感,他們在廣袤鄉村積極奔走、用心體悟,在鄉村生活一線尋找創作素材,尋找敘事的靈感和創作的出發點,以更具時代性的思考和真摯情感,敞開鄉土敘事的新空間。

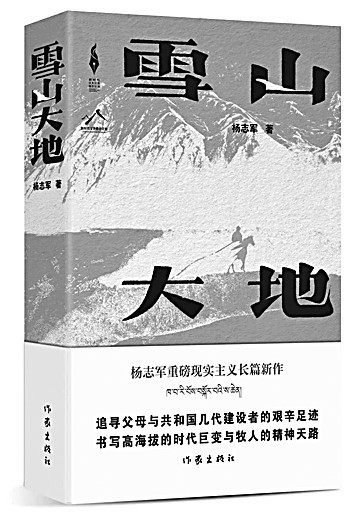

走出書齋,回到鄉村,在與土地親近、與村民交流的過程中,作家們意識到生活是滾燙的,鄉村是鮮活的,故事是靈動的,人物是有魂的。腳踩在鄉村的土地上接地氣,身處村民的中間感受他們的快樂和憂愁,睜大眼睛觀察,豎起耳朵聆聽,就能獲得源源不斷的創作素材。比如,青海作家楊志軍在青藏高原生活四十余年,走遍了青海所有的牧區,與牧民在帳篷里同吃同住,像牧人一樣感受草原的變遷,深入基層抓取新鮮的素材,并把那些觸動心靈的感受化成筆下一個個生動鮮活的故事和人物,草原賦予他生命的意義和寫作新的可能性。

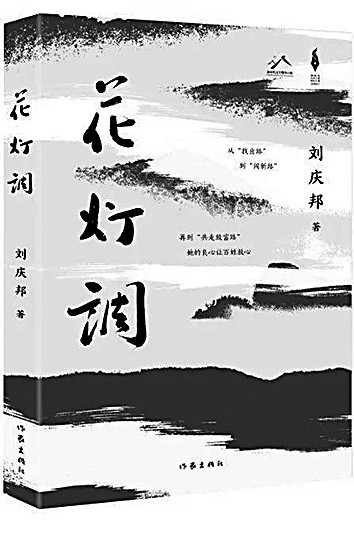

幾十年來,河南作家劉慶邦與老家的村莊始終保持著緊密聯系,對于村里的變化,看在眼里,記在心上。正是在這種良性互動中,他認識到,寫鄉村的變化,不但要寫物質的變化,更要寫人的變化,寫人的觀念之變、精神之變、行為之變、形象之變,只有這樣才是真正全面和深層次表現當下的山鄉巨變。他的長篇小說《花燈調》,通過脫貧攻堅的主題敘事,將神圣而復雜的鄉土之情融入審美表達。在他的筆下,鄉土見證了一代人心靈成長的歷史。新鄉土敘事的實踐證明,在轉化為具體的故事講述時,“鄉土”的概念依舊清晰、深刻,依然是情感抒發的集大成者,依然是編織故事、塑造人物、傳達理念的一塊“福地”。這種刻印在生命深處的情感體驗是中國鄉土敘事的寶貴精神遺產,成為激活新鄉土敘事的原始動力。

理念表達上追求深刻性

創新是文藝的生命。新鄉土敘事區別于傳統鄉土敘事的關鍵,體現在“創新”二字上。新鄉土作家對于“新”的理解不盡相同,但都致力于讓古老的鄉土敘事煥發出新的審美活力,致力于在理念和思想上進行更深入的開掘。

楊志軍獲得茅盾文學獎的長篇小說《雪山大地》追求鄉土敘事的創新性表達和深刻呈現。在他看來,每一部作品的創作過程都是一種特別的體驗,創作是不能重復的,生活、情感、認知、提煉、描寫、故事結構、人物塑造、表現形式和主題思想都不能重復。這部小說將目光聚焦在鄉村人物思想和精神層面的變化。作品著重表現的不僅僅是山鄉巨變所帶來的景觀變化,不僅僅是牧民收入的增加,也不僅僅是遼闊草原牧區建起可以定居的城市,更為注重人物的心路變遷史:思想觀念的變化、靈魂的變化、精神的變化,從而表現出鮮明的理想主義、人文主義和現實主義審美特征,在人物塑造、細節刻畫、主題表現等方面呈現出新鄉土敘事的獨特內涵。

歐陽黔森的長篇小說《莫道君行早》充分展現出地方性、傳奇性、知識性敘事相融合的復調特征,生動再現中國鄉土社會的敘事倫理。作品著重反映鄉村治理升級、農村產業轉型、鄉土煥發活力等主題,刻畫出鄉土新景觀和村民舊觀念之間的碰撞,在現實與理想、鄉村與城鎮之間形成敘事和審美的張力。周瑄璞的長篇小說《芬芳》關注鄉村女性的成長經歷,寫出她們身上的大地品性和母性力量。她們出身貧苦、命運多舛,但她們的生命深深扎根在古老而肥沃的中原大地,于是她們得以擁有堅忍不屈、性情善良、溫厚寬容、不知疲倦的精神氣場和生命能量。

在這些作品中,理念和思想不是“空轉”,不是“直給”,而是融入故事總體脈絡之中,融入每一個精妙的細節之中,融入人物的言行與精神生活之中。作家以一種直面現實的敘事策略和姿態,注重塑造“時代新人”。盡管這些新人不同程度遭遇生活困境,普遍在時代的巨大變遷中有些難以適應,需要及時調整生活狀態和精神狀態,但他們整體上閃爍著共同的精神光芒,特別是勤勞樸素、厚道仗義、公正無私、朝氣蓬勃、熱情樂觀的優良傳統,對故土的一往情深,對鄉親的真摯熱愛,對美好生活的憧憬向往,在他們身上得以傳承和發揚。

總體上說,新鄉土敘事讀來讓人感覺有了更多“思辨”的意味。這是因為新一代作家有相對而言更為全面的知識儲備,能將理性與感性進行有機結合,從而在故事講述和人物塑造中融入自己對歷史、人生、命運的哲學思考,從而賦予作品一種別樣的深刻性和哲理性。新鄉土敘事讀來也讓人感覺更為“醇厚”,作家善于從中華優秀傳統文化中汲取資源,從而獲得一種民族性和歷史感,獲得一種深厚的底蘊和根脈,同時注重傳統文化與現代觀念的融合,在兩者之間順暢往返,使作品的傳統氣息濃烈而厚重,又以現代意識賦予傳統新的風姿。

審美呈現上開拓多樣性

新鄉土作家在藝術表達上可謂匠心獨運、各顯神通,通過不同方式和手段讓新鄉土敘事別具一格,所展示出的敘事策略亦各具特色,從而豐富了新鄉土敘事的審美意蘊。

作家王松以鄉土文學創作的方式尋找地方文化的“胎記”。他認為文化“胎記”決定著人們獨特的情感表達方式,甚至決定人們的思維方式乃至語言的表達方式。沿著文化“胎記”這條曲徑,能夠將人引向生活的深處。在他的長篇小說《熱雪》中,評劇藝術的振興被推重為鄉村文化振興的醒目標志。他在具體的敘事當中,充分吸收評劇這一地方戲曲藝術的文化特色,將之轉化為婉轉曲折、跌宕起伏的故事情節,從而營造出新鄉土敘事的獨特敘事魅力。“縱橫交錯,觸類旁通,這就是我們這個民族傳統文化的博大精深所在,也是我們應該擁有堅定的文化自信的理由。”作者使用“十二律”作為各章節標題,“十二律”與“十二個月”“二十四節氣”相對應,而二十四節氣又象征著中國幾千年的農耕文明,實現了文學敘事和優秀傳統文化相互交融、相互取法的審美效果,以此展現出對鄉村傳統文化的深刻理解和深厚情感。這情感,如同田野里一場鋪天蓋地的冬雪,積蓄著無限而熱烈的能量。

文化傳統的懷抱里,可以孕育出新的、活潑潑的生命,只要作家擁有足夠的生活積淀和生命感悟,以及靈活的技法和創新的膽識。而大自然也是催生作品審美新質的一個巨大“基因庫”。比如,老藤的長篇小說《草木志》以生物學作為鄉土敘事的全新視角,通過植物與人類共生關系的形象敘事,衍生出原始鄉土與城鄉并行的敘事軌跡。小說采取植物分章的敘事和結構方式,以草木喻人,以人擬物,打通植物和人的精神關聯,從而生成新的敘事維度。牽牛花、打碗花、塔頭花、謊花、拉拉秧、楊鐵葉子、四角菱、鋼筆水花、凍青、達子香等三十余種植物構成整體性的敘事隱喻,形成鄉土敘事的植物學譜系,活用了中國傳統審美“比興”手法和莊子的“齊物”理念,重新定義鄉土敘事的審美格調。“朝看花開滿樹紅,暮看花落樹還空,若將花比人間事,花與人間事一同。”在作者看來,“草木情”同樣是人物情、鄉土情,鄉土不僅僅意味著社會層面的人情世故,同樣也意味著一草一木的情懷。

新鄉土敘事還在不斷成長的過程中,發展路徑和基本形態還尚待觀察。可以肯定的是,以新鄉土敘事為觀察樣本可以發現,文學創作依然注重與時代同頻共振,依然高高揚起現實主義精神,依然重視藝術上的不懈探索,依然煥發出理想主義、人文主義的光芒。

(作者:袁勇麟、葉思敏,分別系福建師范大學教授、博士研究生)

- 2025-02-10通渭:文化春節韻味足 圖書館里人氣旺

- 2025-02-10科普圖書《跟著淘學企鵝去運動》出版

- 2025-02-10甘肅省珍貴古籍名錄收錄已逾千部

- 2025-02-06索南才讓《姐妹花商店》:詩意草原上的情感糾葛

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號