古典名著全本全注全譯

《詩經(上下冊)》

作 者:程俊英 蔣見元 導讀 注譯

蔣見元 重訂

出 版 社:岳麓書社

出版時間:2024年11月出版

I S B N:978-7-5538-2059-0

定 價:78.00元

作者簡介

程俊英(1901—1993),中國第一代女教授,著名《詩經》研究專家,華東師范大學教授。1917年考入北京女子師范學校(后改名北京女子高等師范學校),曾就學于胡適、黃侃、劉師培、陳中凡、胡小石等學者,與廬隱、王世瑛、陳定秀并稱五四“四公子”,受到李大釗、黃侃、胡小石等賞識,被鄭振鐸喻為“一朵水仙花”。1961年任華東師范大學中文系副主任,1978年后任華東師范大學古籍研究所教授。程先生從事教育事業和學術研究七十余年,專精古典文學和文獻學研究,在《詩經》研究方面成果尤豐。主要著作有《詩經漫話》《詩經譯注》《詩經選譯》《詩經注析》《白話詩經》等。

蔣見元(1950— ),華東師范大學古籍研究所第一屆研究生,文學碩士,副研究員。1981—1992年任程俊英教授的主要助手,幫助程教授整理出版多部《詩經》《論語》著作。1993—1995年任日本東京大學文學部客座研究員。1995年至今任教于美國。

內容簡介

《詩經》是我國第一部詩歌總集,共305篇,分為《風》《雅》《頌》三類,《風》是周初至春秋間各諸侯國的民間歌謠;《雅》是西周朝廷的正樂,分《小雅》和《大雅》;《頌》是周王室宗廟祭祀的樂歌,分為《周頌》《魯頌》《商頌》三部分。其中最早的《周頌》作于西周初期,最晚的《曹風·下泉》創作于春秋中葉周敬王入成周(前 516)以后。《詩經》產生的地域,包括今天的陜西、山西、河南、河北、山東和湖北的北部,為當時周人統治勢力所及的地區。

本書以阮元嘉慶刻本《十三經注疏》為底本精校原文,對每首詩進行了詳盡的導讀和準確的注釋,對原文中的生僻字詞加注現代漢語拼音,并以現代韻文的形式和通俗易懂的語言對全詩進行了翻譯,全方位為讀者提供閱讀便利,幫助大家比較輕松地走進這部古老的詩歌經典。

本書由著名《詩經》研究專家程俊英先生及其弟子蔣見元先生執筆,初版于1994年,問世三十年來改版重印不斷,影響了一代又一代人。本次出版,作者蔣見元先生耗時兩年修訂增補,使得本書內容更加豐富和完善。

本書特色

底本考究,版本可靠

本書以阮元嘉慶刻本《十三經注疏》為底本,參考今人時賢的研究成果,校勘精審。

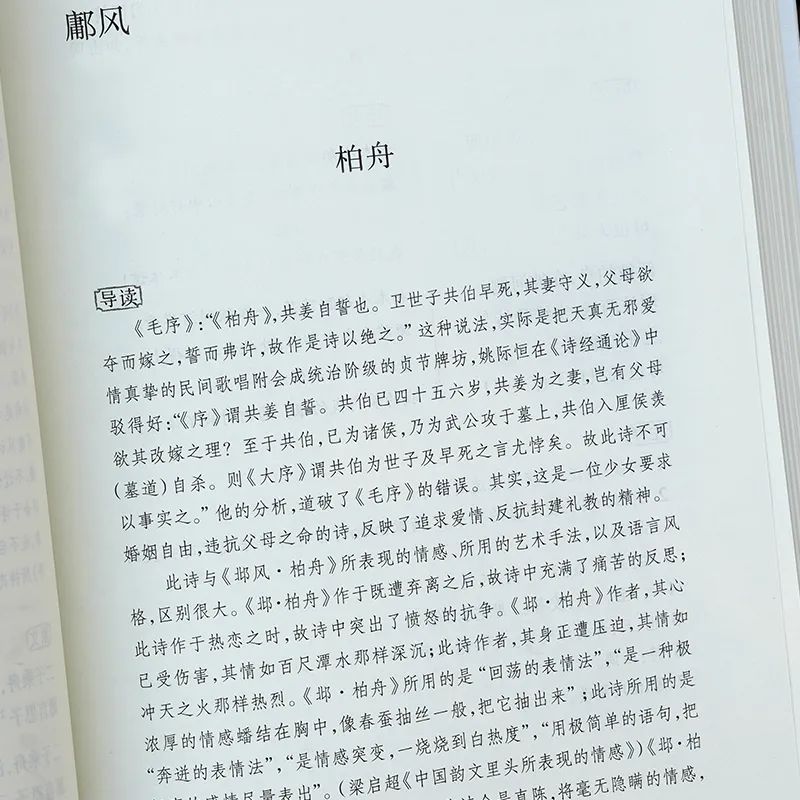

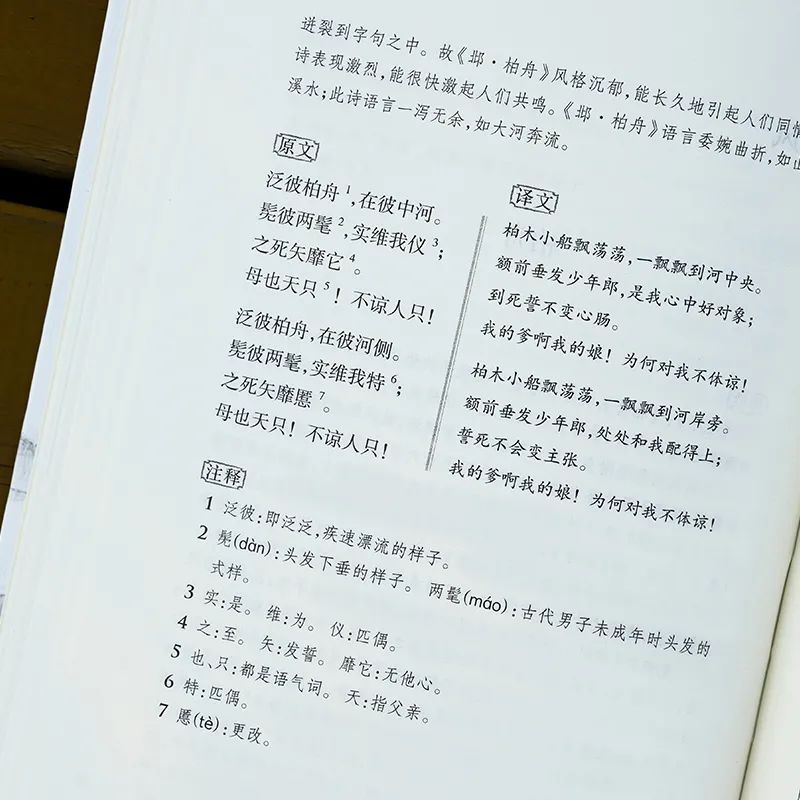

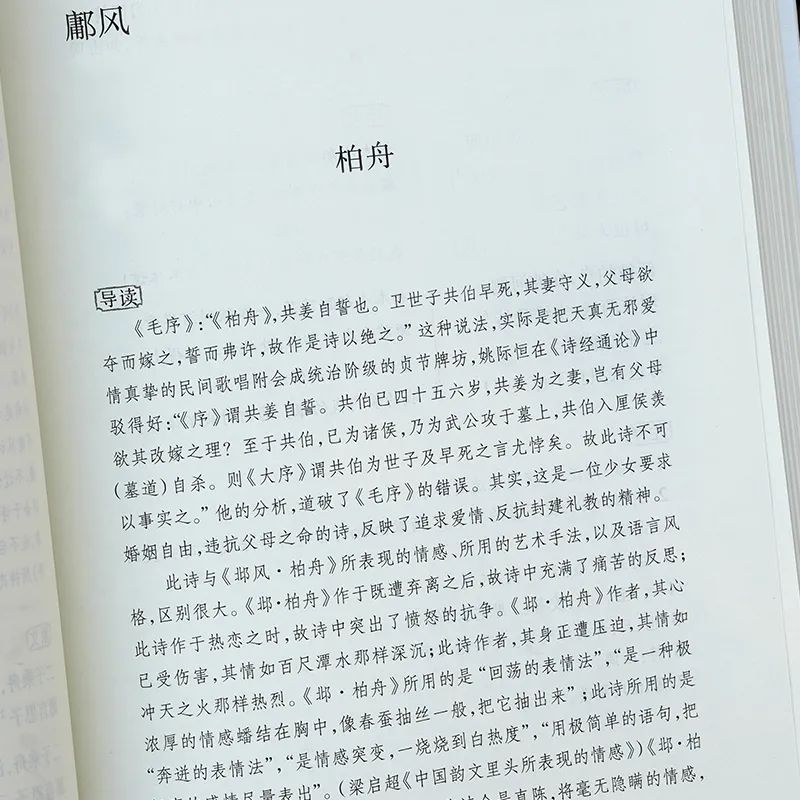

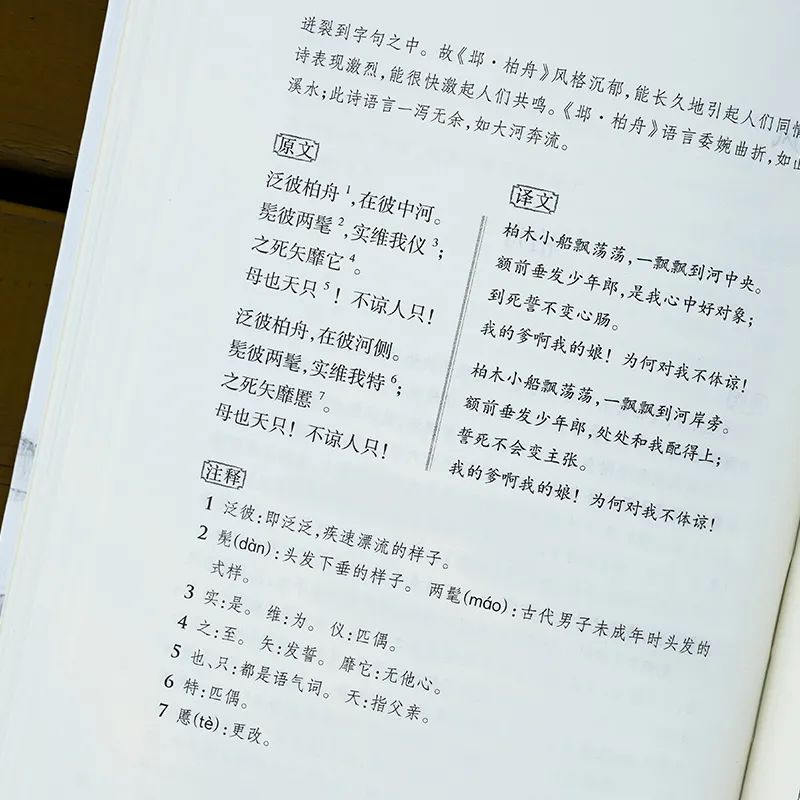

原文+導讀+注音+注釋+譯文

每首詩前加詳盡的導讀引領閱讀,生僻字加注音輔助閱讀,注釋簡要精當,譯文準確明暢,無須古文基礎,輕松閱讀無障礙。尤其是全書譯文是用富有韻律的白話詩翻譯《詩經》原詩,既不以辭害義,又能顧到詩的韻律;既能準確表達原詩意思,又能給讀者帶來美的閱讀感受。

名家執筆,重新修訂,內容專業嚴謹可靠

本書由著名《詩經》研究專家程俊英先生及其弟子蔣見元先生執筆,內容嚴謹可靠,初版問世于1994年,三十年來改版重印不斷,影響了一代又一代人。本次出版,作者蔣見元先生耗時兩年修訂增補,使得本書內容更加豐富和完善。

版式新穎,方便閱讀

采用左右雙欄文白對照排版,注釋緊隨其后,無須頻繁翻頁,即可一覽原文、譯文與注釋。

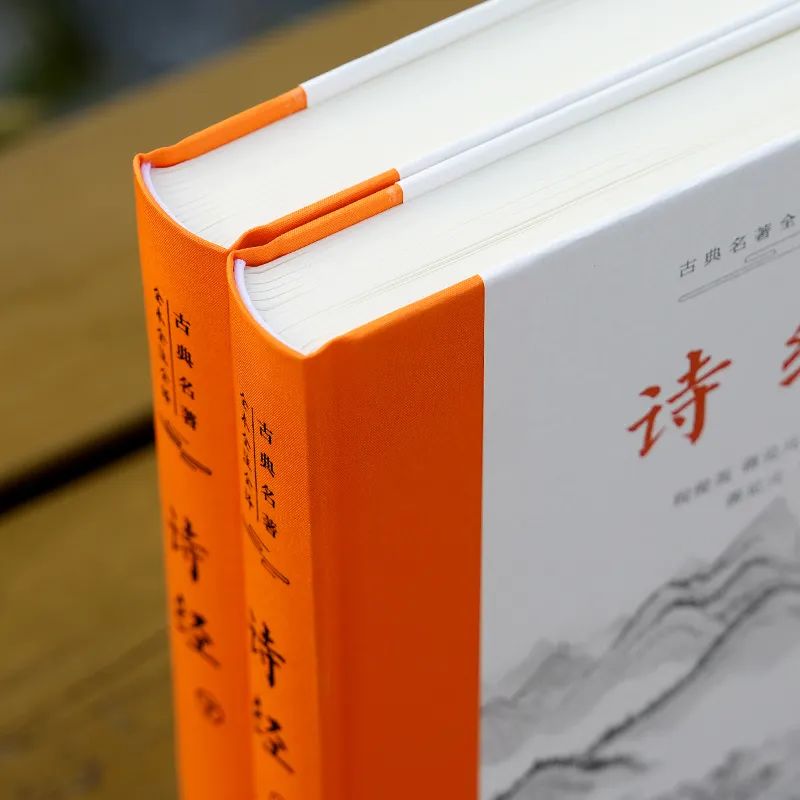

印刷精美,牢固耐翻

鎖線精裝,印制精美,每頁完全攤開,閱讀更加舒適。布面書脊,牢固耐磨耐翻。

前言

《詩經》作為著名的“十三經”之一,在封建社會中,一直具有“正得失,動天地,感鬼神”“經夫婦,成孝敬,厚人倫 , 美教化,移風俗”的社會功效。因此,兩千多年來的經師和舊學者們,無論是推究詩旨的,還是講求音義的;無論是考證禮樂的,還是解釋名物的;無論是今文的三家,還是古文的毛詩,無不現出一副正襟危坐的神氣,懷著兢兢業業的心情,將《詩經》的經學納上正統的寶座,以期合乎這樣“莊嚴偉大”的功效。

在經學統治時期,其覆蓋面是非常大的。可以說,在中國歷史上最后一個皇帝宣統遜位以前,研究《詩經》的著作幾乎沒有一本能夠脫出經學的畛域。所以我們今天研究《詩經》,首先了解《詩經》經學的情況是十分必要的,這是一個無可回避的事實。

《詩經》是我國第一部詩歌總集,三百零五篇。最早的是《周頌》,創作于西周初期。最晚的是《曹風·下泉》,在周敬王入成周(前 516)以后,已經是春秋中葉了。《詩經》產生的地域,包括今天的陜西、山西、河南、河北、山東和湖北的北部,為當時周人統治勢力所及地區。從漫漫幾百年間流傳下來的,在茫茫幾千里中產生出來的各式各樣的詩歌,是怎樣結集成一本完整的《詩經》的呢?司馬遷《史記》認為孔子刪詩,是《詩經》的編訂者。但經過歷代學者的論辯,這種說法已被否定。詩三百篇的規模在孔子時已經形成,他所做的只是核定這些詩歌的樂譜而已。真正將這部詩歌總集編訂成書的,看來是周王朝的樂官,即《周禮》稱為太師、小師、瞽矇、眂瞭的那班人。《詩經》中有從民間采集來的民歌,也有貴族文人的創作和祭祀燕饗的樂歌,這些都保存于官府,由太師掌管。到了春秋時代,諸侯間交際頻繁,一般外交家為了鍛煉自己的口才,加強外交辭令,常常引用詩歌的句子來表達本國或自己的態度和希望,使其語言含蓄婉轉而且,形成當時上層人物學詩的風氣,所以孔子說:“不學詩,無以言。”可能即在春秋士大夫訓練口才的普遍要求下,樂官不斷地加工配樂,逐漸便輯成《詩經》這本教科書。《左傳》中所引的詩,百分之九十五的都見于《詩經》,孔子在《論語》中也一直稱“詩三百”,可見春秋時已有固定的本子了。

《詩經》產生之后,對它的研究也就隨之而來。不過當時并沒有經學,因為《詩經》在先秦時期還不是“經”,當時只稱為《詩》,或者《詩三百》。對《詩》的研究還沒有完整的著作,而是散見于各種典籍的片言只語中。盡管這樣,還是能從中區別出不同的類型來。

首先是對《詩經》內容和作用的評價。孔子雖然沒有編訂《詩經》,但對它還是很重視的。他說:“《詩》三百,一言以蔽之,曰‘思無邪’。”這是引用了《魯頌·》的一句詩來概括《詩經》的思想性。他還對兒子伯魚說:“女(汝)為《周南》《召南》矣乎?人而不為《周南》《召南》,其猶正墻面而立也與?”朱熹解釋說:“言即其至近之地,而一物無所見,一步不可行。”他如此重視學詩,可見對《詩經》評價之高。在孔子看來,《詩經》不但可以作為處世準則,還是訓練語言才能的范本(《論語·季氏》:“不學詩,無以言。”),又可以觀察人生和豐富知識(《論語·陽貨》:“詩可以興,可以觀,可以群,可以怨。邇之事父,遠之事君;多識于鳥獸草木之名。”)。孔子雖然沒有把《詩》當成經典,但他提出的《詩經》的種種功效,多超乎文學的意義之外,這無疑是經學的濫觴。但是,同樣作為儒家學者,荀子對《詩經》卻另有看法。他說:“《詩》《書》故而不切。”王先謙《荀子集解》:“《詩》《書》但論先王故事而不委曲切近于人。”由此荀子認為“不知隆禮義而殺《詩》《書》”者,是俗儒,還認為“上不能好其人,下不能隆禮,安特將學雜識志,順《詩》《書》而已耳,則末世窮年,不免為陋儒而已”。這些說法似乎頗不以《詩經》為然。但也正是荀子,在他的著作中卻大量地引證《詩經》,作為他所論述的觀點的結論或標準。這個矛盾的現象,說明先秦時期《詩經》雖還沒有被奉上崇高的地位,但功用主義的說詩傾向已十分明顯。所謂“斷章取義,予取所求”,正是先秦諸子對《詩經》的態度。

還值得一提的是,先秦時期已產生了《詩經》研究的方法論。《孟子·萬章篇》:“故說詩者,不以文害辭,不以辭害志。以意逆志,是為得之。”這個著名的論點建立了一種極通達的說詩方法。“以意逆志”雖然只是主觀的探索,但確是深入作者內心的好方法,也是理解詩的必需途徑。春秋時,“斷章取義”地說詩的情況很普遍,孟子可能便是對這種現象作出批評和總結,因為“以意逆志”的方法運用過了頭,便會走到“斷章取義”的路上去。《萬章篇》還說:“頌其詩,讀其書,不知其人,可乎?是以論其世也,是尚友也。”這是從作者個人的、歷史的、社會的各種關系的探求來理解作品,也是很好的方法。雖然孟子的“知人論世”目的在尚友,不在文學的欣賞與批評,但同他的“以意逆志”一樣,對后世的《詩經》研究產生過極大的影響。

到了秦代,始皇帝焚書坑儒,《詩經》在劫難逃。但是詩歌的流播除了書面之外,還依靠口耳相傳,諷誦不絕,所以一把秦火并沒有把《詩經》燒絕。

漢初,傳授《詩經》的學者有三家。魯人申培公傳《魯詩》,在漢文帝時被立為《詩經》博士,用官府的力量,讓讀書人學習。現在《史記》《說苑》《新序》《列女傳》等書中談詩的,多是魯說。齊人轅固生傳《齊詩》,在漢景帝時立為博士。《齊詩》西漢時也立于學官,遺說尚存于《儀禮》《禮記》《易林》《鹽鐵論》《漢書》等典籍中。燕人韓嬰傳《韓詩》,他也是漢文帝時的博士,《韓詩》也列于學官。現存的《韓詩外傳》《文選注》及各種類書所引,多是《韓詩》的學說。以上三家詩用漢時通行的隸書文字寫出,稱為今文。自從三家詩的傳授者立為博士,學說列于學官開始,《詩經》便正式上升到“經”的地位。三家詩也就稱為今文經學。

西漢時,又有毛公,“趙人也,治《詩》,為河間獻王博士”,“以不在漢朝,故不列于學”。毛公所傳的便是《毛詩》,因為用先秦籀文書寫,所以稱為古文。《毛詩》在漢初雖未能立于學官,屬民間私學,但到西漢末平帝時,由于劉歆的提倡鼓吹,也得立于學官,而且一直傳到今天。我們看到的《毛詩故訓傳》便是毛公所撰。這是現存最早的《毛詩》訓釋著作,是閱讀《詩經》必由的津梁,在《詩經》研究史上有重大的學術價值。

三家詩和《毛詩》并不像其他經典的今古文學派那樣分歧之大。他們所傳的《詩》都是三百零五篇,具體的篇名也都相同。所不同者主要有三點:其一是卷數不同,三家詩合邶、鄘、衛三國之《風》為一卷,《毛詩》則分而為三。其二是文字上的出入。如《汝墳》“惄如調饑”,《韓詩》作“愵如朝饑”,“惄”與“愵”“調”與“朝”,都是假借字和本字的關系。其三是對詩篇的解釋有部分不同。如《伐檀·毛序》: “《伐檀》,刺貪也。在位貪鄙,無功而受祿,君子不得進仕爾。”《魯詩》卻說:“《伐檀》者,魏國之女所作也。傷賢者隱避,素餐在位。閔傷怨 曠,失其嘉會。”我們應該全面參考四家詩,庶幾不為一家之說所蔽。

正因為三家詩和《毛詩》并沒有勢同水火的分歧,所以到東漢后期,經學大師鄭玄為《毛詩》作箋,參稽吸收三家學說,今、古文得以合流,將《詩經》研究向前推進了一大步。漢人最重師法,師之所傳,弟之所受,一字不敢出入,背師說即不用。這種因循蹈襲的態度,于學術實在毫無益處。鄭玄師事東漢大儒馬融,又受到另一著名學者鄭眾的影響。馬、鄭二位都是古文學家,而鄭玄卻能兼采今、古文,不為舊傳統所囿。他因而遭到“不守家法”“漢學之大賊”的攻訐。但事實是,《鄭箋》既出,三家詩便式微,終于《魯詩》亡于西晉,《齊詩》佚于曹魏,《韓詩》絕于宋,獨有鄭玄箋釋的《毛詩》流傳至今。

魏晉南北朝時,政局動蕩,南北分裂,經學出現衰微的局面。魏王肅著書,述《毛詩》而攻鄭玄。同時的王基又駁王肅而申《鄭箋》,東晉孫毓著《毛詩異同評》以申王說,陳統又著《難孫氏毛詩評》以明鄭義。這些爭論袒分左右,互相掊擊,無非門戶之見,不能促進學術的發展。究其實質,大抵都尊崇《毛詩》,而紛紛擾擾,垂數百年,愈見得是無謂的徒費口舌。

這段時期對《詩經》研究真正有貢獻的,是三國吳陸璣的《毛詩草木鳥獸蟲魚疏》。《詩經》中許多詩關于自然界動植物的記載十分豐富,但由于時代變遷,許多名詞已不知所以,陸璣的著作便專為此而作。這本書開《詩經》博物學的先河,“講多識之學者,固當以此為最古焉”。

隋文帝統一天下,經學也漸歸統一。當時治《詩》的著名學者有劉焯、劉炫等。但隋代國祚短促,經學不及有大發展。唐太宗貞觀年間,以儒學多門,章句繁雜,詔國子祭酒孔穎達與諸儒撰定五經義疏。其中《毛詩正義》四十卷,撰寫者除孔氏外,還有齊威、趙乾葉等。他們所依據的底本,即劉焯、劉炫的詩注,可見隋唐兩代《詩經》學源流本自一脈。《毛詩正義》遵循“疏不破注”的原則,分別疏解《毛詩》和《鄭箋》,竭力調和二者的歧異,實在無可彌縫的則各述其意。這種注疏,前人批評為“彼此互異”“曲徇注文”。以我們今天的觀點看來,它雖不能厘定是非,但比起專主一家、抹煞他說的做法,畢竟保留了各種學說的完整性,顯得更客觀一些。《四庫全書總目提要》說它“融貫群言,包羅古義”,殆非虛語。《孔疏》既出,《毛詩》的獨尊地位最終得到確立。當時《韓詩》雖存,已無人傳授。自唐至宋,明經取士都以《五經正義》為標準,“終唐之世,人無異詞”。漢武帝獨尊儒術,所立博士尚且分門授徒,各守家法,從未出現過像唐初那樣絕對統一的局面,可見《五經正義》在經學史上的重要地位。《孔疏》之前,還有一本重要的著作便是陸德明的《經典釋文》,其中有《毛詩音義》三卷。陸氏主要目的在考證字音,也兼及字義辨釋和版本同異的考訂,“后來得以考見古義者,注疏以外,惟賴此書之存”。這是可以同《孔疏》相輔助而行的要籍。

《毛詩正義》在《詩經》經學領域中統治了三百多年,到宋代終于遇到挑戰。陸游說:“唐及國初,學者不敢議孔安國、鄭康成,況圣人乎!自慶歷后,諸儒發明經旨,非前人所及;然排《系辭》,毀《周禮》,疑《孟子》,譏《書》之《胤征》《顧命》,黜《詩》之序。不難于議經,況傳注乎?”由此可見,宋代疑古變古的風氣甚盛,在經學領域全面展開了對漢學的批判。至于較早在《詩經》研究上有新的突破的,當推歐陽修的《詩本義》。歐陽修認為:“后之學者,因跡先世之所傳而較得失,或有之矣,使徒抱焚余殘脫之經,倀倀于去圣人千百年后,不見先儒中間之說,而欲特立一家之學者,果有能哉?吾未之信也!”他將詩旨分為詩人之意、太師之職、圣人之志和經師之業四類,主張論詩當探求“詩人之意”這個根本。為此,他頗不滿于《毛序》,對漢代經師穿鑿附會、曲意遷就等弊端,批評為“怪妄不經”“與詩意不類”。對這種大膽的挑戰,即使同他意見相左的人,也不得不承認“《詩本義》初得之如洗腸”。他探求的“本義”盡管未必語語中肯,但是為停滯陳腐的經學界引進一股清新之氣,開一代學風的作用是無可抹煞的。

歐陽修之后,疑古思想漸盛。蘇轍《詩集傳》、鄭樵《詩辨妄》、王質《詩總聞》、程大昌《詩論》等紛紛批評《毛序》,提出新解。發 展到朱熹,終于建立起《詩經》宋學的基礎。朱熹的《詩經》研究并非 全部摒棄漢學而另辟蹊徑。比如他依然主張“孔子刪詩”說,依然主張 “風雅正變”說。他的主要著作《詩集傳》在訓詁上與《毛詩》《鄭箋》更不乏沿襲相同之處。他論詩之新意,主要在廢《毛序》不用。他指摘《毛序》之失有二:一是作序者“恥其有所不知,而惟恐人之不見信”,于是“傅會書史,依托名謚,鑿空妄語,以誑后人”。二是作序者“必使《詩》無一篇不為美刺時君國政而作,固已不切于情性之自然……尤有害于溫柔敦厚之教”。這兩條批判,尤其是第二條,極其切中《毛序》的要害。他那“切于情性之自然”的就詩論詩的標準,便是到今天也還有其合理性。有鑒于此,朱熹提出“凡詩之所謂風者,多出于里巷歌謠之作,所謂男女相與詠歌,各言其情者也”。還風詩民歌的本色,是一大功績。他又提出《國風》中許多篇詩,如《靜女》《桑中》《氓》《將仲子》等為“淫詩”,是另一大功績。現在經常有人提出“淫詩說”來批判朱熹的封建衛道士立場。殊不知在八百多年前的宋代,要求論詩者提出“愛情詩”這樣正確的概念是絕對不可能的。“淫詩說”相對于近乎夢囈的“美刺說”,無疑更接近于詩的實際內容,當然是一種突破和提高。把對象放到一定的歷史范圍內考察,對朱熹似不應求全責備。

朱熹的《詩》學大行,當時雖有堅持漢學的呂祖謙等與之辯駁,但終不能遏止宋學的勢頭。《詩經》漢學至鄭玄而集大成,宋學至朱熹而集大成。鄭、朱二學者都可以說在《詩經》研究史上樹立了里程碑。不過朱熹奠定的疑古思辨的風氣,發展到后來漸漸產生了偏差。他的三傳弟子王柏著《詩疑》,認為《詩經》既經孔子刪定,不該有“淫詩”尚存,主張刪去《野有死麕》等三十二篇。這種想法已經超出了“大膽疑古”的范圍,不但學術上荒誕不經,思想上也反映出一種自以為捍衛道統的走極端的變態心理。如果說“淫詩說”由于歷史原因應予肯定的話,“刪淫詩說”因其歷史原因則是應予否定的。

朱熹的《詩》學確立權威地位之后,元、明兩代基本上是剿襲朱說,陳陳相因。元劉瑾作《詩傳通釋》,大旨在于發明《集傳》。他恪守朱學,就好像漢儒務守師傳,唐人“疏不破注”一樣小心謹慎,體現了經學走向保守的傾向。大抵元人的《詩》學著作,都不出此道。至明代永樂年間,胡廣等奉敕撰《五經大全》, 從表象看來似乎是同唐孔穎達撰《五經正義》一樣的盛舉,但是結果卻大為人訕笑。胡廣等撰《詩經大全》,基本剽竊劉瑾的《詩傳通釋》,而稍加損益。劉書尚存,所以胡書連保存資料的價值都談不上。之所以還能流傳下來,全仗著“奉敕撰”的牌子而已。《詩經》的宋學,至明代已走入末路了。另一些不盲從朱學的人,如季本撰《詩說解頤》,朱謀 撰《詩故》,馮復京撰《六家詩名物疏》,何楷撰《詩經世本古義》,他們或考究訓詁,或發揮古義,或疏解名物,都能引證賅洽,考訂詳明,比宋學末流的空談高論、師心臆解者倒反高出一籌。

有明一代真正值得大書的是陳第,他從空疏茍且的學術環境中崛起,獨樹一幟,著《毛詩古音考》,鉤稽群籍,注重實證,提出以古音讀《詩經》的創見,糾正了宋代朱熹以來以今音牽合古音的謬誤。不但他的著作成為求古韻之津梁,而且他的治學方法也開清代樸學之先河。剝極生復,貞下起元,陳第的出現,可視為學術風氣轉變的征兆。

到了清代,經學復興。皮錫瑞《經學歷史》評論道:“國朝稽古右文,超軼前代……發周、孔之蘊,持漢、宋之平。承晚明經學極衰之后,推崇實學,以矯空疏,宜乎漢學重興,唐、宋莫逮。”但我們也必須看到,“國朝稽古右文”,隱衷卻為懷柔士人,泯滅反清意識。一般知識分子在文字獄的嚴酷鉗制下,埋首書齋,明哲保身。因此清人的經學有漢人謹慎嚴密的風格,但無宋人大膽思辨的銳氣;學術上取得空前的成果,思想上卻乏可喜的前進。以《詩經》中“淫詩”之辨為例,錢鍾書先生《管錐編》有一段評論:“毛、鄭于《詩》之言懷春、傷春者,依文作解,質直無隱。宋儒張皇其詞,疾厲其色,目為‘淫詩’,雖令人笑來;然固曉得傷個春而知人欲之險者,故傷嚴過正。清儒申漢絀宋,力駁‘淫詩’之說,或謂并非傷春,或謂即是傷春而大異于六朝、唐人《春閨》《春怨》之傷春;則實亦深惡‘傷春’之非美名,乃曲說遁詞,遂若不曉得傷春為底情事者,更令人笑來矣……故戟手怒目,動輒指曰 ‘淫詩’,宋儒也;搖手閉目,不敢言有‘淫詩’,清儒為漢學者也。同歸于腐而已。”真是入木三分!雖然“同歸于腐”,但是清儒所生活的世界畢竟比宋儒又前進了五百年,學者們卻在迂腐的泥淖里越陷越深。

當然,窮年矻矻的諸多大儒確實給經學帶來了空前的繁榮。就《詩經》來說,特點有二,一是各研究領域的全方位高水平展開;二是由漢宋兼采而漢學,由漢學而今文漢學的層遞深入。

第一方面,在空前廣闊的研究領域中,體現出清儒治學的精深和眼光的敏銳。如輯佚,宋王應麟作《詩考》,輯三家佚詩,篳路藍縷,當為首庸,然而古書散佚,搜采未備。至清代,除了馬國翰《玉函山房輯佚書》所輯三家詩外,專門從事于此道的如范家相《三家詩拾遺》、陳喬樅《三家詩遺說考》、迮鶴壽《齊詩翼氏學》等。范氏因《詩考》而重加裒益,而詳贍遠過之。迮氏采摭群書,加以詮次,并考證《詩緯》臆改《齊詩》之誤。陳氏綴輯三家遺說,殊為完備;并敘各家之傳授,另為敘錄,使學者于其源流興亡了然可曉。在這些書的基礎上,王先謙《詩三家義集疏》出。王氏是今文學家,在評論三家與毛的得失時難免有些左袒。但從材料的完整來看,可說是搜羅殆盡,蔚為大觀。如校勘,對《詩經》異文的校訂,始于王應麟《詩考》所附的詩異字異義,迄清代而此風大熾。阮元《毛詩校勘記》自不必說,其他從戴震《毛鄭詩考正》起,尚有段玉裁《詩經小學》、馮登府《三家詩異文疏證》、李富孫《詩經異文釋》、陳喬樅《四家詩異文考》、羅振玉《毛鄭詩斠議》等等。學者們本其精湛的小學研究,初則從事毛、鄭詩的校勘,繼則本其三家詩輯佚的結果,進而為四家詩異文的校勘,都取得很好的成績。如名物研究,姚炳《詩識名解》、毛奇齡《續詩傳鳥名》、朱右曾《詩地理征》、焦循《毛詩陸璣疏考證》,都是賡續前人的步武而有所深入。而洪亮吉《毛詩天文考》、李超孫《詩氏族考》,更是開墾了前人尚未涉足的處女地。如音韻,陳第得風氣于先,顧炎武《詩本音》繼踵其后。接著孔廣森《詩聲類》、苗夔《毛詩韻訂》、夏炘《詩經廿二部古音表集說》等不斷涌現,直至江有誥《詩經韻讀》,結合考古與審音兩種方法,列古音為廿一部,被段玉裁譽為“精深邃密”。清人發現了古音的本質,以《詩經》為依據,推闡古音韻部,而且越出越精。這方面的成果至大至巨,其意義遠遠超出《詩經》本身的研究,推而及于整個經學乃至整個先秦典籍的研究。

第二方面,就清代《詩經》學經歷的三個階段來說,首先是攻擊朱學,以陳啟源《毛詩稽古編》、毛奇齡《毛詩寫官記》《白鷺洲主客說詩》等為主。陳氏堅持漢學,不容一語之出入,被稱為“古義彬彬”者。但是在《簡兮》“西方美人”和《潛》“捕魚之器”兩條下忽然大談佛教,可見要真正“稽古”也不是一件易事。毛氏則力攻朱熹“淫詩”之說,有時言詞近于激烈。這時候的論辯確有矯枉過正的傾向,但如皮錫瑞所言,“雖由門戶之見未融,實以途徑之開未久也。此等處宜分別觀之,諒其求實學之苦心,勿遽責以守顓門之絕業”。其次是發揚《毛詩》。其間胡承珙《毛詩后箋》、陳奐《詩毛氏傳疏》、馬瑞辰《毛詩傳箋通釋》三書,是其中佼佼者,反映了《毛詩》研究的最高水平。胡氏專宗毛義,凡是《鄭箋》與《毛詩》不同之處,他一定返求諸本經,博稽其他典籍,以證毛義之精確。《后箋》的特點是廣征博引,推論細密,較陳啟源更為有力。但他胸中尊毛的成見已定,有時難免強經合己,顯得武斷。陳奐《詩毛氏傳疏》是解釋《毛詩》最完整的著作,且對《毛詩》極為推崇,其云“墨守之譏,亦所不辭;而鼠璞之譬,庶幾免焉”,不僅對自己學說的嚴謹十分自信,而且對恪守一家的缺陷,分明也已意識到,卻又不肯改。這種治學的態度在清代經學家中是很典型的。這實在是一件很可惜的事,否則以他們精湛的學問,倘能把眼光放得客觀一些,必然取得更大的成績。馬瑞辰的《通釋》又是另一種風格。他不專宗毛,也不專宗鄭,經常發表自己獨特的見解。他的主要方法是依據《說文》推求本字本義,憑借聲音通轉尋找假借關系,得出的結論新穎可喜。但有時刻意求新,難免失之穿鑿。經過胡、陳、馬三位學者的努力,可說是將《毛詩》研究推到了高峰。最后一步,清儒由毛、鄭之學導源而上,追論三家詩說。如魏源《詩古微》、王先謙《詩三家義集疏》,都是拿三家遺說來否定《毛詩》的。經學發展到這一步,一切門徑全部恢復洞開,真有極盛難繼之感。不過今、古文《詩》學之爭,兩千年來沒有結論,清代今文學家再度奮起,結果還是沒有定讞。

在這個漢宋、今古學派前推后擁的潮流之外,還超然站著三位學者:撰《詩經通論》的姚際恒、作《詩經原始》的方玉潤和寫《讀風偶識》的崔述。姚、方之學一脈相承,不依傍《毛詩》, 也不附和《集傳》,而是“涵泳篇章,尋繹文義,辨別前說,以從其是而黜其非”。崔述作《讀風偶識》,“于《國風》惟知體會經文,即詞以求其意,如讀唐、宋人詩然者,了然絕無新舊漢、宋之念存于胸中,惟合于詩意者則從之,不合者則違之”。從他們的話中,可以看到朱熹那種大膽疑古、就詩論詩精神的復蘇,這在清代經學家中已經是非常可貴的了。何況他們所吸收的只是“朱子之意”,對“朱子之言”并不盲從,采納合理的精神內核而揚棄有瑕疵的外殼,所以他們的三本著作在眾多大學者的皇皇巨制中得以異軍突起;而且隨著時代的前進,越來越顯示出超乎前人的價值來。

清朝滅亡之后,四書五經作為封建統治者的精神支柱隨之失去其經典的地位,經學的發展也就到此為止了。在此之后對這些典籍的研究,無論作者的主觀意圖如何,從歷史的眼光來看,是不能將它們當作經學了。在《詩經》研究領域中,王國維、聞一多、郭沫若、于省吾等都開始運用科學的認識論和方法論,做出了一系列超越前人的成績,開創了一個全新的局面。直到今天,《詩經》還是得到眾多學者的研究,受到廣大讀者的歡迎,充滿了神秘性和藝術魅力。

此書的撰寫,有勞研究生白寅、朱繼忠兩位同志努力協助,一并志謝。

程俊英 蔣見元

書影

△《古典名著全本全注全譯·詩經(上下冊)》

岳麓書社出版

- 2025-03-11打造文旅融合閱讀新生態

- 2025-03-11在詩詞中國中,重新“發現”和“創造”

- 2025-03-11扎根腳下土地 托舉起更多的“哪吒”

- 2025-03-11AI翻譯、短劇開發、嵌入文旅——網絡文學出圈更出彩

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號