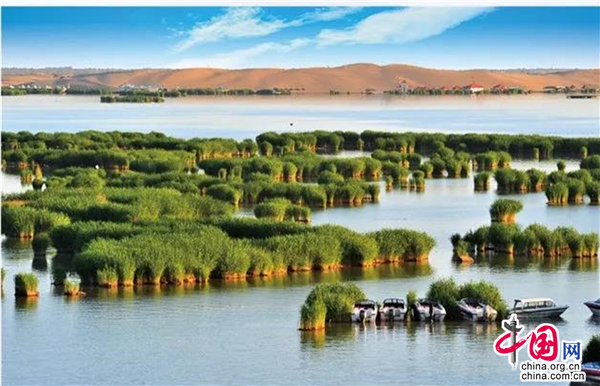

原標題:寧夏沙湖:帶你“云”賞昔日鹽堿灘 今朝小江南

濕地被譽為“地球之腎”,是生物多樣性富集的生態系統和人類重要的生存環境之一。“十三五”期間,我國新增濕地面積300多萬畝,濕地保護率達到50%以上。

沙湖作為寧夏濕地保護恢復的典型代表,自上個世紀50年代開始尤其是80年代末以來,經過寧夏農墾及沙湖開發建設者們的不懈努力,奇跡般地將一個“冬天白茫茫、夏天水汪汪、風吹石頭跑、遍地不長草”的鹽堿灘改變成“今朝碧波萬頃瀚泉海”的中國十大魅力濕地,國家首批5A級景區。

沙湖原名紅渠洼,當地俗稱漁湖,也因形似元寶,又被當地人稱之過“元寶湖”。沙湖的前身是國營前進農場的一個漁湖,1950年4月,西北軍政委員會根據指示,將所屬的部分部隊轉為生產隊,創建國營農場;1952年2月,中國人民解放軍農業建設第一師成立,并于同年8月1日,在平羅縣境內的西大灘創建了國營前進農場。

50年代創建的農場,多在沼澤湖灘地上,建場后又建立排灌系統,形成星羅棋布的溝渠,這為野生魚類的繁衍創造了優越條件。1954年,前進農場開始種植業生產后,隨著灌溉面積擴大,地下水位逐步升高,位于農場東干渠以東,第六生產隊以西,洪廣沙灘以北的洼地逐漸出現明水。1957年-1958年連續出現幾次山洪,第三排水溝決口,洪水和溝水流入洼坑內,形成平均水深1.2米,最深4米,水面8000余畝,像“元寶”形的湖泊,便是后來的沙湖。1989年8月4日,時任寧夏主席的白立忱同志在農墾局長柳登旺的陪同到前進農場視察工作,被漁湖原始秀美的自然風光深深吸引,他說:“誰說寧夏旅游資源缺乏,是我們缺少發現”,并建議將漁湖開發成旅游區,因為漁湖既有沙又有湖,因此命名為“沙湖”。1990年5月1日,沙湖旅游區正式開業接待游客。由于旅游資源獨特,風景優美,加之媒體宣傳,大量游客紛至沓來,應接不暇,第一年就接待游客15萬名。

三十年來,沙湖從無到有、從小到大的發展歷程,始終貫穿著迎難而進、銳意進取的發展理念,見證這段發展史的老者這樣吟誦:“回首賀蘭格外親,沙湖一片甚銷魂。碧波大漠常依傍,蘆蕩青青鳥語頻。圖發展,獻熱忱,聊憑巧手轉乾坤。”2017年以來,沙湖在生態修復和環境保護等方面累計投入近3.2億資金,通過外部隔離、內部循環、水體置換、污水外遷、生態修復等綜合治理措施,進一步優化區域內濕地生態環境,并已完成中央環境保護督察組“2020年底沙湖達到Ⅲ類水質標準”的治理目標。走進新開發運營的湖東濕地,登高遠眺,蘆草叢生、沙水相連、鷗鳥翔集、遠山如黛,美麗壯闊的沙湖盡收眼底。

下一步,沙湖將緊緊圍繞“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,進一步提高政治站位,切實扛起生態文明建設的政治責任,把沙湖打造成為“湖清沙凈生態美”的生態景區。

相關新聞

- 2021-02-03不忘初心感受崢嶸歲月 來寧夏赴一場紅色之旅

- 2021-02-03銀川文旅先進名單公布 寧夏西夏風情園上榜

- 2021-02-032021鄉村產業工作要點發布 重點扶持項目出爐!

- 2021-02-03“十四五”海南將基本建成國際旅游消費中心