國家級非遺代表性項目蘭州太平鼓(蘭州市)

省級非遺代表性項目榫卯木制手工制作技藝(定西市)

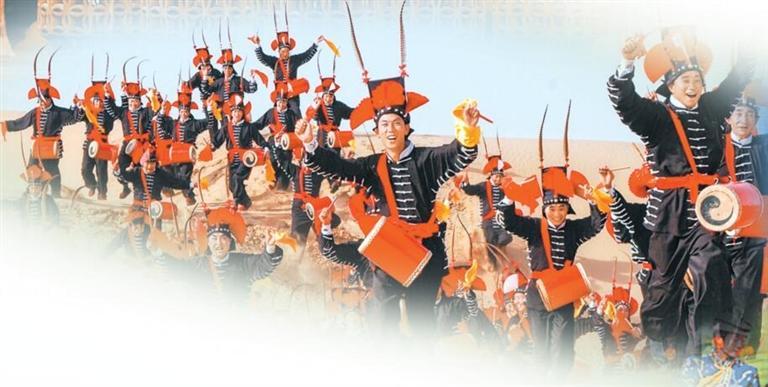

國家級非遺代表性項目涼州攻鼓子(武威市)

國家級非遺代表性項目裕固族傳統婚俗(張掖市)

省級非遺代表性項目黃河戰鼓(白銀市)

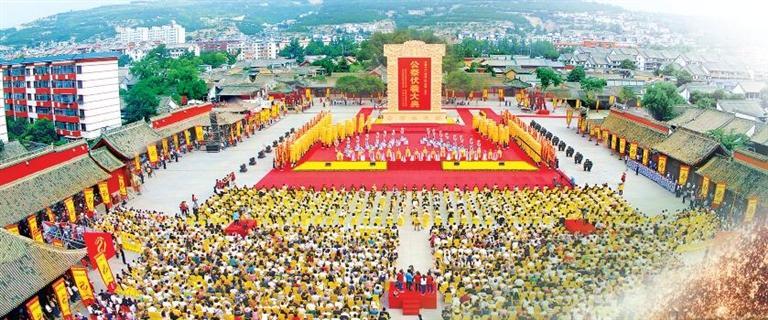

公祭伏羲大典在天水市舉辦

新甘肅·甘肅日報記者 施秀萍 通訊員 祁曉亮

非物質文化遺產是中華優秀傳統文化的重要組成部分,是中華文明綿延傳承的生動見證。近年來,我省貫徹“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”的工作方針,統籌謀劃、高位推進、狠抓落實,甘肅非遺系統性保護結出累累碩果。

截至2024年6月,全省共有各級非遺代表性項目8119項,非遺代表性傳承人13049人。其中,花兒、環縣道情皮影戲、天祝格薩爾列入聯合國教科文組織“人類非物質文化遺產代表作”名錄;國家級非遺代表性項目83項,國家級非遺代表性傳承人68名;省級非遺代表性項目493項,省級非遺代表性傳承人758名;各市(州)共公布2211項市(州)級非遺代表性項目,認定3425名市(州)級非遺代表性傳承人;各縣(區)共公布5329項縣(區)級非遺代表性項目,認定8798名縣(區)級非遺代表性傳承人。全省已形成了比較完整的國家、省、市、縣四級非遺名錄體系。

全省認定省級及以上非遺工坊121家,臨夏磚雕、保安族腰刀鍛制技藝等15個項目列入第一批國家傳統工藝振興目錄,3家非遺工坊入選國家三部委聯合公布的“2022年非遺工坊典型案例”。先后組織舉辦黃河流域九省(區)非遺論壇、甘肅非遺大集、“非遺過大年 文化進萬家”“視頻直播家鄉年”、甘肅非遺大舞臺展演季暨甘肅非遺進景區展演系列活動、“文化和自然遺產日”非遺宣傳展示展銷甘肅省主會場系列活動,并遴選優秀非遺項目參加中國非遺博覽會、成都國際非遺節,顯著提升甘肅非遺可見度、美譽度和影響力。

總體上,我省非遺系統性保護越來越精細化,工作要求越來越高,中央及省級財政持續投入,各級非遺保護機構和人才隊伍建設不斷健全,生產性保護成效明顯,整體性保護工作取得進展,法治化保護工作進展順利。非遺系統性保護已成為各級政府高度重視的一項重點工作,成為深受人民群眾歡迎的一項惠民工作,為繼承和弘揚中華優秀傳統文化,建設幸福美好新甘肅發揮了重要作用。

每年6月第二個星期六是“文化和自然遺產日”。為此,甘肅省文化和旅游廳,中共慶陽市委、慶陽市人民政府將于6月10日至14日在慶陽市舉辦甘肅省2024年“文化和自然遺產日”非遺宣傳展示展銷主會場系列活動暨第十九屆慶陽香包民俗文化節,以開幕式、甘肅省非遺系統性保護成果展、甘肅省非遺購物節、“非遺+旅游”示范性活動、第十九屆香包民俗文化節等豐富多彩的活動,全面展示我省非遺系統性保護成果,持續推進全省非遺與旅游深度融合發展,擦亮甘肅文旅名片,賦能文旅強省建設。

蘭州

近年來,蘭州市創新工作思路,加強政策扶持,夯實傳承基礎,推進非遺保護工作取得實效。

堅持保護先行。先后出臺《蘭州市非物質文化遺產代表性項目傳習所認定和管理辦法》等一系列政策法規,形成以國家、省級代表性項目為重點,以傳習所為陣地,多層次、立體化的保護格局。積極開展理論研究,編纂出版《蘭州市非遺叢書》,出版11冊專著,取得非遺保護普查研究重大成就。

堅持傳承筑基。加強非遺項目保護基地建設,建成蘭州市非物質文化遺產陳列館,成為宣傳非遺項目的主要陣地和窗口。設立44個傳習所,培養和帶動傳承人上千人。國家級非遺代表性項目達到5個,省、市級非遺代表性項目分別達到42個、77個;國家級非遺代表性傳承人達到6人,省、市級非遺代表性傳承人分別達到41人、113人。

堅持弘揚鑄魂。積極開展非遺“進校園、進社區、進企業、進鄉村、進軍營”“五進”活動。春節廟會、農民藝術節等重點節會活動中,表演類、技藝類非遺項目成為展示展演的主角。積極推進非遺“走出去”,蘭州太平鼓、高蹺獲第四屆成都國際非遺節太陽神鳥金獎。

嘉峪關

嘉峪關市非遺保護工作從2007年開始,至今已公布了第八批市級非物質文化遺產代表性項目名錄,已有省級非遺代表性項目7個,省級非遺代表性傳承人6人;市級非遺代表性項目30個,市級非遺代表性傳承人53人。確立了地蹦子、霸王鞭、嘉峪關民間小調、嘉峪關烤肉等11個非遺傳習所,生產性保護示范基地8個,省級非遺工坊1個,市級非遺工坊2個。非遺展館免費開放,承載發揮非遺宣傳、傳承、保護功能。

近年來,嘉峪關市積極利用“文化和自然遺產日”、文化遺產宣傳月等重要時間節點,舉辦專場晚會、非遺展覽、文藝演出、公益講座等文化活動30余場,惠及群眾10萬人次。為進一步強化非遺保護宣傳推廣工作,舉辦了省級非遺項目“嘉峪寶卷”“嘉峪關民間小調”傳習培訓班,大力開展非遺進校園、進社區、進農村活動20余場,出版書籍《嘉峪關民間小調》,深受廣大群眾和青少年喜愛。省級非遺項目“大漠風雨雕石藝畫制作工藝”獲2023年第十六屆甘肅省工藝美術百花獎創作創新二等獎、甘肅省文旅創新創業優秀獎。為推動非物質文化遺產的創新性發展,嘉峪關市文化館在《嘉峪寶卷》的傳承基礎上,新創編了《嘉峪寶卷》新卷——閆桂珍寶卷17個曲牌曲調,并開設民間文學傳承實踐班,廣泛教授傳唱,使非遺在保護傳承中綻放光彩。

金昌

作為古絲綢之路的璀璨明珠和“一帶一路”重要的節點城市,金昌既是一座年輕的現代化工業新城,也是一座文化底蘊深厚的人文之城。

三角城遺址的斷垣殘壁,可以觸摸到先秦時代;蜿蜒曲折的御山峽,藏著絲路名剎;橫貫于永昌縣境內的漢、明長城,滄桑了時光……絲綢之路上遺留的文明,形成了具有獨特文化價值的非物質文化遺產。

金昌共有各級非遺代表性項目116項,其中一項目入選國家級非遺代表性項目;永昌寶卷、永昌曲子、節子舞等12項入選省級非遺代表性項目;金川剪紙、永昌花兒等59項被評定為市級非遺代表性項目;金川月餅等82項被評為縣級非遺代表性項目。推薦評定非遺代表性傳承人183人,其中國家級1人、省級17人、市級107人、縣級58人。扶持建成市級民俗館1個、鄉鎮級民俗館5個、非遺傳習所7個,年接待觀眾近8萬人次。匠心傳承傳統手工技藝,評選認定永昌地毯、金川刻字等4個市級非遺工坊,其中金川刻字非遺工坊被評為省級非遺工坊。

近年來,金昌市不斷健全非遺保護政策,實施非遺保護工程,利用傳統節日開展社火秧歌調演、小戲小曲展演、民間民俗藝術作品展等展示展演活動,讓歡快奔放的節子舞、蘊含眾多傳說的永昌皮影戲走近群眾身邊,盡享民俗風味文化大餐。促進非遺與旅游融合,深入挖掘以羊肉墊卷子非遺項目為代表的金昌傳統美食,開發建設一批以地方特色民俗文化為內核的旅游綜合服務項目。培育非遺主題旅游線路,將永昌節子舞、永昌寶卷非遺項目融入鄉村旅游產品,發展以農耕文化為魂、田園風光為韻、村落民宅為形、生態農業為本的旅游產業,“非遺+”已成為促進文旅產業高質量發展的深厚力量。

白銀

白銀市位于甘肅東部,三原交匯,絲路貫境,大河中流。這里是古絲綢之路的咽喉要道、文化重鎮,中國工農紅軍三大主力會師的地方;也是新中國有色金屬工業的搖籃,是我國最大的高揚程電力提灌區、西部重要的新型化工能源基地、蘭白經濟圈的核心之地。

在這片古老而豐饒的土地上,黃河、綠洲與沙漠同在,長城、石林與紅色資源共存。生活在這塊土地上的人民長期以來創造積累了豐富多彩的非物質文化遺產。

目前,白銀市擁有民間文學、民間音樂、傳統戲劇、曲藝、雜技與競技、民間美術、傳統手工技藝、傳統醫藥、民俗等10多個門類500多個非物質文化遺產項目。其中,國家級非遺代表性項目2項,省級、市級非遺代表性項目分別達21項、134項,國家級非遺代表性傳承人1名,省級、市級非遺代表性傳承人分別達30人、297人。

這些多姿多彩的非物質文化遺產,是地方歷史的見證和地域文化的重要載體,蘊含著人民群眾特有的精神價值、思維方式、想象力和文化意識,體現著民眾蓬蓬勃勃的生命力和創造力。保護和利用好這些彌足珍貴的非物質文化遺產,對繼承和發揚中華優秀傳統文化,促進社會精神文明建設都具有重要而深遠的意義。

天水

天水,古稱成紀,因“天一生水”而得名,是國家歷史文化名城、中國優秀旅游城市。天水歷史悠久,文化璀璨,非物質文化遺產積淀豐厚。以太昊伏羲祭典、秦安小曲、武山旋鼓舞等為代表的一大批優秀非物質文化遺產在天水五千多年的歷史洪流中,不斷傳承保護,源遠流長。

近年來,天水市開展了非物質文化遺產名錄體系建立、項目資金申報、傳承人保護、對外文化交流、展示展演等一系列工作。目前,全市共有國家級非遺代表性項目8項,省級、市級、縣級非遺代表性項目分別達50項、180項、550項。有國家級非遺代表性傳承人5人,省級、市級、縣級非遺代表性傳承人分別達59人、378人、1309人。省級非遺工坊10家,市級非遺工坊14家。非遺傳習所70個,非遺企業63家,非遺傳承基地15個,非遺陳列館3個,鄉村記憶館20個,農耕記憶館2個,秦安小曲文化交流中心1個。全市非物質文化遺產保護工作取得長足發展。

武威

武威是國家歷史文化名城、中國優秀旅游城市,文化積淀豐厚,自古以來就是東西方文明交匯之地,悠久的歷史,孕育了內容豐富、種類繁多、特色鮮明的非物質文化遺產。

武威市現有國家級非遺代表性項目7項,省級、市級、縣(區)級非遺代表性項目分別達29項、107項、221項。有國家級非遺代表性傳承人3人,省、市、縣級非遺代表性傳承人分別達46人、147人、272人。省級非遺工坊5家。相繼出臺了《武威市市級非物質文化遺產代表性項目管理辦法》《武威市市級非物質文化遺產代表性傳承人認定與管理辦法》等政策法規,形成了政府主導、社會參與、多措并舉的非遺保護工作機制。編輯出版了《武威非物質文化遺產圖典》《民勤非遺》《涼州賢孝》《古浪老調》等圖書及音像制品30多套,全方位、多角度展示武威非遺保護工作取得的成就。組織開展了“文化進萬家——視頻直播家鄉年”活動,官方賬號“武威非遺”視頻播放量在抖音平臺位居全國第七,在快手平臺視頻播放量位居全國第三,受到文旅部通報表揚。品牌性文化活動“非遺進景區”“文化和自然遺產日宣傳展演”等活動常態化舉辦,進一步提升了武威非遺的知名度、影響力、可見度,非遺系統性保護工作取得豐碩成果。

張掖

目前,張掖市共有國家級非遺代表性項目5項,省級、市級、縣(區)級非遺代表性項目分別達33項、123項、417項;共有國家級非遺代表性傳承人5人,省級、市級、縣級非遺代表性傳承人分別達73人、394人、744人。

遇見彩虹張掖,樂享非遺之美。近年來,張掖市不斷健全機制、突出重點、強化措施、整體推進,讓千年傳承的非物質文化遺產在新時代煥發出蓬勃生命力。

項目保護與產業開發并重。制定出臺《關于進一步加強非物質文化遺產保護工作的實施意見》等,累計投入2億多元,建成省級非遺工坊15家,非遺保護中心5家,非遺博物館、鄉村記憶館23家,重點傳習所52家;成功申報裕固族省級文化生態保護區;現有“中國民間文化藝術之鄉”1個、“甘肅省民間文化藝術之鄉”4個。每年開展非遺手工技藝培訓班300多期,培訓勞動力近5000人次,引導工坊“線上”“線下”聯合銷售。新開發“跟著非遺游張掖”主題線路8大系列13條,促進非遺與旅游深度融合。

創新載體與加強交流并舉。推進非遺資源普查,完善張掖文化云非遺資源數據庫。拍攝制作《張掖民俗文化》《西茂的婚禮》等紀錄片22部。常態化傳承活動集傳習、研討、傳播為一體,并結合抖音、快手等平臺拓寬傳播途徑,瀏覽點擊量達1000多萬人次。開辦“非遺里的張掖”專欄,促進中華優秀傳統文化傳播推廣。張掖非遺項目及傳承人受到央視《記住鄉愁》《美麗鄉村》欄目、《求是》雜志等40多個國家級、省級媒體關注,部分非遺項目及傳承人赴埃及、匈牙利等14個國家進行展示展演。

成功舉辦非遺宣傳展示、非遺過大年、社火調演等活動,展演500多場次。在16所中小學開展“非遺進校園”活動,將裕固族服飾等18個項目引入課堂;成立張掖市非遺(傳統戲曲)傳承示范基地,組建全市第一支傳統少兒社火隊。

酒泉

酒泉因“城下有泉”“其水若酒”而得名,歷史悠久,文化底蘊深厚,千百年來,酒泉各族人民在長期的生產實踐中和睦相處,交融匯通,形成了種類繁多、內容豐富、特色鮮明的非物質文化遺產。

現有酒泉夜光杯雕、河西寶卷(酒泉寶卷)、敦煌曲子戲、哈薩克族阿依特斯、肅北蒙古族服飾、肅北祝贊詞6項國家級非遺代表性項目;酒泉地蹦子、金塔木雕、玉門陶塤制作技藝、瓜州木偶戲、敦煌彩塑、肅北蒙古族婚禮、阿克塞哈薩克族刺繡等45項省級非遺代表性項目;403個項目、662個項目分別列入市、縣級非遺代表性項目名錄;現有國家級非遺代表性傳承人3名、省級非遺代表性傳承人34名。現有“肅北雪山蒙古族文化生態保護區”“敦煌文化生態保護區”“阿克塞哈薩克族文化生態保護區”3個省級文化生態保護區,酒泉馬記手工空心掛面工坊、敦煌彩塑制作技藝非遺工坊2個省級非遺工坊。

近年來,酒泉市越來越多的非遺項目亮相全國舞臺,不斷提升了酒泉非遺的影響力和傳播力。

平涼

平涼歷史悠久,非遺燦若明珠。近年來,平涼市大力挖掘傳統優秀文化資源,深耕非遺沃土,非物質文化遺產保護工作取得顯著成效。

全市現有涇川西王母信俗、華亭曲子戲、莊浪高抬3個國家級非遺代表性項目;皇甫謐針灸術、崆峒派武術等29個省級非遺代表性項目;平涼民歌等174個市級代表性非遺項目;面塑等428個縣級非遺代表性項目;國家級非遺代表性傳承人1人,省級、市級、縣級非遺代表性傳承人分別達26人、333人、878人。建成崆峒文武學校、崆峒笑談、皇甫謐針灸術、安口砂器等非遺項目保護基地、非遺傳習所28個,形成了非遺項目——傳承人——傳承基地的非遺保護框架。成功打造“平涼市非物質文化遺產一條街”,入駐面塑、藍染等9個非遺項目,建成平涼市非物質文化遺產展館,開辟了市民休閑體驗、研學游覽、購物消費的新去處,成為平涼市文化旅游融合發展新亮點。

不斷加大對外宣傳交流力度,先后選派平涼剪紙、崆峒武術、隴東民歌等非遺項目傳承人參加對外文化交流活動,展現平涼豐厚的文化底蘊和非遺保護成果;依托文旅資源和重大節慶活動,每年舉辦各類大型展演及非遺進景區進社區進學校等活動;拍攝大型專題紀錄片《一脈心香》、宣傳片《不負歲月》,出版《平涼民間文化瑰寶》《華亭曲子戲》《崆峒笑談》等非遺保護資料20余部。

慶陽

近年來,慶陽市非遺傳承體系逐步完善,傳承能力逐步提高,傳承氛圍日益濃厚,融合發展初見成效,保障措施逐步加強。現有國家級非遺代表性項目5項,國家級非遺生產性保護示范基地2個,省級非遺代表性項目39項,市級非遺代表性項目133項,縣(區)級非遺代表性項目575項。環縣道情皮影戲被聯合國教科文組織公布列入人類非物質文化遺產代表作名錄。慶陽香包繡制非遺工坊入選“全國非遺工坊典型案例”。全市現有4名國家級、52名省級、176名市級、1772名縣級非遺代表性傳承人,2人入榜全國第一批鄉村工匠名師。慶陽非遺代表團先后出訪20多個國家和地區,香包、剪紙、皮影等非遺產品遠銷國內外,成為慶陽對外交流的城市名片和文化信使。

新時期,慶陽將深入挖掘非遺蘊含的時代價值,努力提高非遺保護傳承利用水平,發揮非物質文化遺產在傳承中華文化、鑄牢中華民族共同體意識方面的重要作用,使非遺保護成果更多惠及人民群眾,在連接現代生活中綻放出迷人光彩。

定西

定西有豐富的非物質文化資源,現有聯合國教科文組織人類口頭遺產名錄1項(岷縣花兒),國家級非遺代表性項目10項、非遺代表性傳承人4名,省級非遺代表性項目49項、非遺代表性傳承人63名,市級非遺代表性項目351項、非遺代表性傳承人352名,縣級非遺代表性項目526項、非遺代表性傳承人692名。

為認真做好瀕危項目稀缺資料的搶救整理,定西市編輯出版了《定西市非物質文化遺產叢書》一套12本(300余萬字),榮獲第十八屆北方十五省市文藝圖書展一等獎。收集全市308幅剪紙精品,編輯出版了《定西剪紙集成》。挖掘整理全市300余項傳統飲食(小吃)圖文資料,出版發行傳統飲食書籍——《隴中味道》。積極開展國家級、省級非遺傳承人搶救記錄工程,不僅以詳實的資料、豐富的內涵,全面系統地反映了全市豐富的非物質文化遺產,還搜集、搶救、整理了一批特色突出的非遺文獻資料。

圍繞非遺+互聯網、非遺+文創、非遺+旅游等模式,積極探索非遺融入現代生活新途徑,促進非遺產業轉型升級。公布市級傳統工藝振興項目25個,命名授牌21家市級非遺工坊,并成功推薦19家市級非遺工坊入選省級非遺工坊。岷縣洮硯制作技藝推薦申報國家級非物質文化遺產生產性保護示范基地。

研發定西剪紙、洮硯文房四寶、榫卯結構木制、彩陶茶具、陶藝脊獸、靛坪大曲、渭源泥塑、“漳貴寶”漳鹽、紫斑牡丹酒等60多個系列300種文創產品,讓古老的傳統工藝再次呈現在世人面前。“非遺工坊”建設的成功經驗被文化和旅游部非遺司作為典型案例納入全國非遺培訓工作教材。

隴南

隴南東接陜西,南通四川,有“秦隴鎖鑰,巴蜀咽喉”之稱。隴南歷史悠久,文化積淀深厚,非物質文化遺產資源底蘊厚重,非遺分類中的十大類項目名錄在這里都有傳承,而且在全省占有重要地位。

近年來,隴南非遺保護成果顯著,目前列入四級非遺名錄的項目883個,其中國家級5個、省級43個、市級267個,成功申報市級以上非遺傳承人279名,其中國家級非遺代表性傳承人2名,省級非遺代表性傳承人44名。隴南建成了包括市非遺保護中心在內,集收藏、研究等功能于一體的非遺展示場所45個,建成省級文化生態保護區2個、省級非遺工坊8個、市級非遺工坊10個。

全市積極開展非遺進景區全省示范性活動。通過請進來、走出去等方式,舉辦非遺研學游、非遺小課堂活動10余次,開展非遺進單位近10次,邀請全市各單位職工參觀隴南非遺館。非遺系統性保護傳承體系逐步形成,正在得到合理開發利用,促進可持續發展。

臨夏

臨夏歷史悠久、文化燦爛,物華天寶、人杰地靈,是鑲嵌在甘肅這柄“玉如意”上的一顆璀璨明珠,擁有“中國彩陶之鄉”“中國花兒之鄉”“中國磚雕文化之鄉”“西部旱碼頭”“大禹治水的源頭”“古動物的伊甸園”“古建筑的博覽園”等諸多美譽。

這里有高山丘陵、急流平湖、丹霞石林等奇特多樣的地形地貌,有黃河三峽、“洮黃交匯”、沿太子山旅游風情線等眾多雄奇秀麗的自然風光,有占據十項世界之最、探秘地質變遷的和政古動物化石,有馬家窯文化、齊家文化、黃河文化等璀璨厚重的歷史人文,有舉世矚目的世界遺產炳靈寺石窟、世界非物質文化遺產花兒、世界地質公園,有臨夏磚雕、保安腰刀鍛制技藝、古建筑修復技藝等民俗風情和多彩非遺。

近年來,臨夏州通過不斷健全保護機制、強化傳承人隊伍建設、推進省級文化生態保護區建設、做好非遺助力鄉村振興、提升宣傳展示水平等工作,非遺保護取得明顯效果。截至目前,臨夏州共有國家級非遺代表性項目11項、國家級非遺代表性傳承人9人;省級非遺代表性項目29項、省級非遺代表性傳承人44人;州級非遺代表性項目148項、州級非遺代表性傳承人272人;國家級非遺生產性保護示范基地1個;非遺工坊14家;省級文化生態保護區2個;各類展廳、傳習所等非遺場館31處。

甘南

甘南州非物質文化遺產保護工作取得了階段性的成果。2015年8月,出臺了《甘肅省甘南藏族自治州非物質文化遺產保護條例》,對非物質文化遺產的調查、代表性項目名錄、傳承與傳播和法律責任作了明確規定。

截至目前,建立了較為完善的國家、省、州、縣四級非物質文化遺產名錄體系,現有國家級非遺代表性項目13項,省、州、縣級非遺代表性項目分別為49項、192項、518項;加強了非遺傳承人的申報工作,擁有國家級非遺代表性傳承人10名,省、州、縣級非遺代表性傳承人67名、334名、863名;國家傳統工藝振興目錄3項,省級非遺工坊15家,并相繼出版發行了《甘南州歷史文化叢書》(共23冊)、《甘南藏族民歌》(共4冊)、《甘南州藏戲劇本集》(共3冊)、《夏河縣非物質文化遺產》《舟曲非物質文化遺產叢書》《夢幻香巴拉》《卓尼影像》等多部飽含濃郁民族特色的宣教片,全方位展示了甘南州異彩紛呈、獨具民族特色的非物質文化遺產資源。

蘭州新區

近年來,蘭州新區統籌謀劃、高位推進、狠抓落實,非遺系統性保護取得顯著成效。截至2024年,蘭州新區有國家級非遺代表性項目1個,省級非遺代表性項目1個,縣級非遺代表性項目11個,項目傳承群體達千余人,國家、省、市、縣四級非遺名錄體系進一步完善。

蘭州新區大力推進非遺保護傳承和融合發展,建成國家級非物質文化遺產項目蘭州太平鼓教育保護實踐基地,非遺傳習所3個,非遺“振興工廠”1個,民俗文化廣場1個,推出非遺研學旅游線路2個,依托太平鼓舞、社火、鋦瓷技藝、刺繡、蛋雕、東山轉燈、鍋莊等非遺資源,年均開展非遺展演,非遺進社區、進學校、進景區、進軍營、進展會、進商圈等保護傳承活動200場次以上,年均服務群眾30萬人次。

非遺資源不斷實現創造性轉化、創新性發展,研發非遺+文創8個系列、19類產品,帶動就業近200人,多個企事業單位先后獲評“第三批全國中小學中華優秀傳統文化傳承學校”“第一批甘肅省中小學生研學實踐教育基地”“黃河蘭州段優秀文旅產業帶動項目”、全省“中華優秀傳統文化藝術傳承基地”等榮譽。

蘭州新區非遺項目逐漸融入現代生活,影響力與美譽度不斷提升,綻放出更加迷人的時代光彩。

- 2024-06-04溯涼州詞源 1000學子研學武威收獲滿滿而歸(組圖)

- 2024-06-04太子山下的民歌盛宴

- 2024-06-04游客在參與中感受花兒魅力

- 2024-06-04加強中華優秀傳統文化教育

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號