原標題:敦煌,后勁有多大?

明代《沙州衛志》述

“敦煌雪山為城,青海為池,

鳴沙為環,黨河為帶;

前陽關后玉門,控伊西而制漠北,

全陜之咽喉,極邊之鎖鑰。”

鑲嵌在廣袤西北大地上的敦煌

自2000多年前設郡以來

扼守河西走廊西端

成為中原通向西域的咽喉

季羨林曾感慨其

是中國、印度、希臘、伊斯蘭

四個文化體系的匯流之地

初春時分

當祁連山上的積雪開始融化

黨河蜿蜒流淌,穿過城市

敦煌

像千百年來無數個日日夜夜一樣

在等待遠道而來的客人

窟影千年

打開敦煌

從莫高窟開始

鳴沙山東麓

735個洞窟次第排列

自樂僔和尚開鑿第一個禪窟

歷經千年營造

形成了縱貫四層

綿延1600多米的“藝術長河”

洞窟是流動的文明史

緩緩步入洞窟的世界

早期造像犍陀羅風格濃郁

盛唐人物豐腴華貴

西夏女性供養人

則戴著獨特的四瓣蓮蕾珠冠

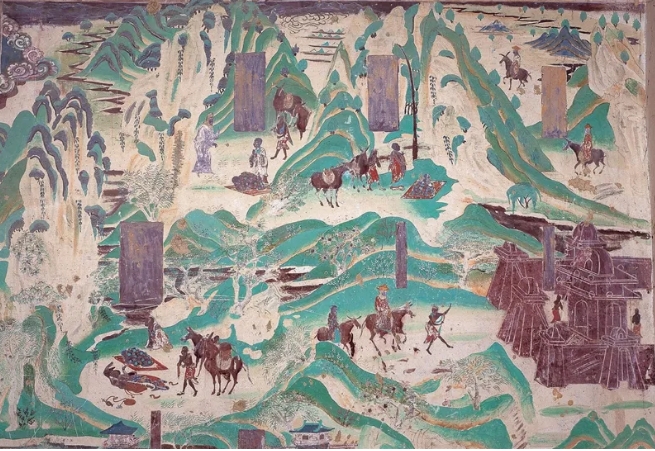

莫高窟第323窟張騫出使西域圖。新華社發(敦煌研究院供圖)

第323窟北壁西側

這組繪制于初唐時期的壁畫

將張騫出使西域的歷史畫面定格

莫高窟第217窟青綠山水。新華社發(敦煌研究院供圖)

第217窟南壁西側

隱藏著一幅比《千里江山圖》

更早的唐代青綠山水畫

畫中山巒疊翠,河流蜿蜒

歷經千年仍青翠鮮艷

值得一提的第17窟藏經洞

7萬余件文物出土震驚世人

有唐代小朋友

在文獻背后的動物涂鴉

有最古老的星圖《敦煌星圖》

甚至還有揭示宇宙奧秘的

《三界九地之圖》

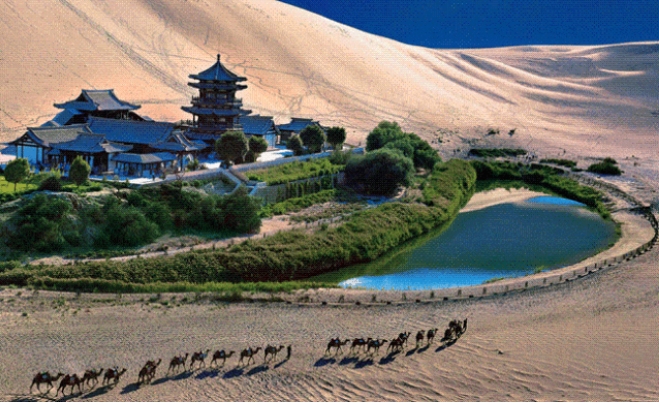

大漠風沙

此時節

鳴沙山背陰處還蜷縮著殘雪

月牙泉的薄冰已裂成幾何紋樣

這里是敦煌的“眼睛”

一泓被三面沙山環抱的

月牙形清泉

由敦煌綠洲地下水補給形成

三組風向交互發力

把山坡下的流沙往上刮

千百年來

“沙不填泉,泉不涸竭”

如果你能在敦煌多留一天

可以去往東線看看

自敦煌以東64公里的戈壁荒漠中

懸泉置遺址

記錄了漢代郵驛機構的故事

2.3萬余枚漢簡在這里出土

往來使團的食宿賬單

軍吏“元”寫給朋友

請他幫忙采買的信件

寫在驛站墻上的“環境保護法”

這些包漿的風物“存儲卡”

拼湊出更加鮮活的絲綢之路

或者你也可以

往西向大漠深處去

打卡古時通往西域的必經關口——

陽關與玉門關

“勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人”

“羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關”

敦煌的蒼茫

被永遠定格在唐詩的意境中

在敦煌西線

還有雅丹世界地質公園

歷經千百年風沙侵蝕

形成大小不一

姿態各異的雅丹體

“遠航艦隊”氣勢磅礴

一種探索曠野的寂寥感

油然而生

敦煌脈動

在敦煌

文化的生命力

往往以更鮮活的方式延續

隨著文物活化利用

洞窟中的珍貴文物

正被轉化為永不褪色的數字代碼

進入“數字敦煌”的世界

近300個洞窟的高精度數據采集

160余個洞窟的全景漫游制作

7處大遺址的三維重建

讓游客得以戴上VR設備

在虛擬洞窟中與古代畫工對話

或在元宇宙中

破譯藏經洞的千年密碼

《又見敦煌》《樂動敦煌》等

沉浸式演出

喚醒壁畫盛景、重現絲路往事

敦煌的繁華

似乎穿透了時間

隨著數字光影呼嘯而來

去敦煌書局和敦煌印局轉轉

“飛天藻井”“三兔共耳”等

元素的文創產品陳列

讓人眼花繚亂

咖啡的香氣飄來

“九色鹿”拉花在杯面舒展

與舉著手機的游客相視而笑

還可以體驗壁畫臨摹

親手觸摸敦煌藝術的溫度

絲路滋味

入夜的敦煌

卸下了“鎧甲”

將白日里的厚重與柔情

化作大碗喝湯、大口吃肉的豪爽

驢肉黃面是敦煌人的心頭愛

一個粗瓷碗里

盛著戈壁烈日曬出的麥香

與祁連雪水揉出的面魂

筋道的面條裹滿濃郁醬汁

每一口都是大漠風霜

沉淀出的醇厚滋味

再來一個敦煌特色的

沙蔥牛肉餅

餅皮金黃酥脆

牛肉的鮮美與沙蔥的清爽

完美結合

還有陶鍋里咕嘟作響的羊肉合汁

吸飽了肉汁的胡羊燜餅

李廣杏制成的杏皮水

都值得細細品味

每個人心中

都有一個敦煌

千年窟影

大漠風沙

雄關遠塞

都是敦煌

來源|人民網

總策劃|趙強

總監制|楊義 張玉珂

監制|周賀 李娜 王金雪 徐冬兒 劉云

統籌|唐嘉藝 劉開陽

文案|劉開陽 王彤

出品|人民網網聯中國融媒體工作室

支持|敦煌研究院 敦煌市委宣傳部 敦煌市融媒體中心

責編|翟巧紅 編輯|張素玲

- 2025-02-27非遺文化看甘肅(12)|白馬山寨池哥晝:大山深處的原生態歌舞

- 2025-02-26敦煌壁畫中的春日序曲

- 2025-02-25祁連秘境上演藍馬雞家族雪地“聚會”

- 2025-02-25環縣道情皮影戲 光影流轉千年間

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號